Le Putine

le Putine (in passato Le Putane) si trova ai margini della sterrata che unisce Ridracoli con Casanova del'Alpe, abbandonata nel 1950; dopo alcuni interventi di ristrutturazione - l'ultimo nel 2010 - è stato definitivamente abbandonato, manifestando i primi cedimenti strutturali.

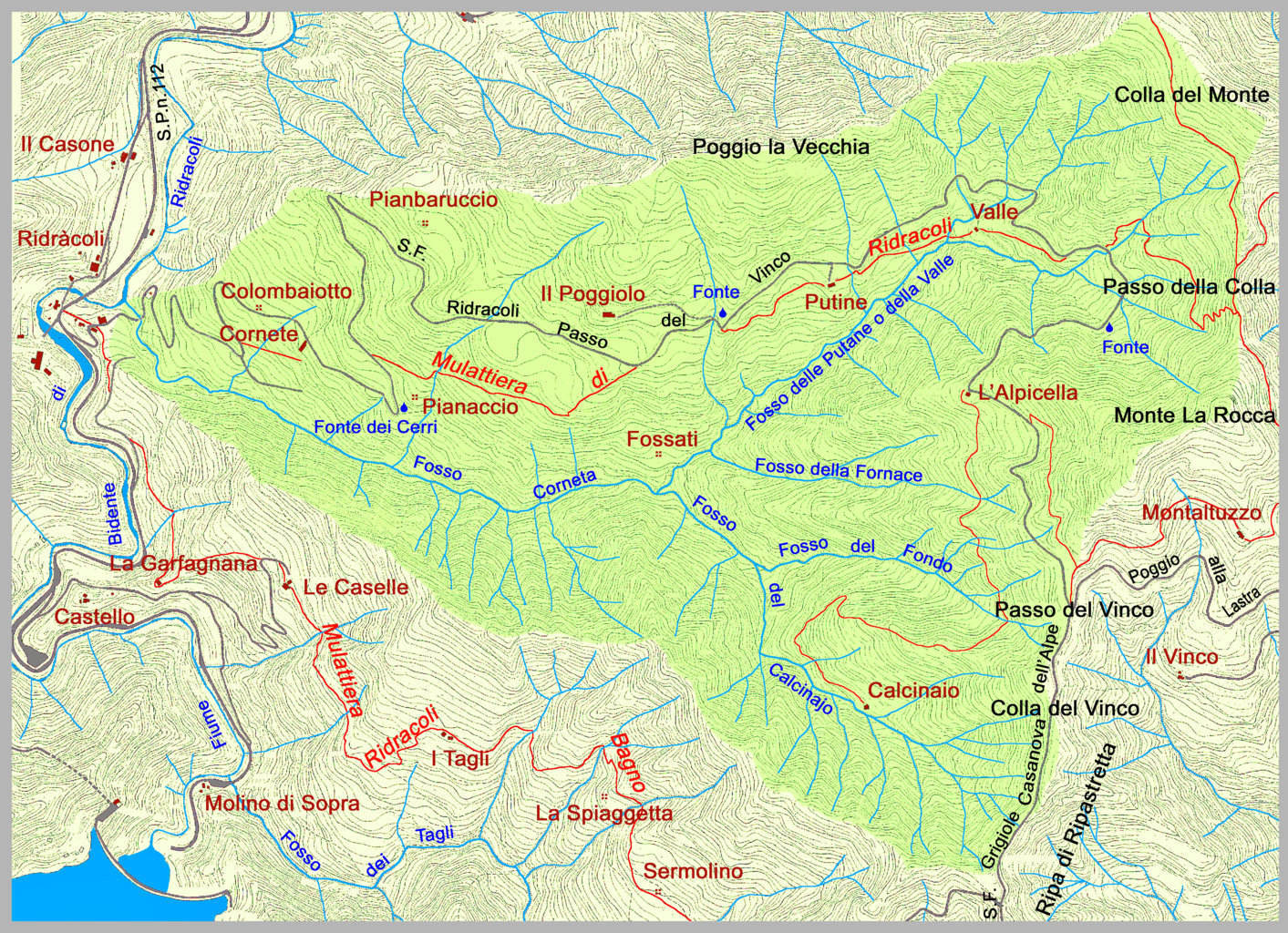

Testo di Bruno Roba (23/04/2021 – Agg. 21/07/2023) - La Valle del Corneta, tra le valli in dx idrografica della parte della Valle del Fiume Bidente di Ridràcoli posta dopo la diga, si trova subito a valle del promontorio disegnato da una pronunciata ansa del Bidente dove sorge il polo antico, civile e religioso, di Ridràcoli, laddove si immette il Fosso Corneta (c.d. dal latino cornetum o cornietum, terra a cornioli). Il bacino idrografico si attesta sul lungo tratto di dorsale compreso tra la Ripa di Ripastretta e la Colla del Monte, che comprende la Colla del Vinco, il Passo del Vinco, il Monte La Rocca e il Passo della Colla. Le delimitazioni laterali sono costituite, a SO, dalla lunga dorsale che si distacca dal contrafforte all’altezza di Ripa di Ripastretta terminando con il promontorio di Ridràcoli (anticamente detto Raggio delle Putine), di separazione dalla Valle del Fosso dei Tagli, a N, dalla dorsale che si distacca dalla Colla del Monte (compresa tra i Monti La Rocca e Marino) ed evidenzia Poggio la Vecchia, costituendo separazione dalla Valle del Fosso delle Casine.

Per l’inquadramento territoriale v. schede Valle del Bidente di Ridràcoli, Ridràcoli e Fosso Corneta.

La prima cartografia storica, ovvero il dettagliato Catasto Toscano (1826-34 – scala 1:5000), la schematica Carta della Romagna Toscana Pontificia (1830-40 – scala 1:40.000), le prime edizioni della Carta d’Italia dell’I.G.M. (1893-94 – scala 1:50.000; 1937 – scala 1:25.000), consente di conoscere il tracciato della viabilità antica che raggiungeva Ridràcoli. Attraversato il Bidente di Corniolo presso Isola, con il Ponte dell'Isola, sul luogo del ponte odierno, essa si manteneva in sx idrografica risalendo subito a mezzacosta fino a raggiungere Biserno, per quindi ridiscendere nel fondovalle del borgo, dove si concludeva con un lungo rettilineo al cui termine si trovava Il Ponte di Ridracoli. Tale viabilità, anonima nelle mappe citate, verrà poi denominata Strada Comunale Ridràcoli-Biserno e Strada Comunale Isola-Biserno; solo in occasione dei lavori di costruzione dell’invaso quest’ultima verrà ristrutturata e ampliata diventando parte della S.P. n.112.

Vari itinerari trasversali collegavano le vallate adiacenti, principalmente dipartendosi dal baricentro militare-residenziale del Castello di Ridràcoli (nel 1216 è documentato come Castrum Ridiracoli un villaggio fortificato che, secondo la Descriptio Romandiole del 1371, era composto da appena 6 focularia) e dai nuclei econonomico e religioso del ponte e dlella chiesa (una villam Ridraculi cum omnibus ecclesiis - con tutte le chiese - è documentata già dal 1213), dialetticamente separati in base alla morfologia del luogo, determinata dalla fitta sequenza delle anse fluviali. Dal Castello cui partiva la Strada che dal Castello di Ridracoli conduce alla Chiesa della Casanova, costituendo prima parte della futura Mulattiera Bagno-Pietrapazza-Ridràcoli (su una pietra cantonale della chiesa di Casanova sono ancora leggibili le distanze chilometriche – evidentemente non più valide - km 12,358 per Bagno e km 5,933 per Ridràcoli). Entrambe le mulattiere incrociavano sul crinale la Strada Maestra di S. Sofia o Strada che dalla Casanova va a Santa Sofia, la prima presso il Monte Moricciona, la seconda sul Passo della Colla. Rinomate e ancora riportate come tali nella cartografia moderna, negli anni ’50 alle estremità delle mulattiere vennero installati dei cippi stradali riportanti la rispettiva denominazione, così classificandole e specificandone l’uso escluso ai veicoli; rimasero localmente in uso fin’oltre metà del XX secolo, infatti le odierne strade forestali verranno realizzate solo un ventennio dopo.

L'asse viario ripercorso dalla Mulattiera di Ridràcoli, rasentate le case dei poderi ecclesiastici e superata la Chiesa dei SS. Martino e Lorenzo, attraversava il Fosso Corneta con il Ponte delle Corneta (documentato quale struttura lignea dai primi anni dell’800 è stato probabilmente ricostruito in pietra, probabilmente ad arco circolare con profilo a sesto ribassato, tra la fine del secolo e l’inizio del successivo, come rappresentato dal corrispondente simbolo grafico nella Carta d’Italia I.G.M. del 1937) risalendo la valle in dx idrografica e toccando gli insediamenti Pianaccio, Le Corneta, oggi Cornete, Le Putane, oggi Putine e La Valle, mentre Colombaiotto, Pianbaruccio, già C. Pian Baruccio o Baruccia (raggiunto dalla Strada di Pianbarucci) e Il Poggiolo erano distaccati e posti più alti sul versante e Fossati nel fondovalle presso la confluenza di origine del Fosso Corneta. L’Alpicella e Calcinaio, il primo posto su una diramazione montana proveniente dal Monte La Rocca e il secondo presso il fosso omonimo, erano collegati e raggiunti da un tratto viario collegato alla Strada che dalla Casanova va a Santa Sofia.

In questo contesto storico-geografico, tra le alte valli bidentine quella di Ridràcoli è quella che meno ha subito il fenomeno dell’abbandono grazie alle caratteristiche ambientali e climatiche più favorevoli della sua parte meno elevata. Il borgo principale, posto nel baricentro sia geografico sia del sistema insediativo, è quello più noto e frequentato e la frazione di Biserno è quella più abitata, ma le parti delle vallecole laterali più profonde e difficilmente raggiungibili sono trascurate e molti fabbricati oggi sono in stato di abbandono o ridotti a rudere o scomparsi, con vari casi di ristrutturazione interrotta, ma non fanno eccezione neanche le valli meglio infrastrutturate che, se hanno evitato il completo abbandono dei poderi, hanno scarsamente contribuito al riutilizzo dei rispettivi insediamenti, in prevalenza abbandonati o, al più, riutilizzati a fini turistici.

Le identificazioni toponomastiche e grafiche della cartografia antica e moderna (Catasto toscano, Carta d’Italia I.G.M., N.C.T. Nuovo Catasto Terreni, C.T.R. Carta Tecnica Regionale) riguardanti i fabbricati della Valle del Fosso Corneta si possono schematizzare come di seguito elencato:

- Le Corneta nel Catasto toscano, o rappresentato ma anonimo nella Carta d'Italia I.G.M. (1894-1937), o Cornete in quella moderna, o Le Cornete nel N.C.T., o Corneta nella C.T.R.

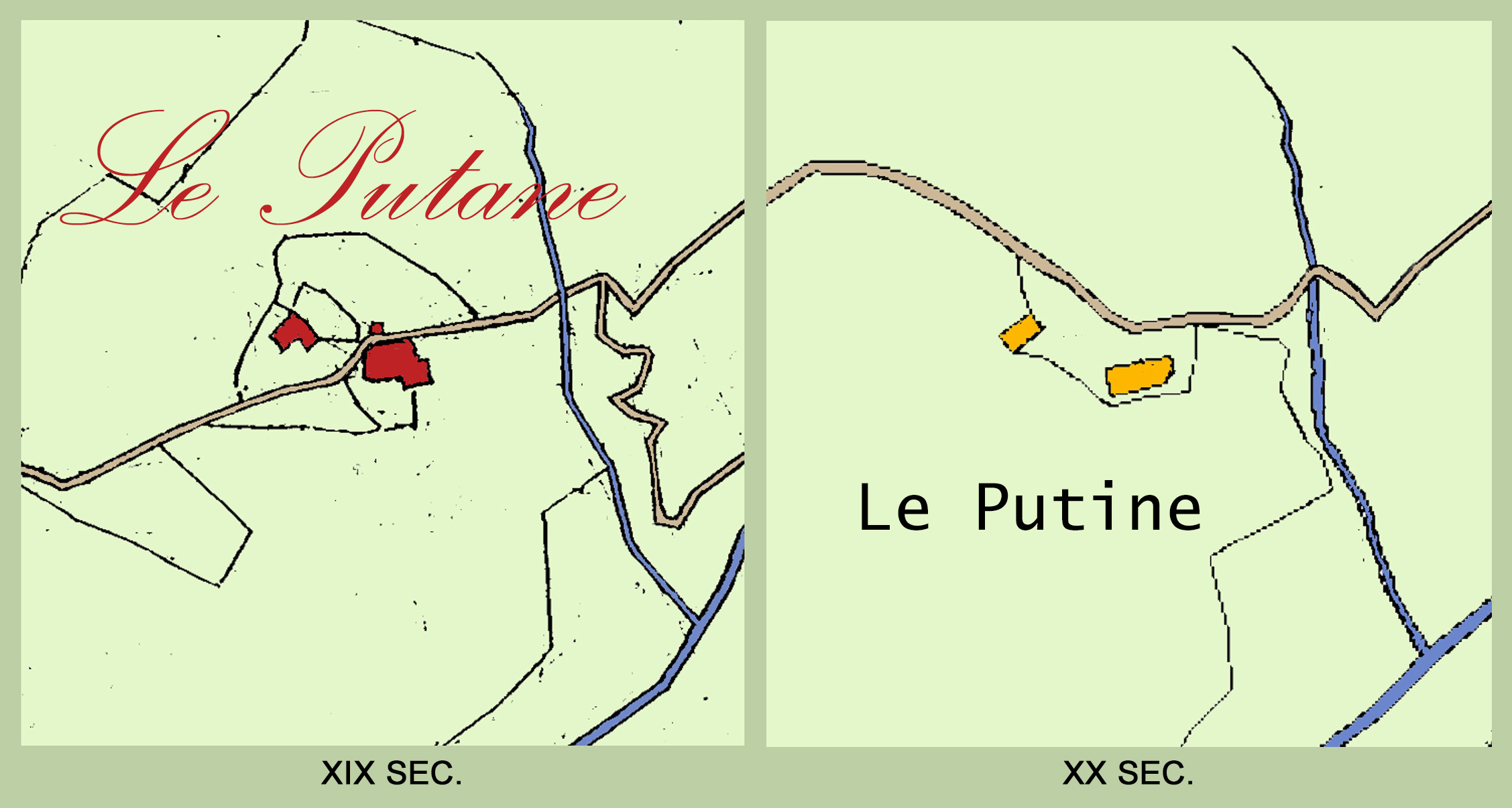

- Le Putane nel Catasto toscano, o rappresentato nella Carta d’Italia I.G.M. (1894) ma con toponimo C.Putine erroneamente attribuito all’adiacente Le Valli, o C.Putine nella Carta d’Italia I.G.M. (1937), o le Putine in quella moderna, o Le Putine nel N.C.T., o C. Putine nella C.T.R.

- Valle nel Catasto toscano, o rappresentato nella Carta d’Italia I.G.M. (1894) ma con attribuzione errata del toponimo C.Putine quindi anonimo, o C.Valle nella Carta d’Italia I.G.M. (1937), o non rappresentato in quella moderna, o la Valle nel N.C.T., o C. Vsalle (con mero errore grafico) nella C.T.R.

- Colombaiotto non rappresentato nel Catasto toscano, o rappresentato ma anonimo nella Carta d’Italia I.G.M. (1894-1937), o non rappresentato in quella moderna, nel N.C.T. e nella C.T.R.

- Pian baruccio nel Catasto toscano, o C.Pian Baruccio nella Carta d’Italia I.G.M. (1894), o C.Pian Baruccia nella Carta d’Italia I.G.M. (1937), o non rappresentato in quella moderna, o PIAN BARUCCIA nel N.C.T., o Pian Baruccia nella C.T.R. ma non rappresentato il fabbricato con sola trascrizione del toponimo.

- Il Poggiolo nel Catasto toscano e nella Carta d’Italia I.G.M. (1894), o C.Poggiolo nella Carta d’Italia I.G.M. (1937), o il Poggiolo in quella moderna, o Il Poggiolo nel N.C.T., o C. Poggiolo nella C.T.R.

- Fossati non rappresentato in alcuna cartografia.

- Pianaccio non rappresentato in alcuna cartografia.

- L’alpicella nel Catasto toscano, o l’Alpicella nella Carta d’Italia I.G.M. (1894-1937), in quella moderna e nel N.C.T., o L’Alpicella nella C.T.R.

- Calcinajo nel Catasto toscano, o rappresentato ma anonimo nella Carta d’Italia I.G.M. (1894), o Calcinaio nella Carta d’Italia I.G.M. (1937) e in quella moderna, dove però compare il simbolo dei ruderi, o Calcinaio nel N.C.T. e nella C.T.R.

Le Putine. Alcuni fabbricati con alcune abitazioni sono documentati tra il 1544 e il 1560 in un luogo detto Le Putine o Pùtine: come sopracitato, gli oronimi spiaggia delle Putine (s-piaggia) e raggio delle Putine sono documentati già dal secolo precedente tra le aree dell’Opera del Duomo e forse rappresentano declinazione diminutiva derivante dal latino puteus, pozzo, che rafforzerebbe la trascrizione accentata sulla prima sillaba. Nel XVII secolo è quindi documentato un certo Jacopo di Barnabe dalle Putane (S.Fabiani e G. Fabiani, Cronache del territorio del Capitanato di Bagno. Aspetti della vita civile e religiosa. Parte terza 1601-1640, in: Alpe Appennina rivista on-line n.04/2021, p.241, cit.), così testimoniando come, nei secoli successivi il toponimo, forse per volontà ironicamente dispregiativa delle sue asperità o per semplice difformità di trascrizione, si sia trasformato in Le Putane, che compare così trascritto nel Catasto toscano, ma riacquista la definizione originaria a metà del ‘700 (pare per volontà ecclesiastica), nello specifico declinata C. Putine nella Carta d’Italia I.G.M. del 1894. Occorre comunque attendere l’ultimo scorcio ‘600 per trovare documentato nell’area un unico fabbricato, come confermato dalla suddetta mappa dell’Archivio Comunale di Bagno di Romagna che ad un unico edificio assegna il n. 7, quando risulta composto di 5 locali oltre e una stalla. Abbandonato negli anni ‘60, oggi si trova al margine di una abetina restaurativa successivamente impiantata, mentre in quell’epoca la casa era stata già recuperata per un uso saltuario; si sono quindi susseguiti alcuni tentativi di recupero, di cui rimangono evidenti tracce, fino al definitivo abbandono ed ai primi cedimenti strutturali. Già proprietà ex A.R.F., nell’ambito dei programmi regionali di riutilizzo del patrimonio edilizio nel Demanio forestale il fabbricato è stato sottoposto ad analisi storico-tipologica e metodologica; grazie ad essa risulta che il fabbricato attuale è stato costruito successivamente al 1835, difformemente dall’edificio precedente (di cui probabilmente ha riutilizzato il materiale di recupero) come registrato nel Catasto toscano, dove era così descritto nel Giornale di Campagna, con riferimento alle particelle: «[…] (161) Casa colonica. (162) Sodo. (163) Capanna ed aia. A terreno: quattro stalle, stalletto, forno e due capannette. Piano I°: cucina e due camere. Piano II°: palco» (M. Foschi, P. Tamburini, 1979, p. 209, cit.). Nella ricostruzione, avvenuta in un’unica fase, è stato sfruttato il pendio del terreno realizzando un’intercapedine a monte, in modo da avere il piano inferiore con 4 stalle libero su tutti i lati ed il piano superiore a livello del terreno lato monte raggiunto da una breve rampa che, scavalcando il terrapieno, permette di entrare nella cucina posta al centro disimpegnante una stanza per ogni lato. Scarsi resti sul lato Est riguardano un forno con stalletto sottostante. In base alla schedatura A.R.F. la superficie coperta è di 112 mq per un volume di 673 mc, suddiviso in 6 vani. Accanto al fabbricato, oltre un annesso agricolo censito dal catasto moderno (diverso anch’esso da quello riportato nel catasto antico) esisteva anche un casotto da vigna: di essi non rimane traccia.

Per approfondimenti ambientali e storici si rimanda alle schede toponomastiche relative ad acque, rilievi e insediamenti citati.

N.B.: - Informazioni preziose riguardo luoghi e fabbricati si hanno grazie alla Descriptio provinciae Romandiole, rapporto geografico-statistico-censuario redatto dal legato pontificio cardinale Anglic de Grimoard (fratello di Urbano V) per l’area della Romandiola durante il periodo della 'Cattività avignonese' (trasferimento del papato da Roma ad Avignone, 1305-1377). Se la descrizione dei luoghi ivi contenuta è approssimativa dal punto di vista geografico, è invece minuziosa riguardo i tributi cui era soggetta la popolazione. In tale documento si trova, tra l’altro, la classificazione degli insediamenti in ordine di importanza, tra cui i castra e le villae, distinti soprattutto in base alla presenza o meno di opere difensive, che vengono presi in considerazione solo se presenti i focularia, ovvero soggetti con capacità contributiva (di solito nuclei familiari non definiti per numero di componenti; ad aliquota fissa, il tributo della fumantaria era indipendente dal reddito e dai possedimenti). In particolare, nelle vallate del Montone, del Rabbi e del Bidente furono costituiti i Vicariati rurali delle Fiumane.

- A partire dal XII secolo, con la nascita dei comuni nascono gli archivi comunali, che poi si sviluppano nelle istituzioni signorili e successivamente confluiscono negli attuali Archivi di Stato; nel Granducato di Toscana il Cinquecento fu epoca di trasformazione del regime archivistico alla quale, tra l’altro, risale la fondazione medicea degli Archivi generali dei Contratti. Le ricerche archivistiche hanno consentito agli studiosi di reperire documentazione sui poderi dell’area in alcuni casi risalente fino alla metà del XVI secolo.

- L’Opera del Duomo di Firenze, dopo la presa in possesso delle selve “di Casentino e di Romagna”, aveva costatato che sia nei vari appezzamenti di terra lavorativa distribuiti in vari luoghi e dati in affitto o enfiteusi sia altrove si manifestavano numerosi disboscamenti (roncamenti) non autorizzati. Desiderando evitare nuovi insediamenti, dalla fine del 1510 intervenne decidendo di congelare e confinare gli interventi fatti, stabilendo di espropriare e incorporare ogni opera e costruzione eseguita e concedere solo affitti quinquennali. I nuovi confinamenti vennero raccolti nel “Libro dei livelli e regognizioni livellarie in effetti” che, dal 1545 al 1626 così costituisce l’elenco più completo ed antico disponibile.

- Negli scorsi Anni ’70, a seguito del trasferimento delle funzioni amministrative alla Regione Emilia-Romagna, gli edifici compresi nelle aree del Demanio forestale, spesso in stato precario e/o di abbandono, tra cui Alpicella, Calcinaio, Cornete, La Valle, Le Putine, e Poggiolo divennero proprietà dell’ex Azienda Regionale delle Foreste (A.R.F.); secondo una tendenza che riguardò anche altre regioni, seguì un ampio lavoro di studio e catalogazione finalizzato al recupero ed al riutilizzo per invertire la tendenza all’abbandono, senza successo tranne il riutilizzo di Alpicella e Cornete, il primo solo ad uso turistico. Con successive acquisizioni il patrimonio edilizio del demanio forlivese raggiunse un totale di 492 fabbricati, di cui 356 nel Complesso Forestale Corniolo e 173 nelle Alte Valli del Bidente. Circa 1/3 del totale sono stati analizzati e schedati, di cui 30 nelle Alte Valli del Bidente. Il materiale è stato oggetto di pubblicazione specifica.

- Il termine radium, raggio, come sostantivo, era utilizzato nei documenti storici per descrivere crinali costituenti elementi morfologici evidenti del territorio, lineari (come quello di luce), allorquando erano parte di un itinerario (che consentiva collegamenti più diretti e rapidi tra luoghi altrimenti raggiungibili tramite lunghi tragitti) e/o costituenti confine di un’area e/o di una proprietà. Per rilevanza o consuetudine a volte il termine diviene esso stesso toponimo o ne fa parte (Il Raggio, raggio delle putine, Raggio del Finocchio, Maestà del Raggio, Raggio alle Secche, Raggio dei Picchi, Raggio Grosso, Raggio Lungo, Raggio Mozzo, Fosso del Raggio, Raggio di Sopra, etc.).

- In base alle note tecniche dell’I.G.M. se in luogo dell’anteposta l’abbreviazione “C.”, che presumibilmente compare quando si è manifestata l’esigenza di precisare la funzione abitativa, viene preferito il troncamento “Ca” deve essere scritto senza accento: se ne deduce che se compare con l’accento significa che è entrato nella consuetudine quindi nella formazione integrale del toponimo.

RIFERIMENTI

AA. VV., Dentro il territorio. Atlante delle vallate forlivesi, C.C.I.A.A. Forlì, 1989;

C. Bignami, A. Boattini, La gente di Ridràcoli, Monti editore, Cesena 2022;

C. Bignami (a cura di), Il popolo di Ridracoli, Nuova Grafica, Santa Sofia 1995;

G.L. Corradi (a cura di), Il Parco del Crinale tra Romagna e Toscana, Alinari, Firenze 1992;

A. Gabbrielli, E. Settesoldi, La Storia della Foresta Casentinese nelle carte dell’Archivio dell’Opera del Duomo di Firenze dal secolo XIV° al XIX°, Min. Agr. For., Roma 1977;

M. Gasperi, Boschi e vallate dell’Appennino Romagnolo, Il Ponte Vecchio, Cesena 2006;

N. Graziani (a cura di), Romagna toscana, Storia e civiltà di una terra di confine, Le Lettere, Firenze 2001;

D. Mambrini, Galeata nella storia e nell’arte, Tipografia Stefano Vestrucci e Figlio, Bagno di Romagna, 1935 – XIII;

A. Polloni, Toponomastica Romagnola, Olschki, Firenze 1966, rist. 2004;

P. Zangheri, La Provincia di Forlì nei suoi aspetti naturali, C.C.I.A.A. Forlì, Forlì 1961, rist. anast. Castrocaro Terme 1989;

Piano Strutturale del Comune di Bagno di Romagna, Insediamenti ed edifici del territorio rurale, 2004, Scheda n.248;

Parco nazionale delle foreste casentinesi. Carta dei sentieri 1:25.000, N.20, Monti editore, 2019

Carta Escursionistica scala 1:25.000, Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, S.E.L.C.A., Firenze

Link www.alpeappennina.it;

Link www.mokagis.it/html/applicazioni_mappe.asp.

Testo di Bruno Roba

La Valle del Fosso Corneta è interamente attraversabile tramite la S.F. Ridràcoli-Passo del Vinco, in alcuni tratti corrispondente alla Mulattiera di Ridràcoli, mentre tratti dell’antica via si vedono facilmente tra il ponte e la chiesa di Ridràcoli e presso il fabbricato Le Putine, che si trova a km 3,7 dalla chiesa.

foto inviata da http://tracceinappennino.blogspot.com e qui riprodotta con il consenso dell'autore

4228.jpg)

43921.jpg)

78776.jpg)

foto del 2020

--------------

Le seguenti foto sono state scattate da Bruno Roba, che ha anche inserito i testi, e qui riprodotte su autorizzazione dell’autore.

Nota – Per visualizzare le foto nel loro formato originale salvarle sul proprio computer, oppure se il browser lo consente tasto destro sulla foto e Apri immagine in un’altra scheda.

00a1 – 00a2 - 00a3 – Vedute della Valle del Fosso Corneta dal versante opposto in corrispondenza di Poggio Collina (28/03/18).

00b1 – 00b3 - 00b3 – Dalla mulattiera che da Lavacchio scende a Ridràcoli, vedute dell’intera Valle del Corneta dal suo sbocco nel centro di Ridràcoli alle sue diramazioni, tra cui quella del Fosso della Valle o delle Putane, secondo l’antico idronimo, dove si trova Le Putine (19/07/18).

00c1 - 00c2 – Dalla S.F. Grigiole-Casanova dell’Alpe-Poggio alla Lastra presso il Passo del Vinco, scorcio verso la valle del Fosso Corneta e, in p.p., la sua diramazione del Fosso del Fondo, adiacente al Fosso della Valle (19/07/16 - 27/09/16).

48900.jpg)

00d1 – Dal crinale del Passo della Colla, vedute verso la valle del Fosso della Valle delimitata dal crinale di Poggio La Vecchia (20/08/18).

00e1 - Schema cartografico del bacino idrografico del Fosso Corneta.

00e2 – 00e3 - Schema da mappa catastale della prima metà dell’Ottocento, evidenziante il sistema insediativo, con utilizzo della toponomastica originale, integrata a fini orientativi con i principali rilievi (identificati da utilizzo di grassetto nero), oltre al confronto tra cartografia storica e moderna.

78964.jpg)

00e4 – Schema da cartografia della prima metà del ‘900, prima della realizzazione della viabilità moderna. La toponomastica riprende quella originale.

00f1 – 00f2 – 00f3 – Il reimpianto dell’abetina delle Putine ha probabilmente contribuito alla scomparsa di ogni traccia degli annessi agricoli (19/07/16).

00f4/00f10 – Le Putine, a distanza di pochi anni dopo interrotti tentativi di recupero; le altre foto di questa scheda, datate 2020, evidenziano ulteriori dissesti (27/06/12 - 19/07/16).

00g1 – 00g2 – 00g3 – Tracce dell’antica mulattiera (19/07/16 – 27/09/16).