Le Caselle

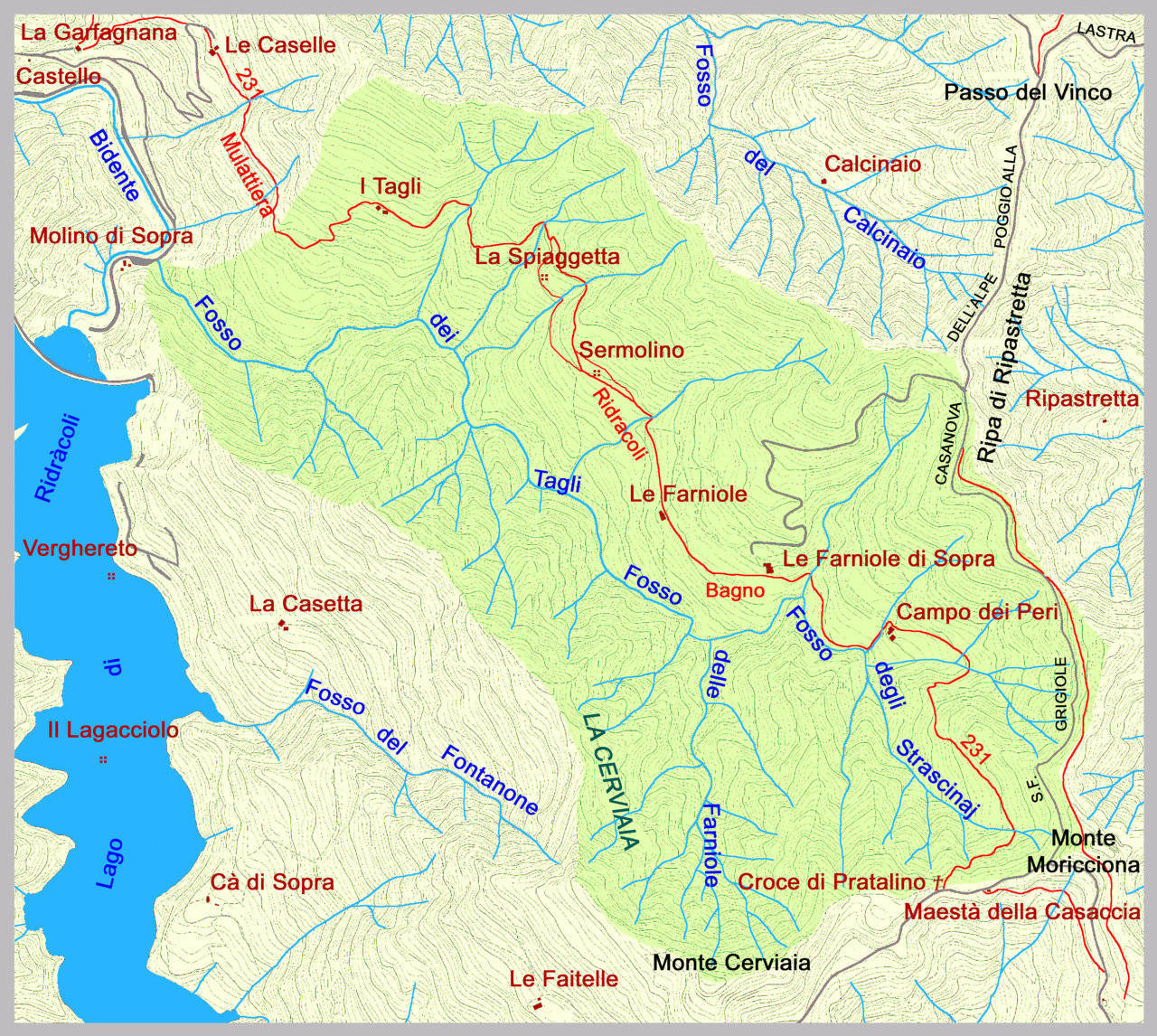

Testo di Bruno Roba (16/03/2021 – Agg. 27/07/2023) - La Valle dei Tagli, tra le valli in dx idrografica della parte della Valle del Fiume Bidente di Ridràcoli, si trova subito dopo la diga laddove si immette il Fosso dei Tagli (c.d. dal latino classico talea, anche nel senso di vitigno da trapiantare, evocando una possibile diffusione di vigneti, ma, sicuramente, dal latino medievale talium, nel senso di fenditure o tagli, in fatti il luogo era detto ai Tagli, salvo che non derivasse da una particolare diffusione dei “roncamenti”), ridotto ad un tombamento sotto la strada di servizio che segue il fiume. Nel Catasto toscano si differenziava in un tratto alto detto Fosso della Farniole mentre il ramo nascente dal Monte Moricciona era detto Fosso degli Strascinaj. Il bacino idrografico si attesta nel tratto di dorsale compresa tra i Monti Moricciona e Cerviaia (da cui nascono i suoi due rami) e il tratto di contrafforte secondario fino a Ripa di Ripastretta, mentre lateralmente è delimitato, a SO, dalla dorsale che si distacca dal Cerviaia separandolo dal bacino lacustre, a NE, dalla dorsale che si distacca da Ripastretta separandolo dal Fosso Corneta.

Per l’inquadramento territoriale v. schede Valle del Bidente di Ridràcoli, Ridràcoli e Fosso dei Tagli.

La prima cartografia storica, ovvero il dettagliato Catasto Toscano (1826-34 – scala 1:5000), la schematica Carta della Romagna Toscana Pontificia (1830-40 – scala 1:40.000), le prime edizioni della Carta d’Italia dell’I.G.M. (1893-94 – scala 1:50.000; 1937 – scala 1:25.000), consente di conoscere il tracciato della viabilità antica che raggiungeva Ridràcoli. È utile il confronto con il Nuovo Catasto Terreni (1930-52 – scala 1:2000). Attraversato il Bidente di Corniolo presso Isola, con il Ponte dell'Isola, sul luogo del ponte odierno, essa si manteneva in sx idrografica risalendo subito a mezzacosta fino a raggiungere Biserno, per quindi ridiscendere nel fondovalle del borgo, dove si concludeva con un lungo rettilineo al cui termine si trovava Il Ponte di Ridracoli. Tale viabilità, anonima nelle mappe citate, verrà poi denominata Strada Comunale Ridràcoli-Biserno e Strada Comunale Isola-Biserno; solo in occasione dei lavori di costruzione dell’invaso quest’ultima verrà ristrutturata e ampliata diventando parte della S.P. n.112.

Vari itinerari trasversali collegavano le vallate adiacenti, principalmente dipartendosi dal baricentro militare-residenziale del Castello di Ridràcoli (nel 1216 è documentato come Castrum Ridiracoli un villaggio fortificato che, secondo la Descriptio Romandiole del 1371, raggiungeva appena 6 focularia) e dai nuclei economico e religioso del ponte e della chiesa (una villam Ridraculi cum omnibus ecclesiis è documentata già dal 1213), dialetticamente separati in base alla morfologia del luogo, determinata dalla fitta sequenza delle anse fluviali. Dal Castello partiva la Strada che dal Castello di Ridracoli conduce alla Chiesa della Casanova, risalente la Valle dei Tagli ed imperniata su Casanova dell’Alpe (su una pietra cantonale della chiesa sono ancora leggibili le distanze chilometriche – evidentemente non più valide - km 12,358 per Bagno e km 5,933 per Ridràcoli); costituiva parte della successiva Mulattiera Ridràcoli-Bagno. Dal Ponte di Ridràcoli partiva la Strada che da Ridracoli va al Poggio alla Lastra, che, superata la chiesa, risaliva la Valle del Corneta, parte della successiva e rinomata Mulattiera di Ridràcoli diretta a Santa Sofia tramite Strabatenza. Entrambe le mulattiere incrociavano sul crinale la Strada Maestra di S. Sofia o Strada che dalla Casanova va a Santa Sofia, la prima presso il Monte Moricciona, la seconda sul Passo della Colla, posto sulla Colla del Monte interposta tra i Monti Marino e La Rocca. Molto note e ancora riportate come tali nella cartografia moderna, negli anni ’50 alle estremità delle mulattiere vennero installati dei cippi stradali riportanti la rispettiva denominazione, così classificandole e specificandone l’uso escluso ai veicoli; rimasero localmente in uso fin’oltre metà del XX secolo, infatti le odierne strade forestali verranno realizzate solo un ventennio dopo.

A differenza della Mulattiera di Ridracoli, scomparsa o desueta a seguito della realizzazione della S.F. Ridràcoli-Passo del Vinco, la Mulattiera Ridràcoli-Bagno ha mantenuto gran parte del suo tracciato, risalendo la valle in dx idrografica e toccando gli insediamenti La Garfagnana, con la vicina Maestà del Castello o della Garfagnana, Le Caselle, I Tagli, La Spiaggetta, Sermolino, Le Farniole, Le Farniole di Sopra e Campo dei Peri. Il Molino di Sopra è posto presso la confluenza del Fosso dei Tagli nel Bidente. La mulattiera raggiungeva il crinale del Monte Cerviaia nella sella presso la grande Croce di Pratalino (in legno con grande basamento lapideo monoblocco, forato al centro per la sede crucifera, che è stato posizionato accanto in occasione del restauro curato, come da targa, dall’Associazione Nazionale Alpini, GRUPPO ALTO BIDENTE “Capitano DINO BERTINI”), prossima alla Maestà della Chiesaccia (dove un parziale restauro ha eliminato le tracce dell’incisione precedente M.M. 1919 ed è stata posta un’icona con targhetta MADONNA GRECA VENERATA A RAVENNA datata agosto 2004). Detti manufatti religiosi erano entrambi presenti nella Carta d’Italia I.G.M. di impianto del 1894.

In questo contesto storico-geografico, tra le alte valli bidentine quella di Ridràcoli è quella che meno ha subito il fenomeno dell’abbandono grazie alle caratteristiche ambientali e climatiche più favorevoli della sua parte meno elevata. Il borgo principale, posto nel baricentro sia geografico sia del sistema insediativo, è quello più noto e frequentato e la frazione di Biserno è quella più abitata, ma le parti delle vallecole laterali più profonde e difficilmente raggiungibili sono trascurate e molti fabbricati oggi sono in stato di abbandono o ridotti a rudere o scomparsi, con vari casi di ristrutturazione interrotta, ma non fanno eccezione neanche le valli meglio infrastrutturate che, se hanno evitato il completo abbandono dei poderi, hanno scarsamente contribuito al riutilizzo dei rispettivi insediamenti, in prevalenza abbandonati o, al più, riutilizzati a fini turistici.

Le identificazioni toponomastiche e grafiche della cartografia antica e moderna (Catasto toscano, Carta d’Italia I.G.M., N.C.T. Nuovo Catasto Terreni, C.T.R. Carta Tecnica Regionale) riguardanti i fabbricati della Valle del Fosso dei Tagli si possono schematizzare come di seguito elencato:

- La Garfagnana; non rappresentato nel Catasto toscano e nella Carta d’Italia I.G.M. (1894), o rappresentato ma anonimo nella Carta d’Italia I.G.M. (1937) e in quella moderna, o Carfagnana nel N.C.T., o La Garfagnana nella C.T.R.

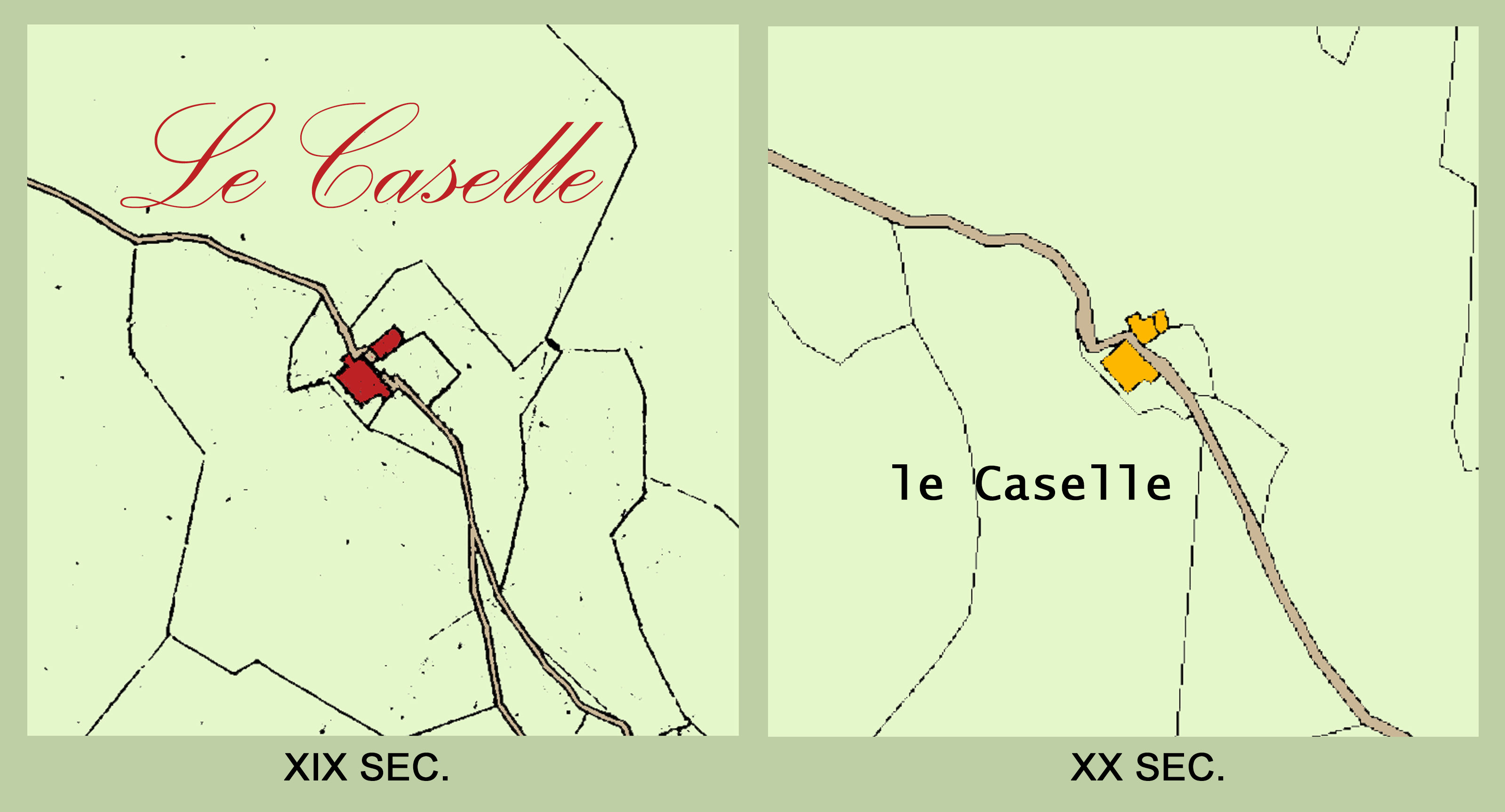

- Le Caselle nel Catasto toscano, o le Caselle nella Carta d’Italia I.G.M. (1894-1937) e in quella moderna, o le Caselle nel N.C.T., o Le Caselle nella C.T.R.

- I Tagli nel Catasto toscano, o i Tagli nella Carta d’Italia I.G.M. (1894-1937) e in quella moderna ma con simbolo dei ruderi, o i Tagli nel N.C.T., o I Tagli nella C.T.R.

- La Spiaggetta nel Catasto toscano, o C. Spiaggetta nella Carta d’Italia I.G.M. (1894-1937), o Spiaggetta in quella moderna, o n.n. nel N.C.T., o non rappresentato nella C.T.R.

- Sermolino nel Catasto toscano, o non rappresentato nella Carta d’Italia I.G.M. (1894), o rappresentato ma anonimo nella Carta d’Italia I.G.M. (1937), o non rappresentato in quella moderna, o n.n. nel N.C.T., o non rappresentato nella C.T.R.

- Le Farniole nel Catasto toscano, o le Farniole nella Carta d’Italia I.G.M. (1894-1937), o Farniole di sotto in quella moderna ma con simbolo dei ruderi, o Forniole di Sotto nel N.C.T., o Le Farniole nella C.T.R.

- Le Farniole di Sopra nel Catasto toscano, o rappresentato ma anonimo nella Carta d’Italia I.G.M. (1894-1937), o Farniole di sopra in quella moderna, o Forniole di Sopra nel N.C.T., o Le Farniole di Sopra nella C.T.R.

- Campo de’ Peri nel Catasto toscano, o Campo di Peri nella Carta d’Italia I.G.M. (1894), o Campo dei Peri nella Carta d’Italia I.G.M. (1937) e in quella moderna, o Campo dei Peri nel N.C.T. e nella C.T.R.

Oltrepassata la maestà il pendio spiana raggiungendo il podere de Le Caselle. È documentato nell’Archivio comunale dal 1548, inizialmente con un fabbricato ma entro qualche decennio ampliato fino a contare, nel 1777, undici stanze e fino ad ospitare due abitazioni certificate dal Giornale di campagna del Catasto toscano, una composta «[…] a terreno 4 stalle, cantina, 2 stallette, loggia, forno e capannetto. I° piano cucina e 2 stanze e capanno. II piano due palchi» l’altra composta «[…] a terreno 4 stalle, loggia, stalletto, forno e capanno. I° piano cucina, 3 stanzette e capanno.» (C. Bignami, a cura di, 1995, p. 37 cit.). La mappa dell’Archivio Comunale di Bagno di Romagna datata 1888-1913 (cfr. C. Bignami, a cura di, 1995, e C. Bignami, A. Boattini, 2022, cit.) riguardante l’attribuzione delle numerazioni civiche, registra però un unico edificio cui assegna il civico n. 10, che risulta composto di 7 locali e un capanno. Dopo l’abbandono alla fine degli anni ’50, negli anni ’70 diviene proprietà ex A.R.F. e, dall’elenco dei fabbricati, risulta della stessa consistenza di 7 vani. Il complesso conserva l’impianto planimetrico originale, restaurato ad uso turistico dalla Romagna Acque e gestito da Idro Ecomuseo delle acque di Ridracoli, così ancora si può osservare il tratto di mulattiera che lo attraversa, con i fabbricati un tempo collegati da un grande lastrone ad uso passerella/ponte sulla mulattiera (cfr.: S. Fabiani, G. Marcuccini, W. Rossi Vannini, 1987, p.102, cit.), oggi sostituito da una più sicura struttura lignea, mentre il percorso turistico risulta leggermente modificato e traslato a monte dei fabbricati.

Per approfondimenti ambientali e storici si rimanda alle schede toponomastiche relative ad acque, rilievi e insediamenti citati.

N.B.: - Informazioni preziose riguardo luoghi e fabbricati si hanno grazie alla Descriptio provinciae Romandiole, rapporto geografico-statistico-censuario redatto dal legato pontificio cardinale Anglic de Grimoard (fratello di Urbano V) per l’area della Romandiola durante il periodo della 'Cattività avignonese' (trasferimento del papato da Roma ad Avignone, 1305-1377). Se la descrizione dei luoghi ivi contenuta è approssimativa dal punto di vista geografico, è invece minuziosa riguardo i tributi cui era soggetta la popolazione. In tale documento si trova, tra l’altro, la classificazione degli insediamenti in ordine di importanza, tra cui i castra e le villae, distinti soprattutto in base alla presenza o meno di opere difensive, che vengono presi in considerazione solo se presenti i focularia, ovvero soggetti con capacità contributiva (di solito nuclei familiari non definiti per numero di componenti; ad aliquota fissa, il tributo della fumantaria era indipendente dal reddito e dai possedimenti). In particolare, nelle vallate del Montone, del Rabbi e del Bidente furono costituiti i Vicariati rurali delle Fiumane.

- A partire dal XII secolo, con la nascita dei comuni nascono gli archivi comunali, che poi si sviluppano nelle istituzioni signorili e successivamente confluiscono negli attuali Archivi di Stato; nel Granducato di Toscana il Cinquecento fu epoca di trasformazione del regime archivistico alla quale, tra l’altro, risale la fondazione medicea degli Archivi generali dei Contratti. Le ricerche archivistiche hanno consentito agli studiosi di reperire documentazione sui poderi dell’area in alcuni casi risalente fino alla metà del XVI secolo.

- Negli scorsi Anni ’70, a seguito del trasferimento delle funzioni amministrative alla Regione Emilia-Romagna, gli edifici compresi nelle aree del Demanio forestale, spesso in stato precario e/o di abbandono, tra cui Farniole di Sotto, Caselle e Tagli, divennero proprietà dell’ex Azienda Regionale delle Foreste (A.R.F.); secondo una tendenza che riguardò anche altre regioni, seguì un ampio lavoro di studio e catalogazione finalizzato al recupero ed al riutilizzo per invertire la tendenza all’abbandono, senza successo tranne il totale riutilizzo delle Caselle, ma solo ad uso turistico dopo l’acquisizione da parte della Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A, mentre Le Farniole di Sopra è stata acquisita e ristrutturata da privati. Con successive acquisizioni il patrimonio edilizio del demanio forlivese raggiunse un totale di 492 fabbricati, di cui 356 nel Complesso Forestale Corniolo e 173 nelle Alte Valli del Bidente. Circa 1/3 del totale sono stati analizzati e schedati, di cui 30 nelle Alte Valli del Bidente. Il materiale è stato oggetto di pubblicazione specifica.

RIFERIMENTI

AA. VV., Il luogo e la continuità. I percorsi, i nuclei, le case sparse nella Vallata del Bidente, C.C.I.A.A., Amm. Prov. Forlì, E.P.T. Forlì, Forlì 1984;

AA. VV., Dentro il territorio. Atlante delle vallate forlivesi, C.C.I.A.A. Forlì, 1989;

C. Bignami, A. Boattini, La gente di Ridràcoli, Monti editore, Cesena 2022;

C. Bignami (a cura di), Il popolo di Ridracoli, Nuova Grafica, Santa Sofia 1995;

G.L. Corradi (a cura di), Il Parco del Crinale tra Romagna e Toscana, Alinari, Firenze 1992;

M. Gasperi, Boschi e vallate dell’Appennino Romagnolo, Il Ponte Vecchio, Cesena 2006;

N. Graziani (a cura di), Romagna toscana, Storia e civiltà di una terra di confine, Le Lettere, Firenze 2001;

A. Polloni, Toponomastica Romagnola, Olschki, Firenze 1966, rist. 2004;

P. Zangheri, La Provincia di Forlì nei suoi aspetti naturali, C.C.I.A.A. Forlì, Forlì 1961, rist. anast. Castrocaro Terme 1989;

Piano Strutturale del Comune di Bagno di Romagna, Insediamenti ed edifici del territorio rurale, 2004, Scheda n.257;

Parco nazionale delle foreste casentinesi. Carta dei sentieri 1:25.000, N.20, Monti editore, 2019

Carta Escursionistica scala 1:25.000, Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, S.E.L.C.A., Firenze

Link www.mokagis.it/html/applicazioni_mappe.asp.

Testo di Bruno Roba - Le Caselle si trovano lungo il sent. 231 CAI (pressoché corrispondente alla Mulattiera Ridràcoli-Bagno), a 900 m circa dal parcheggio presso il cancello per la diga.

foto del 2012 inviata da Andrea Becherini e qui riprodotta su consenso dell'autore.

-----------

Le seguenti foto sono state scattate da Bruno Roba, che ha anche inserito i testi, e qui riprodotte su autorizzazione dell’autore.

Nota – Per visualizzare le foto nel loro formato originale salvarle sul proprio computer, oppure se il browser lo consente tasto destro sulla foto e Apri immagine in un’altra scheda.

00a1/00a5 – Da Poggio Collina, vedute verso il versante opposto: in p.p. si nota la cresta che dal Castello sale alla Garfagnana, presso la quale si trovava la maestà omonima, oltre la quale sono evidenti i fabbricati delle Caselle, quindi si apre la Valle del Fosso dei Tagli (28/03/18).

94992.jpg)

55625.jpg)

00a6/00a11 - Da Poggio Scali, la Valle del Rio Bacine guida lo sguardo fino al fondovalle, dove si nota il crinale percorso dalla Mulattiera Ridràcoli-Bagno che dalla Garfagnana raggiunge Le Caselle, per poi dirigersi verso la Valle dei Tagli (24/10/18).

00b1 – 00b2 - 00b3 – Dalla mulattiera che da Lavacchio scende a Ridràcoli, vedute verso il fondovalle: si nota la cresta percorsa dal primo tratto della Mulattiera Ridràcoli-Bagno che aggira il fabbricato La Garfagnana per raggiungere Le Caselle, seminascoste dalla vegetazione (19/07/18).

00c1 - 00c2 – Dal sent. 233 CAI, che risale la valle del Rio Bacine, scorcio verso la cresta tra il Castello di Ridracoli e La Garfagnana e vista ravvicinata sulle Caselle (10/12/15).

00d1 – Schema cartografico del bacino idrografico del Fosso dei Tagli.

00d2 – 00d3 – Schema da mappa catastale della prima metà dell’Ottocento, evidenziante il sistema insediativo della Valle dei Tagli, perfettamente allineato sull’asse infrastrutturale, ed idrografico, con utilizzo della toponomastica originale, integrata a fini orientativi con i principali rilievi (identificati da utilizzo di grassetto nero), con particolare di mappa e confronto tra cartografia storica e moderna.

31580.jpg)

00d4 – Schema da cartografia della prima metà del ‘900, prima della realizzazione della viabilità moderna. La toponomastica riprende quella originale.

00e1/00e10 – Tratto della Mulattiera Ridràcoli-Bagno da La Garfagnana fino alla “strettoia” delle Caselle ed oltre (23/09/16 - 8/10/19).

00f1/00f8 – Le Caselle (23/09/16 - 8/10/19).