Podere Romiceto

Testo di Bruno Roba (25/08/2020 - Agg. 30/11/2023) - Il Fosso del Molino raccoglie il reticolo scolante dell’amplissimo bacino idrografico dei Fossi Rogheta e di Romiceto, tuttavia è piuttosto breve anche in relazione all’ampiezza del suo alveo e oggi diviene braccio lacustre in loc. Comignolo, quando ampio e tranquillo serpeggia compiendo una doppia ansa.

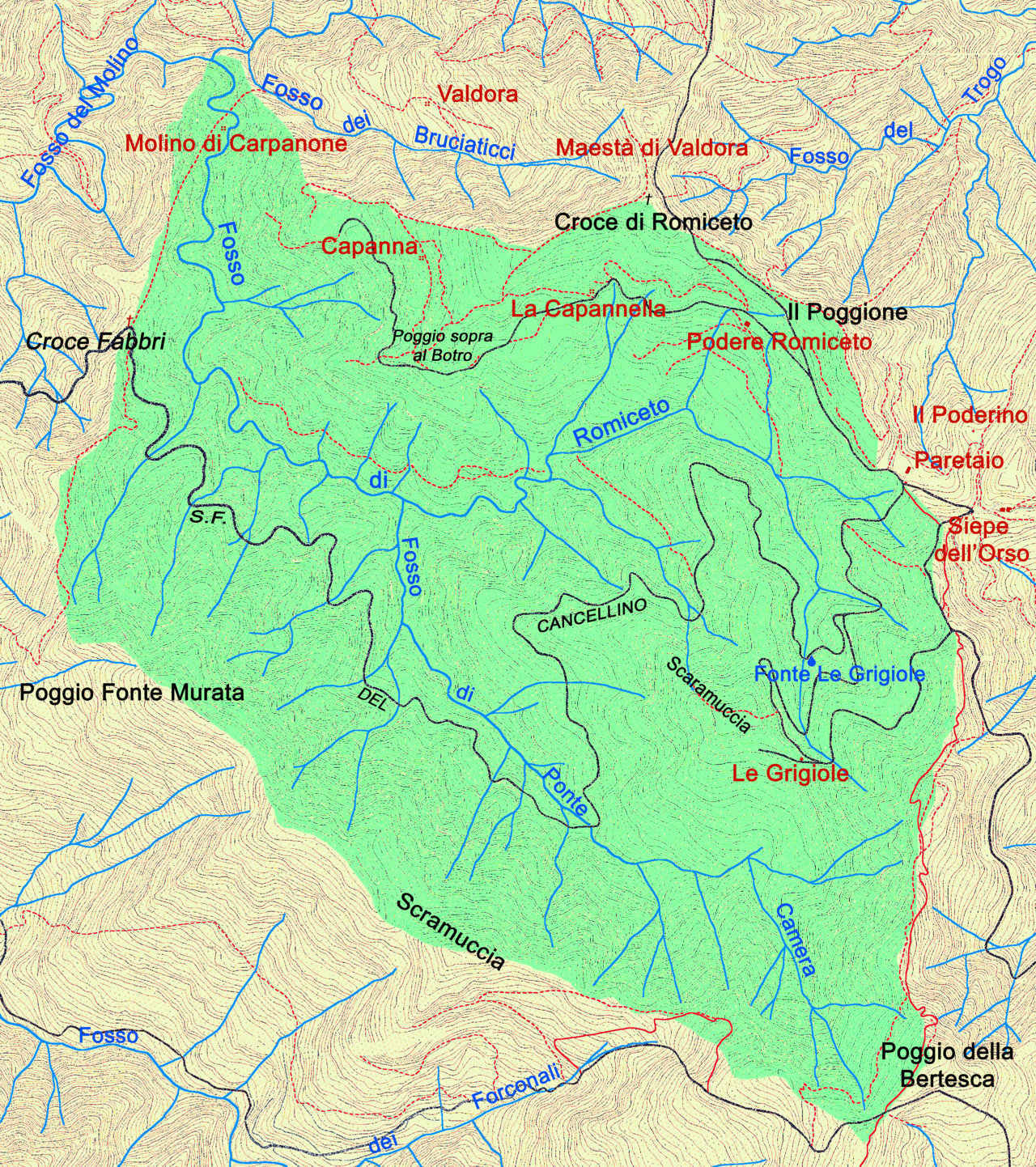

Il bacino idrografico del Fosso Rogheta è delimitato a settentrione dal tratto del contrafforte secondario che si prolunga dal poggio di Croce di Romiceto al crinale di Casanova dell’Alpe, avendo interposta la sella con la Maestà di Valdora e dalla dorsale compresa tra i Monti Moricciona, Cerviaia e Palestrina. A meridione è delimitato dalla dorsale che si stacca da Croce di Romiceto, proiettandosi verso il fondovalle del Rogheta.

Il bacino idrografico del Fosso di Romiceto è delimitato a settentrione dall’ulteriore tratto del contrafforte secondario compreso tra il poggio di Croce di Romiceto e Poggio della Bertesca e dalla citata dorsale che si stacca dal nodo montano di Croce di Romiceto, mentre il limite meridionale è determinato dalla dorsale di Poggio Fonte Murata, che nella piega creata con il contrafforte all’altezza del Passo della Bertesca vede l’origine del Fosso di Ponte Camera, affluente del Fosso di Romiceto.

Il bacino idrografico del Fosso del Molino è delimitato del versante meridionale del Monte Palestrina e dalle due diramazioni terminali della dorsale di Poggio Fonte Murata, una che si interrompe bruscamente con Poggio La Guardia, l’altra che si prolunga declinando presso i resti del Molino di Carpanone e la confluenza con il Fosso Rogheta.

Per l’inquadramento territoriale v. schede Valle del Bidente di Ridràcoli e dei Fossi del Molino, Rogheta e di Romiceto.

Nei versanti vallivi favorevolmente esposti si resero possibili alcuni appoderamenti. Il podere di maggiore rilievo si trovava nella Valle del Rogheta e faceva capo a Casanova dell’Alpe, unico insediamento ancora frequentato; le prime notizie risalgono al XIV secolo grazie ai rapporti della Descriptio provinciae Romandiole, quando corrispondeva «[…] all’antico Castronuovo dei Conti di Valbona il quale nel 1371 conteneva 6 focolari. Ora la parrocchia di Santa Maria del Carmine di Casanova, diocesi di Borgo San Sepolcro, conta 157 abitanti.» (E. Rosetti, 1894, p. 170, cit.). Anche le prime notizie relative a Valdiorta derivano dalla stessa fonte: «1371 - Selvatico e Carlo, fratelli e figli del fu Leuzzino vendono il 30 gennaio in Strabatenzoli una pezza di terra nella stessa corte in un luogo detto Valdiorta (c’è ora Valdora in parrocchia di Casanova) per lire 6 […]. Il contratto fu stipulato nella rocca di Valbona.» (D. Mambrini, 1935 – XIII, pp. 297-298). Altre antiche citazioni relative alla stessa valle risalgono agli anni 1545-47, sono riprese dai documenti dell'Opera del Duomo e riguardano Valdora e Pratalino: «[…] dei livelli che l’Opera teneva in Romagna […] se ne dà ampio conto qui di seguito […] 1545 […] – Una presa di terra cerretata detta le Mandriacce e Romiceto confina con i beni censuati di Valbona dell’Opera e scende giù fino alla testa del raggio di Valdora e sono some 19 e 1 staio - Una presa di terra in Valdora in luogo detto alla Pozzaccia […] 1547 […] – Una presa di terra lavorativa e roncata con casa posta al Pratalino di some 15 […]» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, p. 150, cit.). Pratalino, sebbene situato sul crinale della sella tra i Monti Cerviaia e Palestrina, al termine della S. Vic.le del Pratolino e lungo la Strada che dal Pontino va alla Casanova, nel Catasto toscano è però mappato nella sezione di Ridràcoli e ricade sul limite del bacino idrografico del fosso Il Fossone, oggi immissario lacustre. Successivamente sono documentati il Podere la Casa Nuova e il Podere del Castelluccio, appartenenti all’Opera, che dal 1605 al 1637 sono concessi in affitto, così come da un accurato elenco relativo al 1637: «1637 – Nota dei capi dei beni che l’opera è solita tenere allivellati in Romagna e Casentino e sono notati col medesimo ordine col quale fu di essi fatta menzione nella visita generale che ne fu fatta l’anno 1631: […] 40) Felcetino e Fossette terre tenute da redi di Antonio di Santino detto il Cordovano. L’anno 1636 il Felcetino fu distinto e separato dalle Fossette perché quello fu unito al Podere del Castelluccio e queste furono unite al podere della Palestrina […] 42) Castelluccio, podere tenuto da redi Riccardo Lollini. 43) Cerreta, terra tenuta da redi di Lionardo Cascesi unita al Podere della Casanova […] 48) Casanova, podere tenuto da Lionardo Cascesi 49) Casanuova, terre tenute da Lionardo Cascesi unite al podere Casanuova [...]» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, p. 411, cit.). Il Casone, La Casina e Cà di Rombolo o Romolo, appartenenti a privati e tutti diruti o scomparsi, sono documentati per la prima volta nel 1765/66 grazie ai registri delle imposizioni fiscali del Capitanato di Bagno e, nel 1818, nella descrizione dei confini territoriali contenuta negli atti del Contratto livellario tra l’Opera del Duomo di Firenze e il Monastero di Camaldoli.

Gli unici insediamenti storici delle valli del Fosso di Romiceto e del suo affluente Fosso di Ponte Camera o delle Grigiole sono il Podere Romiceto (nel 1636 si dà conto per la prima volta dell’esistenza di una casa, tutt’ora utilizzata) e due fabbricati detti Capanna e La Capannella (scomparsi, erano posti lungo l’antica via che conduceva a Valdora) e il Molino di Carpanone. Il sempre più fatiscente fabbricato de Le Grigiole, che pare sia sorto per servizio degli operai dell’Opera del Duomo di Firenze prima e dell’A.S.F.D. poi, appare però per la prima volta nella cartografia I.G.M. del 1937. La cartografia moderna e il PSC comunale ancora documentano, nei pressi, una Maestà (delle Grigiole), in effetti scomparsa. Fabbricati appartenenti alla Valle del Trogo ma evidentemente afferenti alla stessa area erano il Paretaio, tutt'ora utilizzato, e Il Poderino, di cui oggi non rimane traccia.

Il Casone è l’unico insediamento posto al margine del bacino idrografico direttamente scolante nel Fosso del Molino.

La prima cartografia storica, ovvero il dettagliato Catasto toscano (1826-34 – scala 1:5000), la schematica Carta della Romagna Toscana Pontificia (1830-40 – scala 1:40.000), le prime edizioni della Carta d’Italia dell’I.G.M. (1893-94 – scala 1:50.000; 1937 – scala 1:25.000), da integrare per le Valli del Molino, di Romiceto e Rogheta con la Pianta Geometrica della Regia Foresta Casentinese (1850 – scala 1:20.000), consente di conoscere il tracciato della viabilità antica che raggiungeva Ridràcoli. Attraversato il Bidente di Corniolo presso Isola, con il Ponte dell'Isola, sul luogo del ponte odierno, essa si manteneva in sx idrografica risalendo subito a mezzacosta fino a raggiungere Biserno, per quindi ridiscendere nel fondovalle del borgo, dove si concludeva con un lungo rettilineo al cui termine si trovava Il Ponte di Ridràcoli. Vari itinerari trasversali collegavano Ridràcoli con la viabilità di crinale e le vallate adiacenti.

Il crinale che dal Passo della Crocina si svolge fino alla Rondinaia (in parte anticamente detto Strada che dal Sacroeremo va a Romiceto) incrociava presso Casanova dell'Alpe i vari itinerari di collegamento alle vallate laterali nelle varie epoche frequentati dagli operatori del settore del legname, lavoratori e commercianti. Un tratto dell'antica via ancora si ritrova presso la Maestà di Valdora in corrispondenza della sella formata con il Poggio alla Croce, rilievo così noto nel XIX secolo, come da cartografia dell’epoca e dal Contratto livellario del 1840 stipulato tra l’Opera del Duomo di Firenze e il Monastero di Camaldoli,: «N° 11 - Podere di Valdoria […]. Terreni. Un vasto tenimento di terre […] conosciuto per i seguenti vocaboli: […] il Poggio alla Croce […]» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, pp. 498, 522-523, cit.). La Maestà di Valdora è stata «[…] rimpilata di recente.» (S. Fabiani, G. Marcuccini, W. Rossi Vannini, 1987, p. 97, cit.), mentre della Croce di Romiceto è scomparso ogni elemento storico, compreso il basamento in pietra che solitamente reggeva una struttura lignea, sostituito da una piccola ma pessima struttura metallica, con proliferazione di targhette commemorative di aspetti non pertinenti al sito (CROCE DI ROMICETO IN MEMORIA DI PAPA GOVANNI PAOLO 2° IL GRANDE - SCOUT RAVENNA 2005 e SAN GIOVANNI PAOLO II 2014).

Oltrepassata Casanova dell’Alpe, dove sul limite del sagrato, di fronte alla chiesa, si trovava una croce in ferro battuto (documentata dalla Carta d’Italia I.G.M. del 1937), l’antico tracciato viario aggirava in alto la gola di origine del Fosso Rogheta (occorre immaginarsi la continuità del versante del Monte Moricciona prima del taglio della sterrata) e, come Strada che dal Pontino va alla Casanova, raggiungeva il crinale del Monte Cerviaia all’altezza della Maestà della Chiesaccia (presente nella mappa I.G.M. del 1894, dove un parziale restauro ha eliminato le tracce dell’incisione precedente M.M. 1919 (cfr. S. Fabiani, G. Marcuccini, W. Rossi Vannini, 1987, cit.). Il restauro ha visto l’inserimento di una facciatina di mattoni rifiniti in modo da simulare un bugnato liscio che, benché ben riconoscibile e differenziato dal pilastrino (di fattura precedente), non pare conservare alcuna memoria dello stato originario della nicchia; inoltre è stata posta un’icona con targhetta MADONNA GRECA VENERATA A RAVENNA, datata agosto 2004, cosi dimenticando l'antico toponimo. Presso la grande Croce di Pratalino (in legno con grande basamento lapideo monoblocco, forato al centro per la sede crucifera, che è stato posizionato accanto in occasione dell'ottimo restauro filologico curato, come da targa, dall’Associazione Nazionale Alpini, GRUPPO ALTO BIDENTE “Capitano DINO BERTINI”), si imboccava la discesa verso Ridràcoli mentre la via di crinale raggiungeva Pratalino passando per luoghi detti la Chiesaccia o vestigie della Chiesa Vecchia (S. Fabiani, G. Marcuccini, W. Rossi Vannini, 1987, pp. 100-106 cit.). Altre mulattiere permettevano i collegamenti con il fondovalle ed i vari insediamenti. A seguito dell’infrastrutturazione viaria del XX secolo venne realizzata una carrareccia che dal Podere Romiceto raggiungeva Valdora (come ad agevolare il suo contemporaneo abbandono), riutilizzando parte dell’antica Strada che va alla Casanova, e da qui discendeva nel fondovalle seguendo in dx idrografica il Fosso dei Bruciaticci fino al guado del Fosso Rogheta presso Il Castelluccio, quindi risaliva nell’area degli insediamenti probabilmente fino a Il Casone, forse nell’ambito dei programmi regionali dell’A.R.F. (Anni ’70) di contrasto all’abbandono del patrimonio edilizio nel Demanio forestale.

Nel contesto storico-geografico delle alte valli bidentine quella di Ridràcoli è quella che meno ha subito il fenomeno dell’abbandono grazie alle caratteristiche ambientali e climatiche più favorevoli della sua parte meno elevata. Il borgo principale, posto nel baricentro sia geografico sia del sistema insediativo, è quello più noto e frequentato e la frazione di Biserno è quella più abitata, ma le parti delle vallecole laterali più profonde e difficilmente raggiungibili sono trascurate e molti fabbricati oggi sono in stato di abbandono o ridotti a rudere o scomparsi, con vari casi di ristrutturazione interrotta, ma non fanno eccezione neanche le valli meglio infrastrutturate che, se hanno evitato il completo abbandono dei poderi, hanno scarsamente contribuito al riutilizzo dei rispettivi insediamenti, in prevalenza abbandonati o, al più, riutilizzati a fini turistici.

Le identificazioni toponomastiche e grafiche della cartografia antica e moderna (Catasto toscano, Carta d’Italia I.G.M., N.C.T. Nuovo Catasto Terreni, C.T.R. Carta Tecnica Regionale, Carta Geometrica della Regia Foresta casentinese e adiacenze, l’anno 1850) riguardanti i fabbricati della Valle del Fosso di Romiceto si possono schematizzare come di seguito elencato:

- Romiceto nel Catasto toscano, o Pod.e Romiceto nella Carta d’Italia I.G.M. di impianto (1894 e 1937), o Pod.e Romiceto in quella moderna, o Romiceto nel N.C.T., o Podere Romiceto nella C.T.R.;

- Molino del Carpanone nel Catasto toscano, o M.o Carpanone nella Carta d’Italia I.G.M. di impianto (1894), o M.o di Carpanone (dir.) nella Carta d’Italia I.G.M. di impianto (1937), o Molino di Carpinone in quella moderna con simbolo dei ruderi, o Molino di Carpanone nel N.C.T. e nella C.T.R.;

- La Capannella nella Carta Geometrica, o assente nella restante cartografia antica e moderna;

- Capanna nella Carta Geometrica, o assente nella restante cartografia antica e moderna;

- Le Grigiole: assente nel Catasto toscano e nella Carta d’Italia I.G.M. di impianto (1894), o le Grigiole nella Carta d’Italia I.G.M. di impianto (1937) e in quella moderna, Le Grigiole nel N.C.T. e nella C.T.R.

Il fabbricato del Podere Romiceto, dal latino «rumicetum = “terra a rovi” (rombici), dal lat. rumex –icis, romice lapazio […].» (A. Polloni, 1966-2004, p. 265, cit.), è documentato per la prima volta nel 1636 come preesistente a seguito di un contenzioso relativo a lavori di restauro. I contratti infatti prevedevano che la manutenzione delle varie costruzioni esistenti nei poderi fosse a carico dei conduttori dei fondi ma, essendo piuttosto onerosa o per scarso interesse, essi spesso si rendevano inadempienti dando luogo a procedimenti di addebito, fino al sequestro del raccolto o lunghe cause legali, che consentono, tra l’altro, di attribuire una datazione in merito alla sussistenza degli stessi fabbricati e al nominativo dei loro conduttori. Così da una notizia di tale data si rileva: «Acconcimi alla casa del podere di Romiceto già tenuta a da Riccardo Lollini e lire 201 sono per numero di 85 opre di maestri muratori pagati per mano di Giovanni Gressi, come disse, a diversi presi per rassettare detta casa dall’agosto del 1632 al novembre del 1633 […]» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, pp. 154-155, cit.). Da un successivo ed accurato elenco risalente al 1637: «1637 – Nota dei capi dei beni che l’opera è solita tenere allivellati in Romagna e Casentino e sono notati col medesimo ordine col quale fu di essi fatta menzione nella visita generale che ne fu fatta l’anno 1631: […] 51) Romiceto, due poderi tenuti da redi di Riccardo Lollini 52) Romiceto, ronco tenuto da ser Antonio Lollini, si pretende che sia e vadia unito al podere di Romiceto 53) Fonte al Ciriegio, ronco tenuto da ser Antonio Lollini, si pretende che sia e vadia unito col podere di Romiceto sopra descritto […]» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, p. 411, cit.). Una relazione risalente al luglio 1663 documenta che: «Lunedì 13 […] si andò alla volta del Romiceto dove si stette li la sera e li vi trovai Filippo Celloni quale la sera appunto aveva finito di rifare la capanna di nuovo che abbruciò anno passato […]» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, p. 314, cit.). Da un verbale del 1677 del cancelliere si apprende: «[…] li poderi di Romagna appresso notati cioè […] Rombiceto che tiene a linea Filippo Celloni […]» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, p. 329, cit.). Quasi mezzo secolo dopo, da un Decreto relativo a pagamenti e riscossioni del 1722, si apprende che si è dovuto: «pubblicamente bandire […] a chi maggiore e migliore offerta ne farà […] il podere di Romiceto […] e non essendovi stato mai oblatore alcuno […] Francesco del quondam Giovanni Rossi […] si fece avanti […] deliberando concesse in affitto al predetto […] di tre anni in tre anni sin che venga disdetto da una delle parti […]» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, p. 340, cit.). Un altro decreto del 1727 annuncia che, a seguito di disdette, è stato pubblicato il bando per affittare alcuni poderi, tra essi: «Esposti di nuovo all’incanto […] restò affittato quello di Valdoria e ronche a Simone di Matteo Conti […] e fu confermato Francesco Rossi […] nel fitto del Podere Romiceto e nel fitto del Podere della Palestrina […]» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, p. 345, cit.). Da una relazione del 1751 sullo stato dei poderi dell’Opera si apprende ancora: «[…] 18) ROMICETO tenuto in affitto da Alessandro Brilli. […]» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977 , p. 437, cit.). Nel 1789, da una relazione sui canoni da stabilirsi, risulta che il podere di Romiceto deve essere ripreso in amministrazione per conto dell’Opera essendo situato: «[…] nella bocca dell’egresso dei legnami della selva per la parte della Romagna di S. Sofia. […] per poter avere ad ogni richiesta i contadini e bovi da tiro per levar le travi dalle selve trainarle avanti la chiesa della Casanuova in detto luogo farle segare e vendere […] convenendo di tener provvisti anco quei popoli e quella parte di Romagna […]. Sarà utile e conveniente ancora ridurre i terreni […] in un miglior grado […]» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, pp. 442-443, cit.). Nell’Archivio dell’Opera si trova la prima documentazione, non datata comunque di fine ‘700, contenente una descrizione delle case rurali dei poderi di appartenenza, dove viene utilizzato il toponimo Rombiceto: «[…] Casa del podere di Rombiceto: Piano a terreno – È composto di una stalla per i manzi, di una stalla per le vacche, di una stalla per gli agnelli, della stanza per il telaio, e della caciaia. Piano a palco – Si entra da una loggetta da un lato della quale vi è il forno e dall’altro lato una stanzetta corrispondente sopra la caciaia. Da questa loggetta si passa ad una stanza soffittata con il cammino, essa introduce ad altre tre stanze a tetto di piano un poco inferiore.» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, p. 447, cit.). Ulteriore descrizione si trova nel Contratto livellario del 1818 tra l’Opera e il Monastero di Camaldoli: «Tutta questa tenuta […] è composta dai seguenti terreni cioè […] 11° Un podere denominato Romiceto […] con casa da lavoratore composta di numero dodici stanze da cielo a terra, forno, aia, loggia d’ingresso, caciaia, capanna staccata dalla casa, composta di due stanze e stalla il quale casamento merita di essere restaurato e resarcito […]» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, pp. 466, 468-469, cit.). Dalle istruzioni per una perizia conferita nel 1832, si apprende che sono stati effettuati lavori di restauro o nuova costruzione a carico del Monastero di Camaldoli, in base a concessione enfiteutica, alla casa, alla stalla e alla capanna. (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, p. 459, cit.). Sciolto d’imperio il contratto del 1818 per inadempienze nell’applicazione di un rigoroso regime forestale ai possedimenti dell’Opera, nel 1840 il Granduca fece stipulare un nuovo Contratto livellario con il Monastero di Camaldoli, così si trova un’ulteriore, ed ora estremamente precisa, descrizione del podere e dei fabbricati: «N° 13 - Podere denominato Romiceto […] lavorato dalla famiglia colonica di Domenico Rossi. Fabbricati colonici. La casa rusticale si compone a terreno di una stalla per le capre, di una stanzetta per il telaio, di una stalla per le pecore con altro stalletto contiguo, di un porcile e di una caciaia tutte stanze a palco e aventi ingresso esterno. Al piano superiore si trova un portichetto con forno il quale a sinistra introduce in una cameretta e di fronte alla cucina corredata del camino e dell’acquaio la quale libera una camera inferiore di alcuni scalini ed altra camera grande divisa in due mediante una parete di tavole. Il secondo piano ha due stanze a tetto che una servente per camera ed una soffitta impraticabile l’altra. Questa descritta casa ha bisogno di alcuni riattamenti tra i quali la ricostruzione di una parete interna oltremodo strapiombante e minacciante rovina. Contigua e separata esiste una fabbrica di recente costruzione la quale al terreno ha una sola stanza per il bestiame vaccino lastricata e munita di doppia mangiatoia e nell’altro piano superiore una capanna a tetto con un ingresso a ponente per una scaletta di materiale ed altro a tramontana per la parte dell’aia. Quasi a contatto di questa una loggetta coperta da tettoia la cui parete di tergo è in stato rovinoso. E sull’aia altro capanno di recente costruzione. Intorno esistono i resedi e l’aia sterrata retta da un muro a secco nella parte inferiore. In luogo detto la Capannella altra fabbrichetta composta di una stanza a terreno e di una capanna superiore. […]» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, pp. 498, 525-526, cit.). Una mappa dell’Archivio Comunale di Bagno di Romagna datata 1888-1913 (cfr.: C. Bignami, 1994, cit.), riguardante l’attribuzione delle numerazioni civiche, assegnava a Romiceto il n. 21.

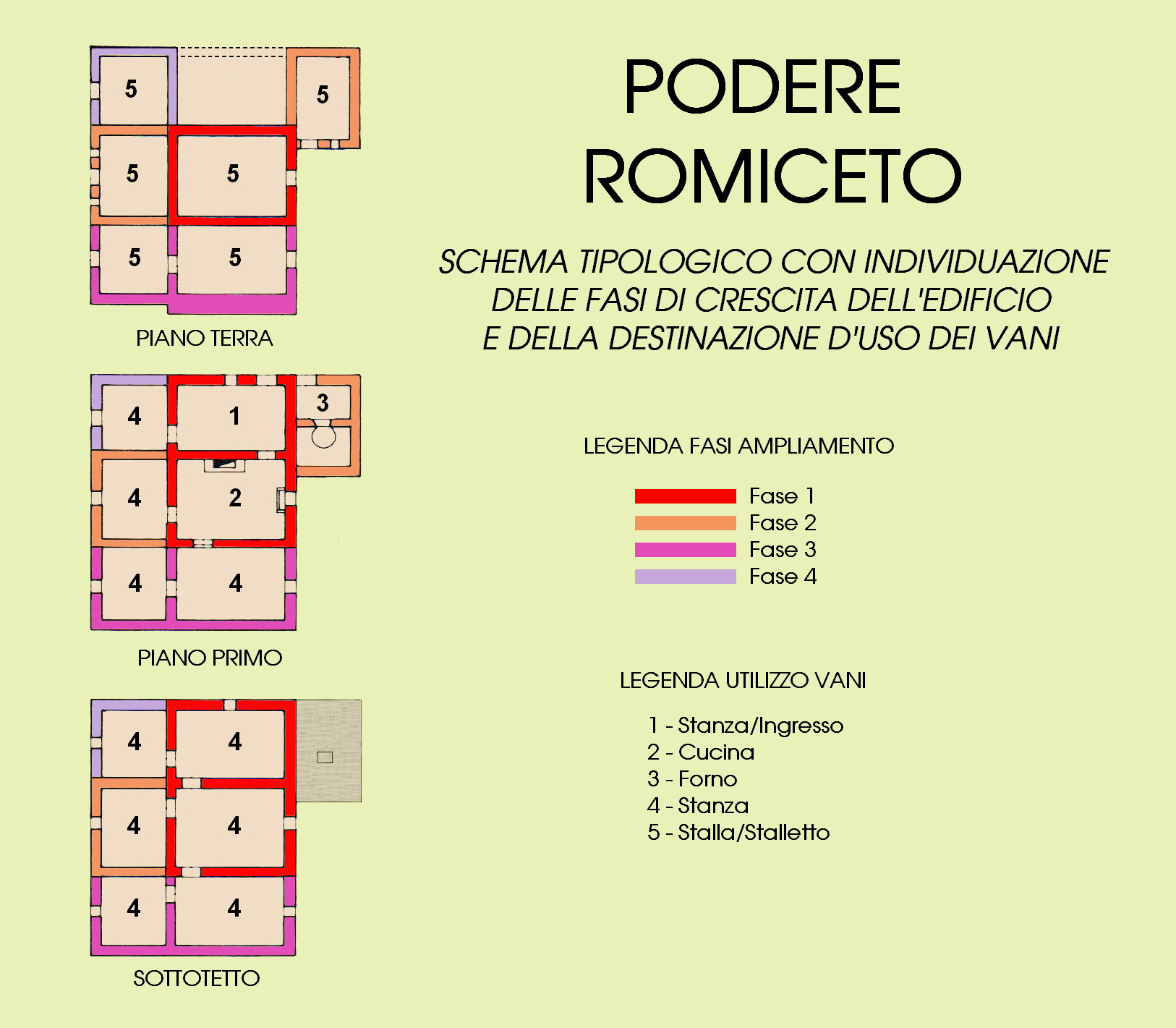

Dopo l’abbandono nel 1959-60 la casa colonica venne ristrutturata negli anni ’80. Dal confronto tra catasti, oltre a modifiche planimetriche riguardanti i fabbricati maggiori, risulta anche l’esistenza di un piccolo annesso ormai scomparso. È stato recentemente demolito anche fienile ancora documentato, benché fortemente fatiscente, dal Piano Strutturale Comunale. Romiceto, già proprietà ex A.R.F., nell’ambito dei programmi regionali di riutilizzo del patrimonio edilizio nel Demanio forestale era stato sottoposto ad analisi storico-tipologica e metodologica; grazie ad essa risulta che il fabbricato, ancora abitato e dotato di 10 vani per una superficie di 170 mq. e 1190 mc., è stato costruito in quattro fasi che hanno visto inizialmente la realizzazione di una stalla seminterrata sfruttante il pendio e sopra una cucina e una stanza entrambe soppalcate con utilizzo del sottotetto, per una superficie coperta di circa 75 mq. Nella 2^ fase sul lato accanto all’ingresso della cucina viene costruito un locale contenente il forno e sottostante stalletto e, sul lato opposto, avviene un incremento laterale, con stalla al P.T. e superiormente una stanza con utilizzo del sottotetto con ingresso dalla cucina. L’incremento della 3^ fase è verso valle su tre piani con la costruzione di due stalle, due stanze e due sottotetti. Con la 4^ fase si rende la planivolumetria rettangolare con la costruzione nella risega di tre piani ad uso stalla, stanza e sottotetto; viene così raggiunta una superficie coperta di circa 200 mq. La 4^ fase pare corrispondere alla descrizione del Giornale di campagna del Catasto toscano: «(290) Casa colonica, capanna. A terreno: quattro stalle, due stanze, stalletto, loggia e forno e capanna. I° piano: cucina, tre stanze stanzetta e capanna.» (M. Foschi, P. Tamburini, 1979, p. 192, cit.).

Per approfondimenti ambientali e storici si rimanda alle schede toponomastiche relative ad acque, rilievi e insediamenti citati.

N.B.: - Informazioni preziose riguardo luoghi e fabbricati si hanno grazie alla Descriptio provinciae Romandiole, rapporto geografico-statistico-censuario redatto dal legato pontificio cardinale Anglic de Grimoard (fratello di Urbano V) per l’area della Romandiola durante il periodo della Cattività avignonese (trasferimento del papato da Roma ad Avignone, 1305-1377). Se la descrizione dei luoghi ivi contenuta è approssimativa dal punto di vista geografico, è invece minuziosa riguardo i tributi cui era soggetta la popolazione. In tale documento si trova, tra l’altro, la classificazione degli insediamenti in ordine di importanza, tra cui i castra e le villae, distinti soprattutto in base alla presenza o meno di opere difensive, che vengono presi in considerazione solo se presenti i focularia, ovvero soggetti con capacità contributiva (di solito nuclei familiari non definiti per numero di componenti; ad aliquota fissa, il tributo della fumantaria era indipendente dal reddito e dai possedimenti). In particolare, nelle vallate del Montone, del Rabbi e del Bidente furono costituiti i Vicariati rurali delle Fiumane.

- Dopo la confisca del vasto feudo forestale da parte della Repubblica di Firenze a danno dei conti Guidi, l’alpe del Corniolo, la selva del Castagno e la selva di Casentino ovvero di Romagna che si chiama la selva di Strabatenzoli e Radiracoli tra il 1380 e il 1442 furono donate (il termine contenuto in atti è “assegnato in perpetuo”; A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, pp. 15-16, cit.) all’Opera del Duomo di Firenze in Romagna che, per oltre quattro secoli si riservò il prelievo del legname da costruzione e per le forniture degli arsenali di Pisa e Livorno, di quelli della Francia meridionale oltre che per l’ordine dei Cavalieri di Malta. Dopo la presa in possesso l’Opera aveva costatato che sia nei vari appezzamenti di terra lavorativa distribuiti in vari luoghi e dati in affitto o enfiteusi sia altrove si manifestavano numerosi disboscamenti (roncamenti) non autorizzati. Desiderando evitare nuovi insediamenti, dalla fine del 1510 intervenne decidendo di congelare e confinare gli interventi fatti, stabilendo di espropriare e incorporare ogni opera e costruzione eseguita e concedere solo affitti quinquennali. I nuovi confinamenti vennero raccolti nel “Libro dei livelli e regognizioni livellarie in effetti” che, dal 1545 al 1626 così costituisce l’elenco più completo ed antico disponibile. Altri elenchi e documenti utili si sono susseguiti nei secoli seguenti, fino ai contratti enfiteutici del 1818 e del 1840 con il Monastero di Camaldoli, contenenti una precisa descrizione dei confini e delle proprietà dell’Opera.

- Negli scorsi anni ’70, a seguito del trasferimento delle funzioni amministrative alla Regione Emilia-Romagna, gli edifici compresi nelle aree del Demanio forestale, spesso in stato precario e/o di abbandono, tra cui Il Castelluccio, Il Casone, Podere Romiceto, Pratalino e Valdora, divennero proprietà dell’ex Azienda Regionale delle Foreste (A.R.F.); secondo una tendenza che riguardò anche altre regioni, seguì un ampio lavoro di studio e catalogazione finalizzato al recupero ed al riutilizzo per invertire la tendenza all’abbandono, senza successo tranne il totale riutilizzo di Podere Romiceto. Con successive acquisizioni il patrimonio edilizio del demanio forlivese raggiunse un totale di 492 fabbricati, di cui 356 nel Complesso Forestale Corniolo e 173 nelle Alte Valli del Bidente. Circa 1/3 del totale sono stati analizzati e schedati, di cui 30 nelle Alte Valli del Bidente. Il materiale è stato oggetto di pubblicazione specifica.

- Nel passato anche recente l’ambiente montano veniva visto soprattutto nelle sue asperità e difficoltà ed avvertito come ostile non solo riguardo gli aspetti climatici o l’instabilità dei suoli ma anche per le potenze maligne che si riteneva si nascondessero nei luoghi più reconditi. Dovendoci vivere si operava per la santificazione del territorio con atteggiamenti devozionali nell’utilizzo delle immagini sacre che oltre che espressioni di fiducia esprimevano anche un bisogno di protezione con una componente esorcizzante. Così lungo i percorsi sorgevano manufatti (variamente classificabili a seconda della tipologia costruttiva come pilastrini, edicole, croci, tabernacoli, capitelli, cellette, maestà) la cui realizzazione, oltre che costituire punti di riferimento scandendo i tempi di percorrenza (p.es., recitando un numero prestabilito di “rosari”), rispondeva non solo all’esigenza di ricordare al passante la presenza protettiva e costante della divinità ma svolgeva anche una funzione apotropaica. Spesso recanti epigrafi con preghiere, sollecitazioni o riferimenti ad avvenimenti accaduti, oggi hanno un valore legato al loro significato documentario. Se la costruzione di manufatti di significato religioso a fianco dei sentieri affonda le radici nell’antichità, il culto sacrale della montagna e delle sue acque è stato sempre presente in tutte le società pastorali. A partire dalla fine del XIII secolo grandi croci furono erette su vari valichi alpini, ma molte tradizioni rituali giunte fino a noi si possono ritenere derivate dai culti longobardi (ben insediati anche in diverse aree appenniniche tosco-romagnole e già dai secoli VII e VIII ormai aderenti al cattolicesimo), tra cui i festeggiamenti sulle sommità delle alture e degli stessi luoghi degli antichi riti pagani, con probabile apposizione di croci, senza dimenticare gli allineamenti delle enigmatiche statue-stele conficcate nel terreno, risalenti all’Età del Rame (Eneolitico), rappresentanti immagini di entità protettrici o personaggi reali, poste con vario significato lungo grandi valli di collegamento ed in zone montane in corrispondenza di importanti vie di comunicazione preistoriche tra varie zone asiatiche, europee, l’arco alpino e, in particolare, le tipiche delle aree cerimoniali della Lunigiana, come l’allineamento che si immagina esistesse quasi 5000 anni fa, sulla sella del Monte Galletto e che non inaspettatamente ha recentemente restituito (marzo 2021) un reperto significativo (le statue-stele della Lunigiana spesso rappresentavano donne scolpite con il fine di “consolare” e “sedurre” i morti affinché non tornassero nel mondo dei vivi: la sessualità e la caccia erano infatti i due temi preponderanti dell’arte preistorica). Numerose croci di vetta furono posizionate in seguito su molte montagne delle regioni cattoliche tra la seconda metà del XIX secolo e la prima metà del XX, in particolare in concomitanza degli Anni Santi del 1900 e del 1950. A volte la presenza di una croce su un rilievo ne ha determinato il toponimo. La proliferazione di croci di vetta continua ancora oggi.

- In base alle note tecniche dell’I.G.M. se in luogo dell’anteposta l’abbreviazione “C.”, che presumibilmente compare quando si è manifestata l’esigenza di precisare la funzione abitativa, viene preferito il troncamento “Ca” deve essere scritto senza accento: se ne deduce che se compare con l’accento significa che è entrato nella consuetudine quindi nella formazione integrale del toponimo.

RIFERIMENTI

AA. VV., Dentro il territorio. Atlante delle vallate forlivesi, C.C.I.A.A. Forlì, 1989;

E. Agnoletti, Viaggio per le valli bidentine, Tipografia Poggiali, Rufina 1996;

O. Bandini, G. Casadei, G. Merenda, L’alto Bidente e le sue valli, Maggioli Editore Guide Verdi, Rimini 1987;

C. Bignami (a cura di), Il popolo di Casanova dell’Alpe, Nuova Grafica, Santa Sofia 1994;

G.L. Corradi (a cura di), Il Parco del Crinale tra Romagna e Toscana, Alinari, Firenze 1992;

S. Fabiani, G. Marcuccini, W. Rossi Vannini, I sentieri dei passi perduti. Territorio e mulattiere tra alta Val Savio e alta Val Bidente nel Comune di Bagno di Romagna. Storia e Guida, Coop. Culturale “Re Medello”, C.M. dell’Appennino Cesenate, S. Piero in Bagno 1987;

M. Foschi, P. Tamburini, (a cura di), Il patrimonio edilizio nel Demanio forestale. Analisi e criteri per il programma di recupero, Regione Emilia-Romagna A.R.F., Bologna 1979;

A. Gabbrielli, E. Settesoldi, La Storia della Foresta Casentinese nelle carte dell’Archivio dell’Opera del Duomo di Firenze dal secolo XIV° al XIX°, Min. Agr. For., Roma 1977;

M. Gasperi, Boschi e vallate dell’Appennino Romagnolo, Il Ponte Vecchio, Cesena 2006;

N. Graziani (a cura di), Romagna toscana, Storia e civiltà di una terra di confine, Le Lettere, Firenze 2001;

D. Mambrini, Galeata nella storia e nell’arte, Tipografia Stefano Vestrucci e Figlio, Bagno di Romagna, 1935 – XIII;

A. Polloni, Toponomastica Romagnola, Olschki, Firenze 1966, rist. 2004;

E. Rosetti, La Romagna. Geografia e Storia, Hoepli, Milano 1894;

P. Zangheri, La Provincia di Forlì nei suoi aspetti naturali, C.C.I.A.A. Forlì, Forlì 1961, rist. anast. Castrocaro Terme 1989;

Piano Strutturale del Comune di Bagno di Romagna, Insediamenti ed edifici del territorio rurale, 2004, scheda n.680;

Carta Escursionistica scala 1:25.000, Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, S.E.L.C.A., Firenze

Parco nazionale delle foreste casentinesi. Carta dei sentieri 1:25.000, N.20, Monti editore, 2019;

Regione Toscana – Progetto CASTORE – CAtasti STOrici REgionali;

Pianta Geometrica della Regia Foresta Casentinese: http://www502.regione.toscana.it/searcherlite/cartografia_storica_regionale_scheda_dettaglio.jsp?imgid=11479;

URL http://www.igmi.org/pdf/abbreviazioni.pdf;

URL www.mokagis.it/html/applicazioni_mappe.asp.

sulla sterrata Casanova dell'Alpe - Foresta della Lama

Testo di Bruno Roba - Il Podere Romiceto è raggiungibile in auto tramite le sterrate che transitano da Casanova dell’Alpe.

Le seguenti foto sono state scattate da Bruno Roba, che ha anche inserito i testi, e qui riprodotte su autorizzazione dell’autore.

00a1 – 00a2 – 00a3 - Dal Belvedere Bocab, sulla S.F. S.Paolo in Alpe-La Lama, oltre la valle del Fosso delle Macine ancora in ombra e la dorsale che si stacca da Poggio Scali, il primo sole illumina la convergenza dei vari rilievi che, tra l’altro, circoscrivono la valle del Fosso di Romiceto. Da questo punto di visuale la casa colonica si trova dietro la dorsale che scende da Croce di Romiceto ed in allineamento con il M. Càrpano, che si vede dietro alla freccia (18/12/16).

00b1/00b8 – Dal Monte Penna, subito oltre la linea di crinale della dorsale di Poggio Fonte Murata, si evidenzia la prateria poderale dall’alto valore antropico-paesaggistico di Podere Romiceto, in varie fasi stagionali (7/02/11 – 14/11/11 - 26/01/12 - 13/01/16).

00c1/00c12 – Spostandosi sulla dorsale di Poggio Fonte Murata si aprono vari scorci sull’alta valle del Fosso di Romiceto e sull’area poderale (18/06/11 – 12/06/20 – 19/06/20).

00d1 – 00d2 – Dalla S.F. del Cancellino, pressi km 12, scorcio ravvicinato su Podere Romiceto (11/05/11).

00e1 - 00e2 - Schema cartografico del bacino idrografico del Fosso del Molino evidenziante le aree sommerse dal bacino lacustre, con particolare del bacino del Fosso di Romiceto.

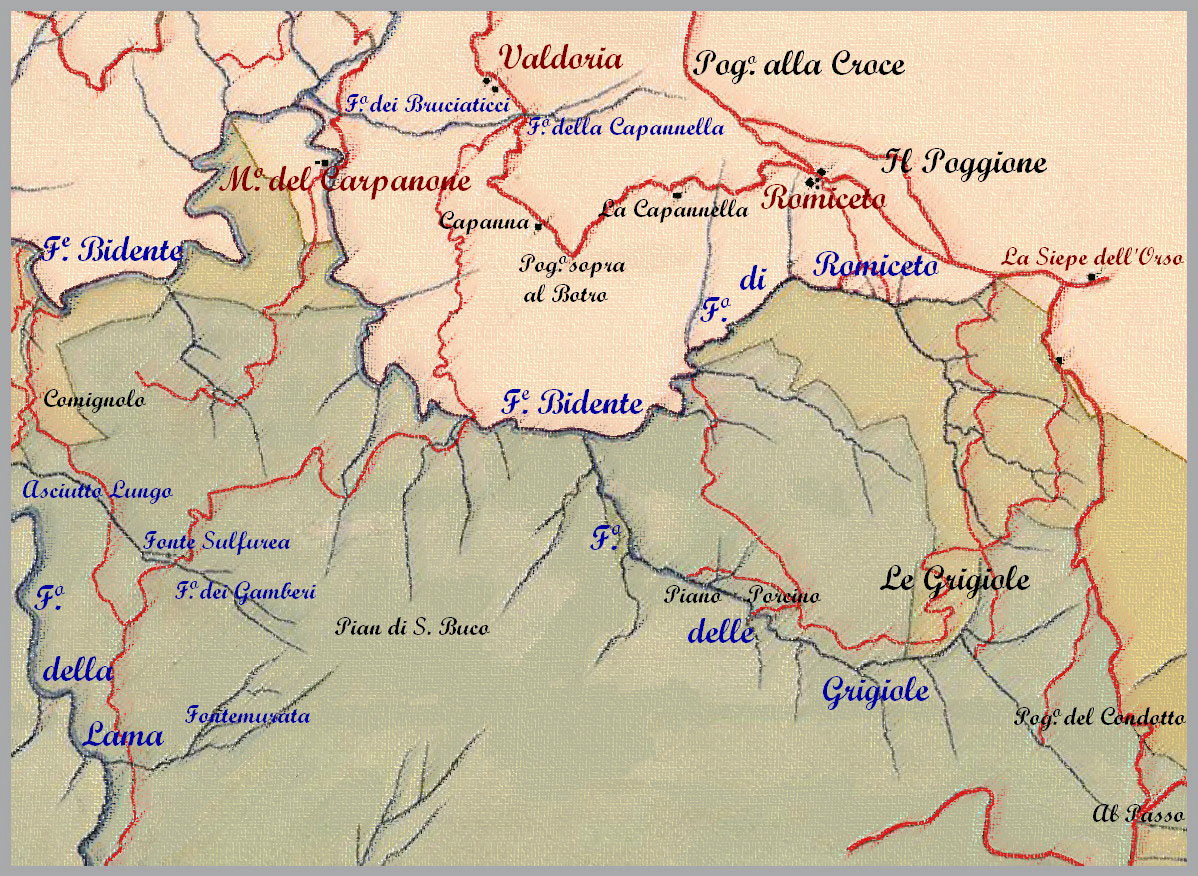

00e3 – Schema da mappa catastale della prima metà dell’Ottocento evidenziante il sistema insediativo-infrastrutturale ed idrografico, con utilizzo della toponomastica originale, integrata a fini orientativi con i principali rilievi (identificati da utilizzo di corsivo moderno). Costituisce integrazione anche il reticolo idrografico del Fosso di Ponte Camera, infatti nella mappa originale l’area tra il Fosso di Romiceto e lo Spartiacque Appenninico è totalmente priva di riferimenti geografici.

57721.jpg)

00e4 – Schema da mappa di metà Ottocento; mentre si registra una maggiore completezza di riferimenti geografici si nota la macroscopica approssimazione nell’estendere il Bidente a gran parte del Fosso di Romiceto, peraltro ignorando il tratto già allora attribuito al Fosso del Molino (v. mappa precedente), mentre compare il Fosso delle Grigiole, oggi di Ponte Camera.

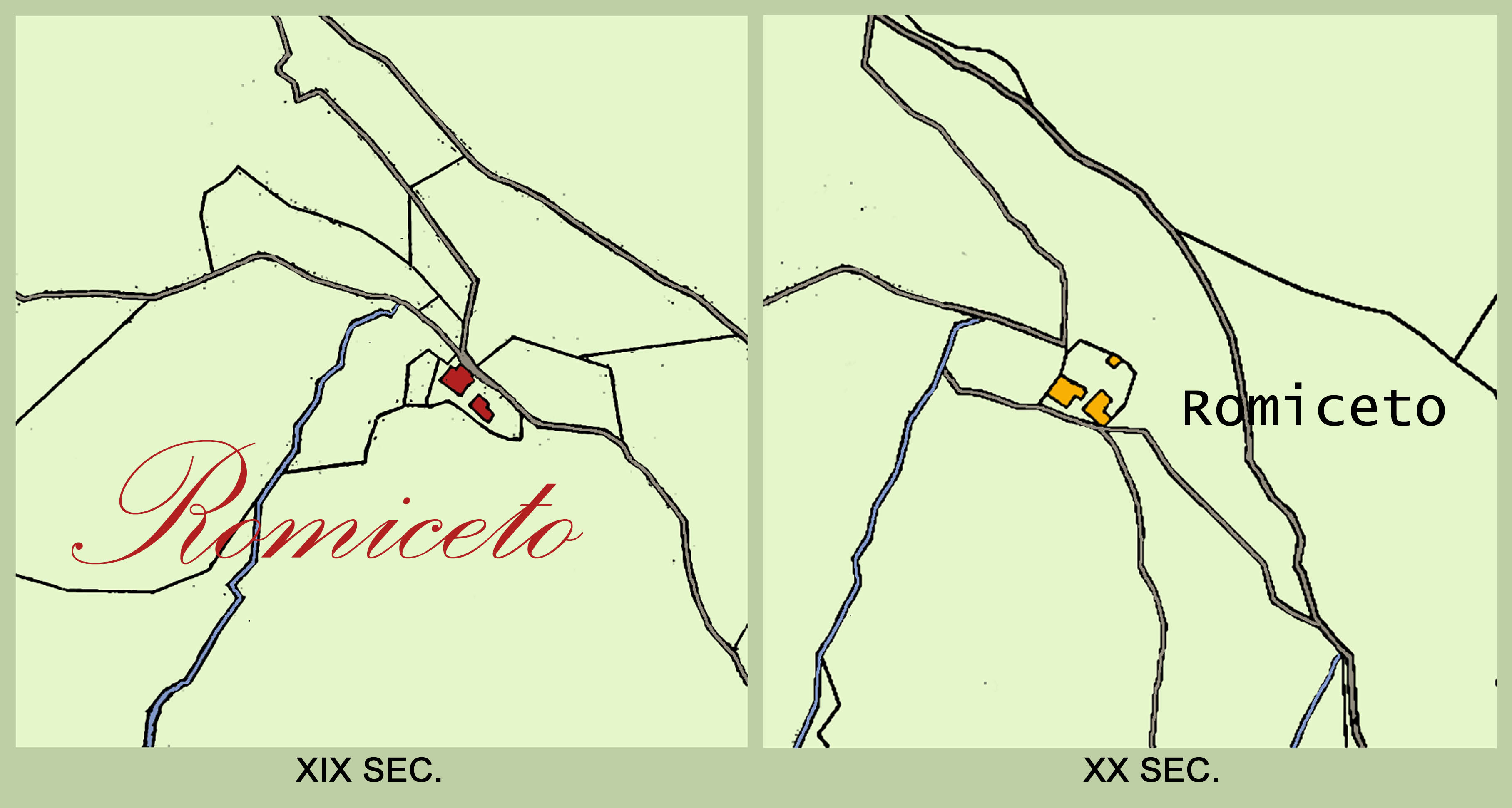

00e5 - Confronto schematico tra catasto antico e moderno da cui si rilevano le modifiche planimetriche e alla viabilità intercorse nel secolo frapposto.

00f1/00f12 – I dintorni di Podere Romiceto con i prati-pascoli ancora utilizzati e tranquillamente coabitati, ma … ognuno per conto suo (27/06/12 – 3/07/14 - 8/07/20).

00f13/00f19 – La casa colonica, ancora in uso; in ultimo, si nota la porzione di fabbricato che contiene il forno (27/06/12 – 3/07/14 - 8/07/20).

00g1 - Schema tipologico delle piante e della sezione del fabbricato con differenziazione in base alle principali fasi di accrescimento e indicazione della destinazione d’uso dei locali (v. testo).

00h1 – Collage di elaborazioni pittoriche tipo olio da fotografie del Piano Strutturale Comunale (PSC) del 2004 (cit.) dove risultano ancora sussistenti le strutture residue dell’antico fienile, oggi demolito; si vede anche l’interno del locale ad uso forno.