La Giogana

Testo di Bruno Roba (10/10/2017 – Agg. 8/11/2025) - Passo della Calla: WGS84 43° 51’ 36” N / 11° 44’ 39” E - Poggio Scali: WGS84 43° 50’ 41” N / 11° 47’ 18” E – Prato alla Penna: WGS84 43° 48’ 46” N / 11° 49’ 49” E – Presso tutti i popoli del mondo le montagne erano considerate i luoghi delle divinità, così era anche per l’Appennino e il significato del suo nome riporta alle antiche religioni preromane e politeiste della penisola adoratrici del Dio Penn (Pennina, secondo Catone), profondamente connesse con la natura e la ciclicità delle stagioni. Le radici linguistiche del toponimo probabilmente sono celtiche o liguri, per l’appartenenza alle lingue di quei popoli dei termini 'pen(n)' o 'ben'. La radice indoeuropea pen / pend, che ha il significato sia di 'montagna' o 'cima' sia di 'essere appeso' o 'essere in pendenza', rifletterebbe la natura scoscesa della catena montuosa, caratterizzata da cime e pendii. Inizialmente, il nome potrebbe aver indicato solo l'Appennino settentrionale, per poi estendersi a tutta la catena montuosa. In latino classico: Appenninus, in romagnolo: Epinẽ’.

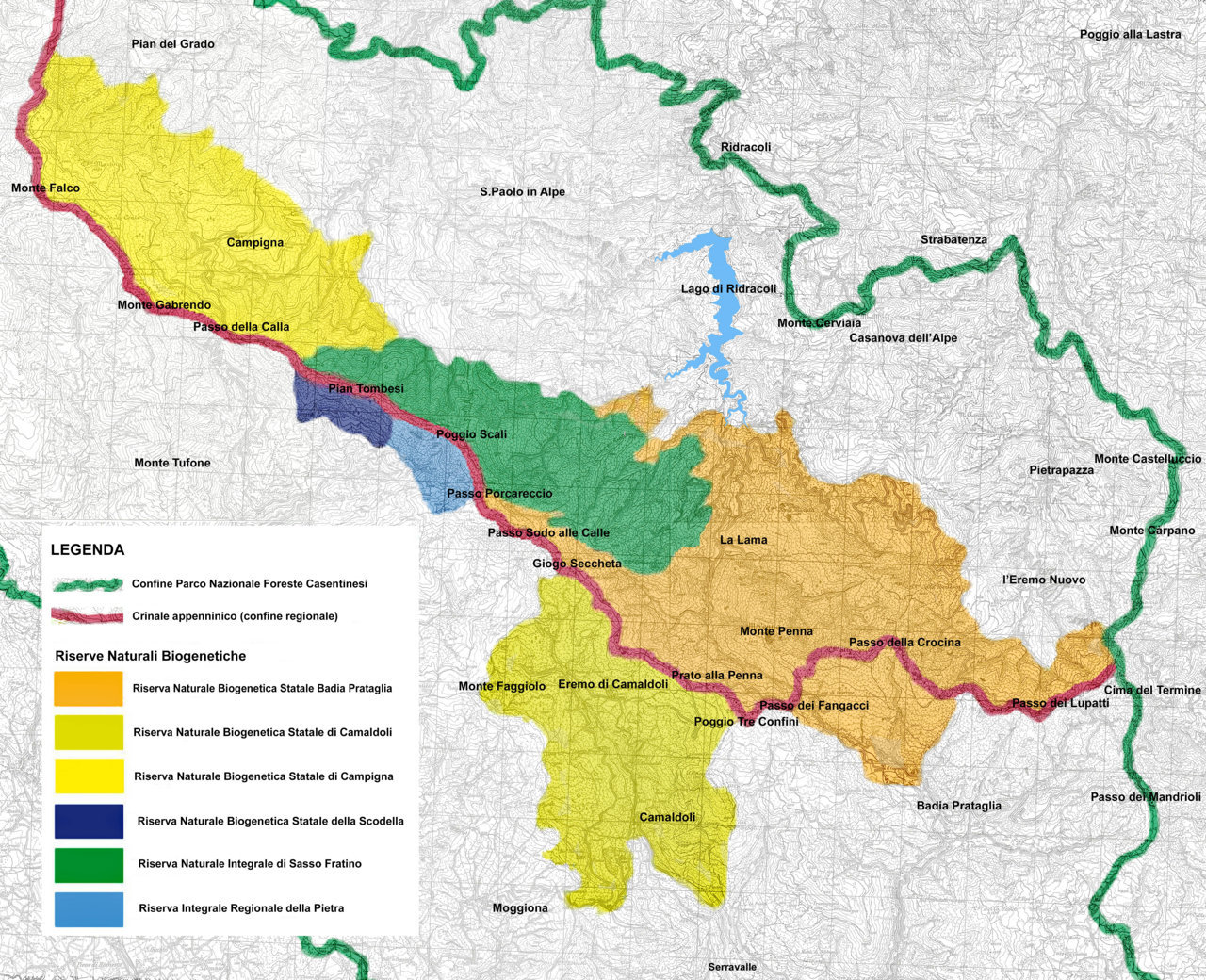

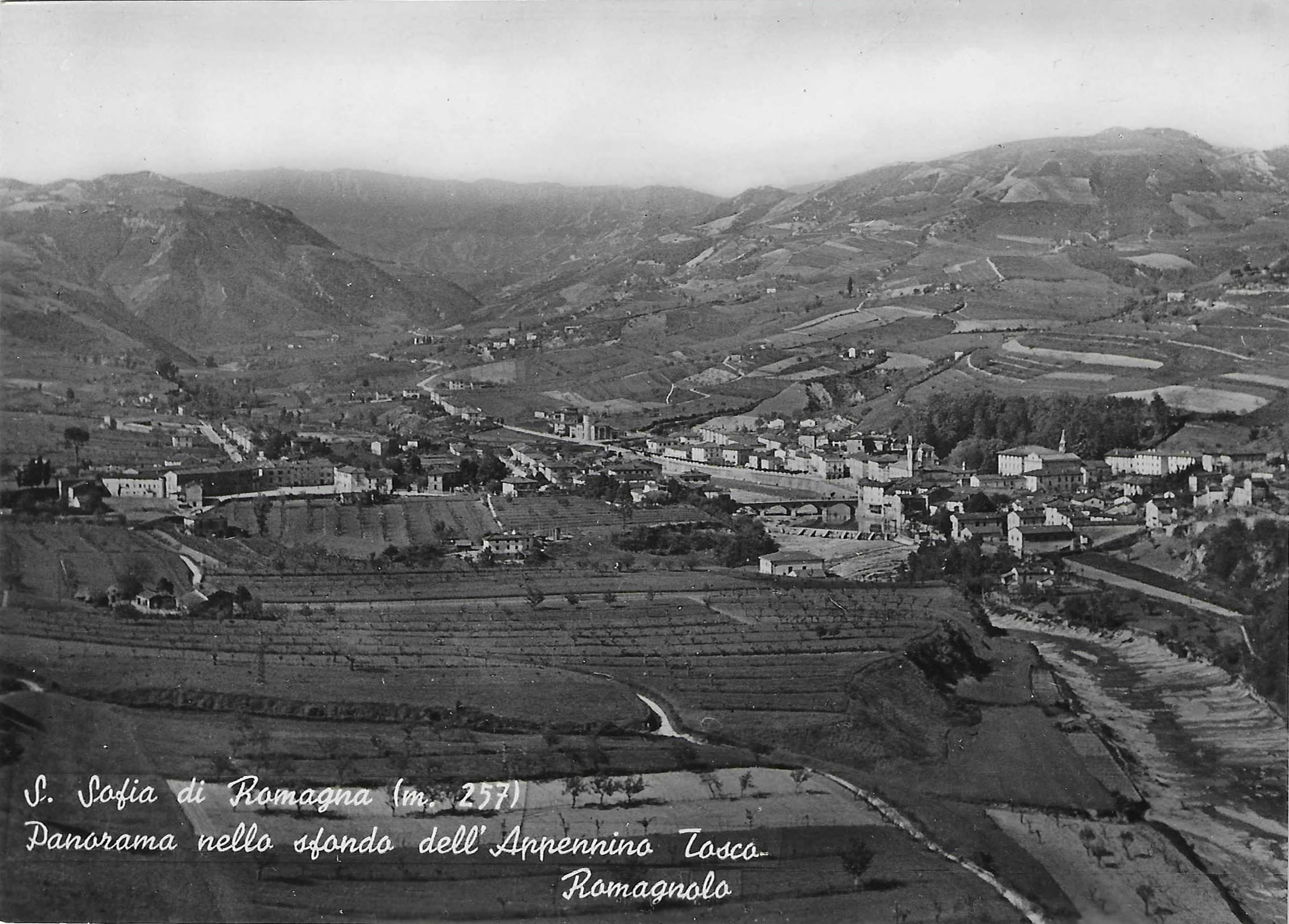

Nel contesto del sistema montano del versante emiliano-romagnolo dell’Appennino Settentrionale, la testata dell’Alta Valle del Fiume Bidente nel complesso dei suoi rami di origine (delle Celle, di Campigna, di Ridràcoli, di Pietrapazza/Strabatenza), assieme a quella delle vallate collaterali, occupa una posizione nord-orientale, in prossimità di una piega di crinale adiacente al Monte Fumaiolo. È parte del sistema orografico dei «[…] tanti contrafforti, i quali, staccandosi dall’Apennino, vanno paralleli a finire nei piani della Romagna Pontificia, solcati da altrettanti fiumi e torrenti, molti dei quali scaricano le acque direttamente nell’Adriatico.» (G. Mini, 1901, 1978, p.2, cit.) riguardo al quale già il Repetti aveva precisato che: «Tutta quella porzione della sinistra costa dell’Appennino che acquapende nelle Valli del Savio, del Bidente, del Rabbi, del Montone, del Tramazzo, del Marzeno, del Lamone, del Senio e del Santerno, appellasi ROMAGNA GRANDUCALE […]» (E. Repetti, 1841, p. 809, cit.). Se l’appellativo Romagna di questo territorio risale ai tempi della donazione di epoca carolingia allo Stato della Chiesa, la parte poi incorporata alla Repubblica di Firenze divenne dalla fine del Quattrocento fino al 1923 prima Romagna Fiorentina poi Romagna Toscana.

GEOLOGIA

Ancora nel XIX secolo si riteneva che: «[…] quel vasto tratto di terreno sollevato, che attualmente comprende la Romagna Toscana, fosse in antico un largo seno di mare […]. Volendo ora assegnare una ragione al sollevamento […] questa è giuoco forza riconoscerla in una di quelle, che più volte obbligarono la crosta consolidata del globo a corrugarsi, e farsi ineguale. – L’Alta Romagna ha in passato grandemente patito per la violenza dei terremoti. […] tutto prova a mio senso, che nelle secrete viscere di questa porzione di terreno vi ardesse in passato, come tutt’ora vi arda, un fuoco, che energicamente dilatandone le materie racchiusevi, e liquefatte distraesse, slogasse gli strati petrosi, depositi tranquilli del mare antico, sollevasse, rendesse verticali, e spezzasse i più ribelli, lasciando ricader sopra sé stessi, e ripiegarsi a zig zag i più cedevoli, e per tal modo si creasse un gran vano ove meglio potesser bollire, e gonfiarsi in seguito quelle da lui fuse materie.» (L. Fabbroni, 1854, 1978, pp. 11-13, cit.). Se risale al 1590 la prima ipotesi del cartografo olandese A. Ortelius sullo spostamento e allontanamento reciproco dei continenti, dopo varie formulazioni occorre attendere il 1912 per l’introduzione della teoria della deriva dei continenti da parte di A. Wegener, ovvero che i continenti in passato fossero tutti uniti in un unico blocco e che, nel corso dei milioni di anni, con il movimento interno della Terra, si siano pian piano allontanati. La grande quantità di dati geofisici sulla morfologia e composizione dei fondali oceanici ottenuti nella prima metà del XX secolo e le scoperte scientifiche tra gli Anni ’50 e ’70 del secolo scorso hanno permesso alla scienza moderna di individuare il modello di dinamica della Terra, sviluppando e consolidando la teoria della tettonica delle placche, o a zolle, secondo cui la litosfera (crosta terrestre) è suddivisa in circa venti frammenti definiti placche, che si muovono in varie direzioni almeno da 3,5 miliardi di anni. Le Alpi e gli Appennini sono stati generati dallo scontro tra la placca Africana e la placca Euroasiatica, prima separate dalla diramazione di un vasto oceano (Tetide) apertosi a partire dal Giurassico medio (180 milioni di anni BP, Before Present, anni dal presente, inteso per convenzione il 1950). I sedimenti depositati in questa diramazione oceanica (Oceano Ligure) nel Cretaceo superiore (circa 95 milioni di anni BP) vennero coinvolti nei movimenti di avvicinamento di Europa e Africa fino all’Eocene medio (circa 45 milioni di anni BP) e la progressiva compressione provocò intense deformazioni facendo assumere alle rocce argillose, più duttili, l’assetto fortemente caotico che le contraddistingue, mentre i calcari marnosi hanno in parte mantenuto l’originario ordine stratigrafico. Nelle successive Epoche geologiche proseguì una contemporanea attività di sedimentazione e orogenesi della catena paleo-appenninica sotto il livello del mare con processi di rotazione iniziati 35-30 milioni di anni BP e sollevamento 14-10 milioni di anni BP, con sovrapposizione di masse rocciose nei punti di contatto tra placche. Durante questa fase, tra 8 e 2 milioni di anni BP, la crosta terrestre continentale ha subito anche un assottigliamento che spiega altresì l’origine di un’importante attività vulcanica. A partire dall’Oligocene superiore (circa 26 milioni di anni BP) iniziò il riempimento, con sedimenti erosi dai paleo-Appennini e dalle Alpi, di una profonda depressione sottomarina, detta avanfossa, che fronteggiava l’embrione di catena paleo-appenninica settentrionale emersa. La sedimentazione avvenne soprattutto grazie a veloci flussi sottomarini, detti correnti di torbida, composti da sabbie, ciottoli, limo e argilla ad alta densità che prima si depositano poi vengono rimossi velocemente sui fondali marini. C. Migliorini nel 1943 per primo illustrò con chiarezza il modello geologico delle Torbiditi, prodotto dal processo di trasporto dei sedimenti della piattaforma continentale a grandi distanze e della loro risedimentazione in un ambiente marino profondo. Il progressivo riempimento dell’avanfossa e i processi di corrugamento e sollevamento determinarono la formazione, tra Miocene inferiore e Miocene medio (18-10 milioni di anni BP), di una nuova porzione di catena appenninica corrispondente all’incirca all’attuale dorsale romagnolo-umbro-marchigiana e di una nuova avanfossa, con ripetizione dello stesso fenomeno evolutivo. La Formazione Marnoso-Arenacea oggi nota è costituita dal riempimento dell’avanfossa più recente, l’Arenaria del M.Falterona è costituita dal riempimento dell’avanfossa più antica, quando «[…] le stratificazioni inferiori si sedimentarono in epoca di ancora forti movimenti tettonici collegati al corrugamento appenninico, per cui continuano ad ospitare potenti banchi di arenaria che infatti affiorano sugli alti versanti fino al crinale Termini-monte Falco al contatto con le due formazioni arenacee toscane (con le quali fanno graduale passaggio)» (M. Sorelli, L. Rombai, Il territorio. Lineamenti di geografia fisica e umana, in: G.L. Corradi - a cura di, 1992, pp. 23-24, cit.). Tra il Miocene medio e il Pliocene inferiore (8-4 milioni di anni BP) masse rocciose sono avanzate fino all’attuale margine appenninico-padano per poi essere quasi completamente asportate dall’erosione nelle ultime centinaia di migliaia di anni, lasciando lembi “relitti” salvaguardati dallo smantellamento erosivo; infatti, se gli strati torbiditici derivanti da questi processi e dominanti nei due versanti del crinale tra Mugello, Casentino e Romagna appenninica, sono generalmente costituiti da un’alternanza di arenaria per lo più sabbiosa e grossolana e marne argillose e finissime, non mancano affioramenti risalenti alle fasi più antiche di questo tratto appenninico. Per il parziale sovrascorrimento dell’unità Cervarola-Falterona e della Falda Toscana sulla Marnoso-Arenacea, un banco geologico risalente all’Eocene (50-27 milioni di anni BP), la Linea di Monte Falco, affiora infatti sul versante romagnolo del Monte Falco, tra Il Poggione (a quota 1217) e Prato Bertone, e continua ad estendersi riaffiorando sotto il crinale tra i Passi del Porcareccio (è evidente presso la Fonte a quota 1384) e dei Fangacci. Fino al Pliocene il territorio della provincia e della Romagna rimase allo stato di vasto penepiano (quasi piano) inclinato da SO a NE appena ondulato e inciso solo dagli alvei dei principali fiumi attuali, ma ancora senza le notevoli deviazioni che saranno prodotte dalle ultime fasi orogenetiche del Quaternario da cui è conseguita la definitiva morfologia della catena appenninica attuale e le vallate del Casentino e del Mugello, tra cui le alluvioni terrazzate dovute ai depositi alluvionali della prima parte del Quaternario, ovvero del Pleistocene medio e superiore (800.000-10.000 anni BP), che caratterizzano i fondovalle della Romagna, determinando ripiani posti a decine o centinaia di metri più in alto degli alvei fluviali. Nel tardo Pliocene e nel Quaternario un intenso processo erosivo ha inoltre interessato l’Appennino romagnolo; riguardo ad esso P. Zangheri scrive: «[…] cercai di calcolare (basandomi sullo spessore della coltre alluvionale padana) […] e trovai che non poteva considerarsi inferiore al valore medio di circa 650 metri (sulla superficie occupata dalla montagna e dalla collina) […] calcolato in un millimetro annuo circa, si ottiene come quoziente il periodo di 650.000 anni, […] corrispondente […] con buona approssimazione, alla durata del Quaternario, cioè di quel periodo geologico nel quale qui si è avuto per cause diverse […] il più potente effetto erosivo. Anzi è pensabile che l’erosione abbia superato le cifre esposte […]. Si tratta di erosione imponente che ha prodotto la colmata (dello spessore medio di un chilometro e mezzo) che costituisce l’attuale pianura, mentre un altro forte quantitativo di tale prodotto di erosione trasportato dai corsi d’acqua è finito e finisce nel fondo dell’Adriatico.» (P. Zangheri, 1961, rist.anast. 1989, p. 40, cit.). In particolare, le erosioni, unitamente ai fenomeni collegati alle oscillazioni glaciali, comportarono la formazione dei terrazzi orografici (antichi piani fluviali) a partire dal Periodo interglaciale Mindel-Riss, 350-300.000 anni BP fino a poche migliaia di anni fa. «L’importanza dei terrazzi è notevole a livello antropico, in un territorio geologicamente e tettonicamente “giovane” dove la morfologia dominante offre pendici scoscese e terreni instabili, anche per colpa dell’uomo, e quindi difficili condizioni ambientali. È sui terrazzi del Mindel-Riss che si trovano ubicati numerosi dei più antichi nuclei abitati alpestri, come Poggio alla Lastra, Strabatenza, Castel dell’Alpe, Pian del Grado-Celle, Biserno, Sasso ecc., oppure i più recenti insediamenti sparsi legati alla diffusione della mezzadria in montagna nel corso del’Ottocento-Novecento – e significativamente segnalati dal toponimo iniziante con “pian” […]» (M. Sorelli, L. Rombai, Il territorio. Lineamenti di geografia fisica e umana, in: G.L. Corradi - a cura di, 1992, p. 28, cit.).

Dal Pleistocene, oltre al sollevamento regolare dell’Appennino, si accentuarono fino alla seconda fase del Quaternario, ovvero l’Olocene (11.700 anni BP, connotato dalla scoperta dell'agricoltura e dallo sviluppo storico della civiltà umana fino ai tempi odierni – N.B.: è in corso il dibattito scientifico se ritenere concluso l’Olocene con il XX secolo e considerare il nuovo millennio come inizio dell’Antropocene, ovvero l'era dell'uomo che impatta enormemente sull'ecosistema terrestre), processi tettonici di sollevamento degli strati e di corrugamento che hanno generato un sistema di pieghe che si susseguono quasi parallele dal Tirreno all’Adriatico, caratterizzando la provincia e la Romagna ed attenuandosi progressivamente ma senza esaurirsi del tutto, come testimoniano gli eventi tellurici recenti. Il profilarsi delle pieghe assieme all’ultimo sollevamento delle terre ed il ritiro definitivo del mare anche a N di Cesena conferirà gradualmente al territorio provinciale e romagnolo l’assetto attuale, con aumento delle pendenze e restrizione degli alvei fluviali, dando origine alle grandi incurvature dei fiumi e dei contrafforti che li dividono. L’assetto orografico principale orientato SO-NE e le rotazioni terminali testimoniano della genesi di queste montagne evidentemente sottoposte più a valle da un movimento tettonico esercitato da SE mentre le spinte considerate principali provenivano da SO. Cinque pieghe interessano la Toscana e la sesta, ovvero il primo inarcamento degli strati sedimentari romagnoli, interessa il Casentino e l’Appennino dal Monte Falterona fino all’Alpe della Luna e oltre. La piega successiva segue le linea S.Benedetto in Alpe-M.Gemelli-M.Guffone-Piano d’Arcai-Berleta-Biserno-M.Frullo-S.Piero-M.dell’Incisa. Altre si susseguono. Questi ondulazioni, costituite da un succedersi di anticlinali (ripiegamenti convessi) e sinclinali (ripiegamenti concavi), si profilarono in senso trasversale rispetto allo sviluppo delle valli principali sostanzialmente ormai tracciate, così da sbarrare il deflusso delle acque, con formazione di bacini e conseguenti depositi alluvionali oltre che di meandri fluviali, che comunque non riuscirono a modificare la direzione dei fiumi ormai impostata, secondo un fenomeno detto della sovraimposizione. I fenomeni erosivi hanno poi comportato l’asportazione delle sommità (cerniere) delle anticlinali come è stato individuato p.es. alla base di Poggio Scali presso Ciriegiolino, fra Ridràcoli e Biserno e fra Biserno ed Isola. La costituzione geologica a pieghe parallele a volte ha lasciato qualche traccia visibile superficiale non ancora compromessa dall’erosione in corrispondenza dei rialzamenti dei nodi montani (che emergono con formazione di picchi a volte piramidali nello sviluppo digradante dei contrafforti verso la pianura) quando si incrociano con le linee degli anticlinali, quali sono p.es. i Monti Ritoio, Guffone e Castelluccio lungo la suddetta linea da S.Benedetto in Alpe, dove peraltro si evidenzia un notevole parallelismo nel ripetersi di tali rialzamenti tra i contrafforti adiacenti del tratto casentinese-romagnolo. Tali coincidenze sono significative tettonicamente, così come gli incroci tra i rialzamenti e gli avvallamenti delle linee di sinclinale sono significativi quali assestamenti delle rocce a seguito di ribaltamenti di sommità delle pieghe.

OROGRAFIA

Probabilmente all’interno di uno dei primordiali avvallamenti sopra descritti potrebbe essersi originato l’assetto orografico dell’Appennino tosco-romagnolo e quindi attinente all’Alta Valle del Fiume Bidente, quale parte del sistema montano accennato da Mini nella citazione sopra riportata, laddove la catena appenninica presenta evidenti inflessioni alle quali si accompagna un vario orientamento delle diramazioni montuose che si staccano ad oriente dividendo i sistemi vallivi, con una regolarità morfologica che conferma quanto siano geologicamente recenti, a differenza dei territori circostanti, specie toscani, dove le catene montane sono disposte nelle più varie direzioni con datazioni di rocce che possono risalire fino a 300 milioni di anni BP, ricadendo pertanto nel Paleozoico.

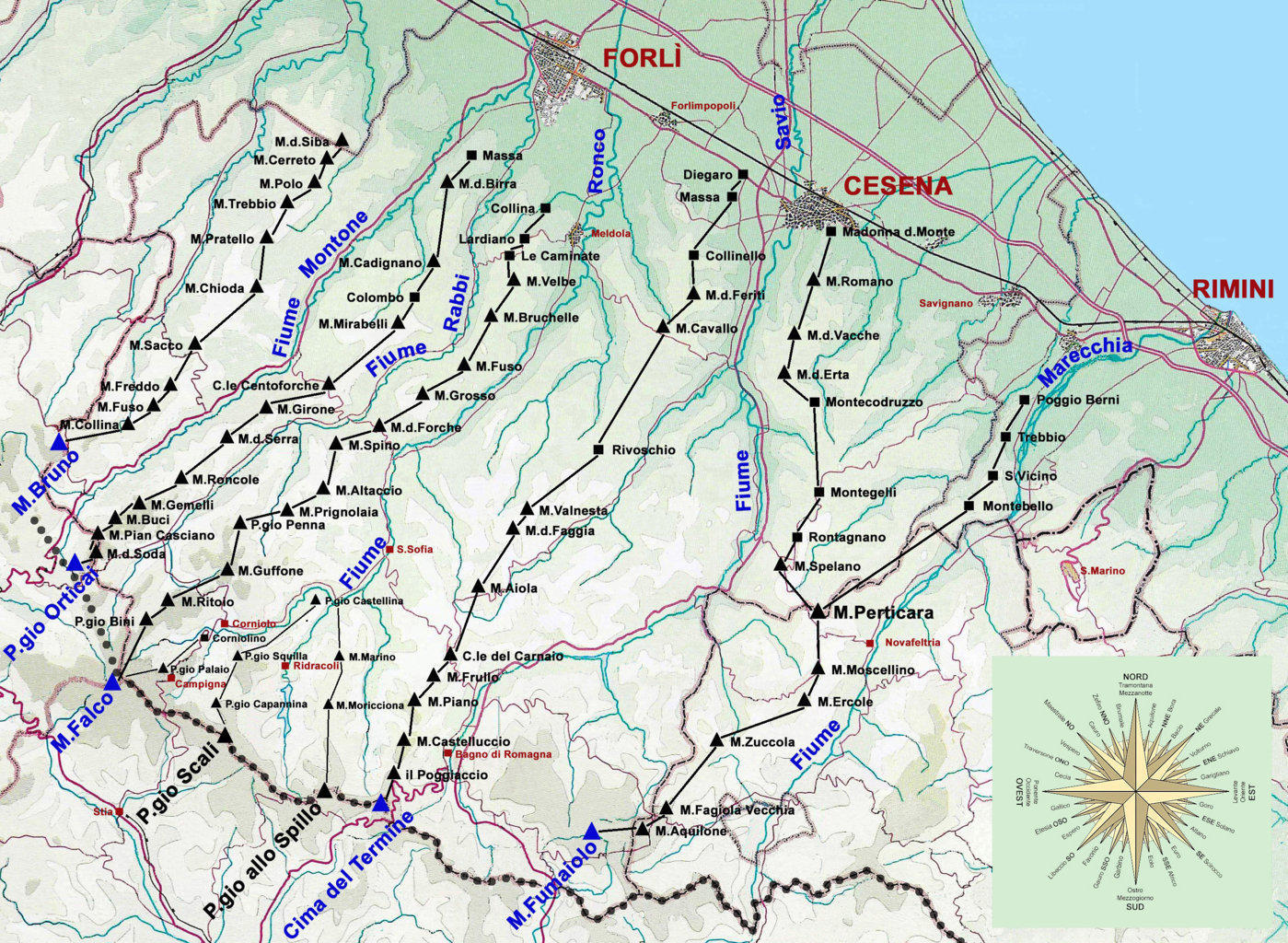

Schematizzando, la linea del crinale appenninico ai due estremi del tratto tosco-romagnolo, in coincidenza del Passo della Futa e del Passo di Viamaggio, presenta due nette inflessioni dove si modifica la direzione di sviluppo dello Spartiacque rispetto ai tratti precedente e successivo. Anche i contrafforti che da esso si distaccano proiettandosi verso l’area padana presentano un diverso orientamento a seconda del rispettivo tratto di origine: «[…] il crinale appenninico della nostra Provincia (e della Romagna) ha la direzione pressoché esatta da NO a SE […] hanno […] orientamento, quasi esatto, N 45° E, i contrafforti (e quindi le valli interposte) del territorio della Provincia di Forlì e del resto della Romagna. […] tale direzione non continua uniforme fino a raggiungere le ultime propaggini dei contrafforti stessi verso la pianura, e cambia invece alla distanza di 25-35 chilometri dalla dorsale, per piegare verso la direzione N 25° E […] passando progressivamente a N […]» (P. Zangheri, 1961, rist.anast. 1989, pp. 9, 59 cit.). Queste serie di rupi dai profili spesso frastagliati per la velocità del disfacimento roccioso che si snodano come un bastione naturale tra le valli denominate contrafforti terminano nella parte più bassa con uno o più sproni mentre le loro zone apicali fungenti da spartiacque sono dette crinali, termine che comunemente viene esteso allo stesso rilievo cui appartengono. Nei documenti storici per indicare i crinali, specie se costituenti elementi morfologici evidenti del territorio era spesso utilizzato il termine radium, raggio, forse in quanto netti e lineari (come quelli solari), allorquando erano parte di un itinerario (che consentiva collegamenti più diretti e rapidi tra luoghi altrimenti raggiungibili tramite lunghi tragitti) e/o costituenti confine di un’area. Per rilevanza o consuetudine a volte il termine diviene esso stesso toponimo o ne fa parte (Il Raggio, Raggio del Finocchio, Maestà del Raggio, Raggio alle Secche, Raggio dei Picchi, Raggio Grosso, Raggio Lungo, Raggio Mozzo, Fosso del Raggio, Raggio di Sopra, etc.).

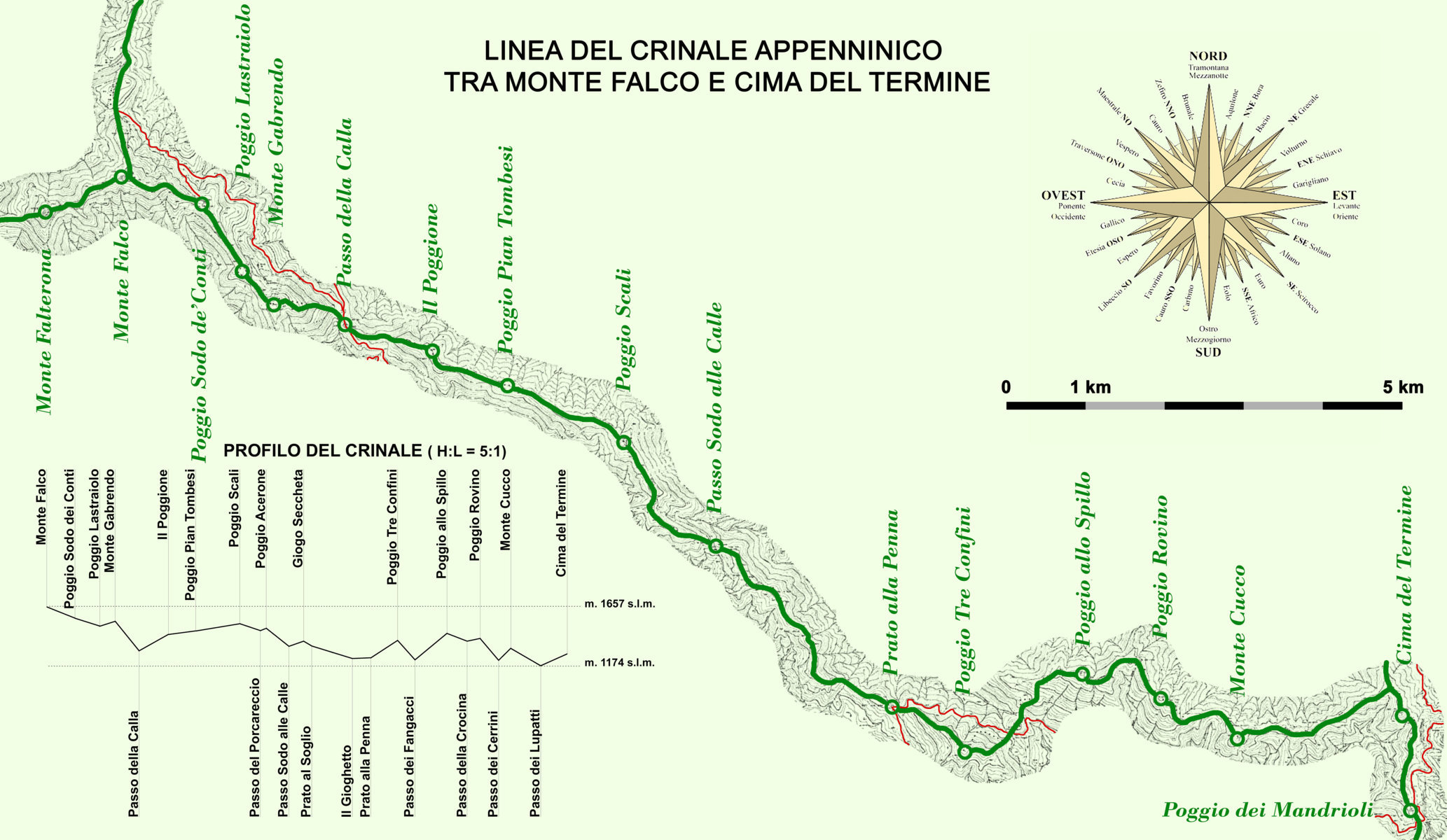

All’interno dell’assetto orografico descritto il complesso montano inerente all’Alta Valle del Fiume Bidente è costituito dal tratto compreso tra il Monte Falterona e il Passo dei Mandrioli e dalla sequenza di ramificazioni primarie strutturate a pettine che da esso si distaccano prolungandosi secondo linee continuate e parallele verso Forlì e Cesena, fino a raggiungere uno sviluppo di 50-55 km. La testata è delimitata da due contrafforti principali che hanno origine, a NO, «[…] dal gruppo del M. Falterona e precisamente dalle pendici di Piancancelli […]» (P. Zangheri, 1961, rist.anast. 1989, p. 14, cit.) e, a SE, da Cima del Termine così sviluppandosi per circa 18 km; in tale ambito si staccano due contrafforti secondari e una ramificazione di dorsali e controcrinali di minore sviluppo ma non inferiore importanza delimitanti le singole vallecole del bacino idrografico.

Il contrafforte principale NO, presa origine dal gruppo del Monte Falterona tramite le pendici di Pian Cancelli, prosegue per il promontorio tondeggiante di Pian delle Fontanelle e precipita con la Costa Poggio Corsoio. Tende quindi a stabilizzarsi intorno a Poggio Bini per poi manifestare una piega a oriente con il Monte Ritoio, già ricordato per l’interesse come nodo montano, ed un sollevamento di cresta fino al Monte Guffone comprendendo il Monte dell’Avòrgnolo. Riprende poi l’andamento principale verso Forlì e termina presso la chiesa di Collina sopra Grisignano dopo circa 47 km, non prima di avere evidenziato un’ulteriore sequenza di rilievi (il Monte della Fratta, i Poggi Penna e Montironi, i Monti Prignolaia, Altaccio, Spino, delle Forche, Martellino, Grosso, Fuso, Brucchelle e Velbe, i Colli delle Caminate e di Lardiano).

Il contrafforte principale SE si stacca da Cima del Termine, presso il Passo dei Mandrioli, diretto verso Cesena. Subito precipita tramite le Rivolte di Bagno fino al Poggiaccio proseguendo più regolare con l’alternanza dei modesti rialzamenti dei Monti Carpano e Castelluccio e la sella di Macchia del Cacio fino al Monte Piano (che offre una panoramica completa dello Spartiacque). Prosegue con il Monte Frullo, il Passo e Colle del Carnaio, i Monti Aiola, Calbano, della Faggia, Valnesta, Altello, Navacchio, gli attraversamenti di S. Stefano, Rivoschio e S. Matteo cui seguono i Monti Cavallo, della Rovere o dei Feriti, i Colli di Collinello, Madonna di Cerbiano e di Bracciano, infine raggiunge Casa Tomba, Massa e Monticino «[…] per finire sulla via Emilia presso Diegaro.» (P. Zangheri, 1961, rist.anast. 1989, p. 16, cit.) dopo circa 49 km.

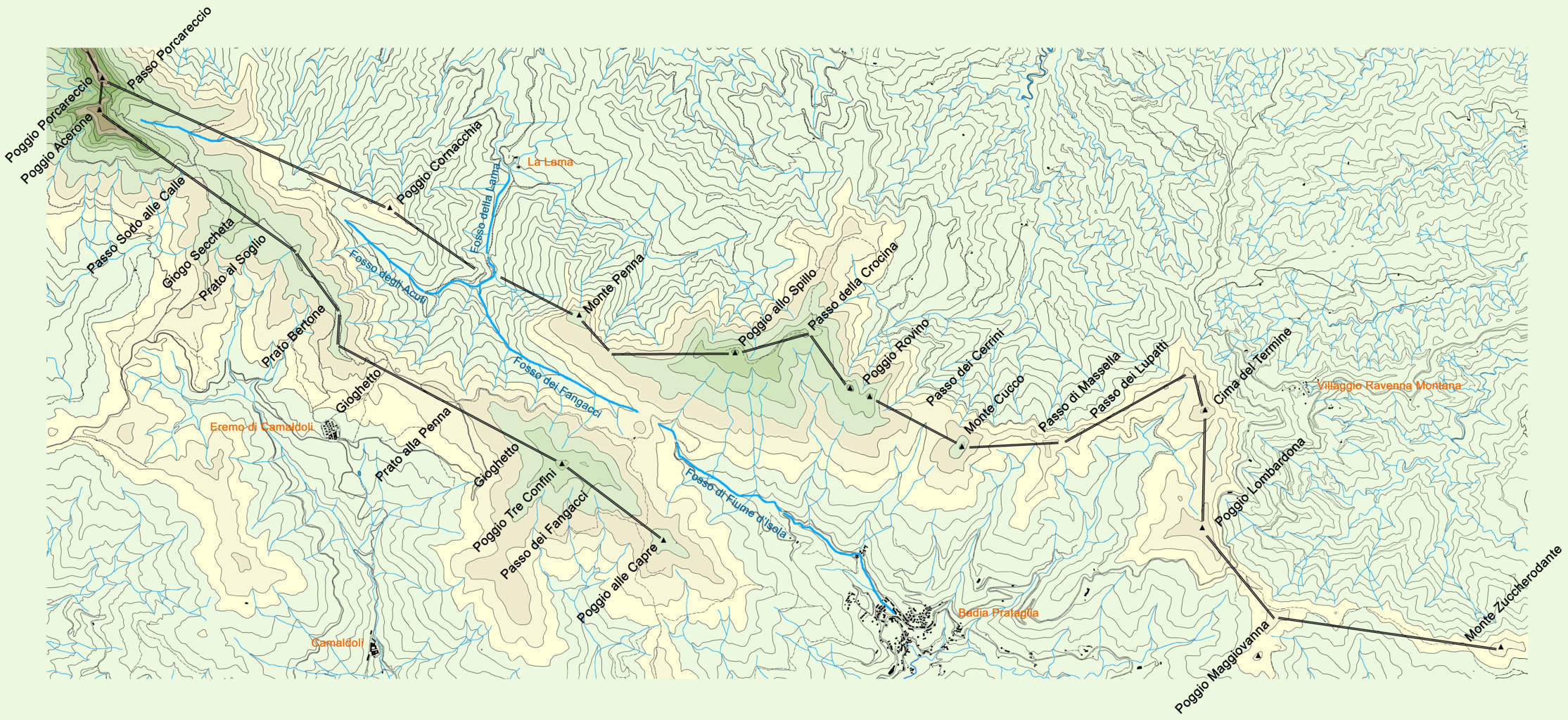

Tra dette ramificazioni orografiche primarie si interpongono due ramificazioni secondarie. Il contrafforte secondario NO si distacca da Poggio Scali e precipita ripidissimo disegnando la sella “a corda molle” di Pian del Pero, serpeggiante evidenzia una sequenza di rilievi (i Poggi della Serra e Capannina, il Monte Grosso, l’Altopiano di S.Paolo in Alpe, Poggio Squilla, Ronco dei Preti, Poggio Collina e Poggio Castellina) fino a digradare presso Isola dopo circa 14 km. Il contrafforte secondario SE si distacca da Poggio allo Spillo, scende a Poggio della Bertesca, risale a Croce di Romiceto, evidenzia i Monti Moricciona, La Rocca, Marino, Pezzoli e Poggio Busca, già Croce La Lastra e il Monte Carnovaletto per concludersi con il Raggio delle Rondini presso Capaccio a valle di Isola dopo circa 15 km.

Questi contrafforti racchiudono le valli dove scorrono le 4 ramificazioni altomontane del Fiume Ronco, detto Bidente da Isola a Meldola, e Bidente di Corniolo da Corniolo a Isola. Tra i primi tratti dei contrafforti NO principale e secondario scorrono il Bidente delle Celle e il Bidente di Campigna (nelle descrizioni spesso ignorati nelle loro specificità e considerati ramificazioni anonime del Bidente di Corniolo) a loro volta separati dal contrafforte terziario che in fase di distacco è collegato dalla sella di Pian dei Fangacci alla morfologia piramidale di Poggio Martino ed al Monte Falco. A Poggio Martino fa seguito la geometrica sequenza di creste di altri quattro rilievi, detti (alcuni secondo l’antico oronimo) Poggio di Zaccagnino, Poggio di Mezzo, Poggio del Palaio e Poggio delle Secchete, oggi Poggio Palaio, che si sviluppa divaricandosi dallo Spartiacque Appenninico secondo un evidente fenomeno tettonico. Con la Costa Poggio dei Ronchi la cresta precipita fino alla sella dei Tre Faggi, riprende la risalita come crinale di Corniolino fino a innalzarsi con il Monte della Maestà per poi scemare terminando presso Lago dopo circa 8 km. Tra i due contrafforti secondari scorre il Bidente di Ridràcoli e tra il contrafforte secondario SE e il primo tratto del contrafforte principale SE scorre il Bidente di Pietrapazza-Strabatenza.

Il tratto di Spartiacque pertinente all’ambito descritto corre su altitudini tra le più elevate dell’Appennino forlivese, minime poco inferiori ai m. 1300 e massime fino ai m. 1500-1650, con abbassamenti in corrispondenza dei valichi e rialzamenti in coincidenza con i nodi montani da cui si distaccano le diramazioni montuose. L’inclinazione degli strati, immersi a SO, spiega la ripidità dei versanti esposti a settentrione della Bastionata di Campigna-Mandrioli, dove le pendenze, mediamente pari al 35%, raggiungono acclività del 70-100%, dando alla montagna il noto aspetto di imponenza e invalicabilità, con pareti evidenzianti la stratigrafia “a reggipoggio” modellata dall’erosione e la formazione di canaloni fortemente accidentati, con distacco detritico e lacerazioni della copertura forestale. A tale asprezza morfologica si contrappone la generale morbidità del crinale dovuta alla lentezza dell’alterazione delle bancate arenacee, la cui superficie coincide, appunto, con quella della stratificazione.

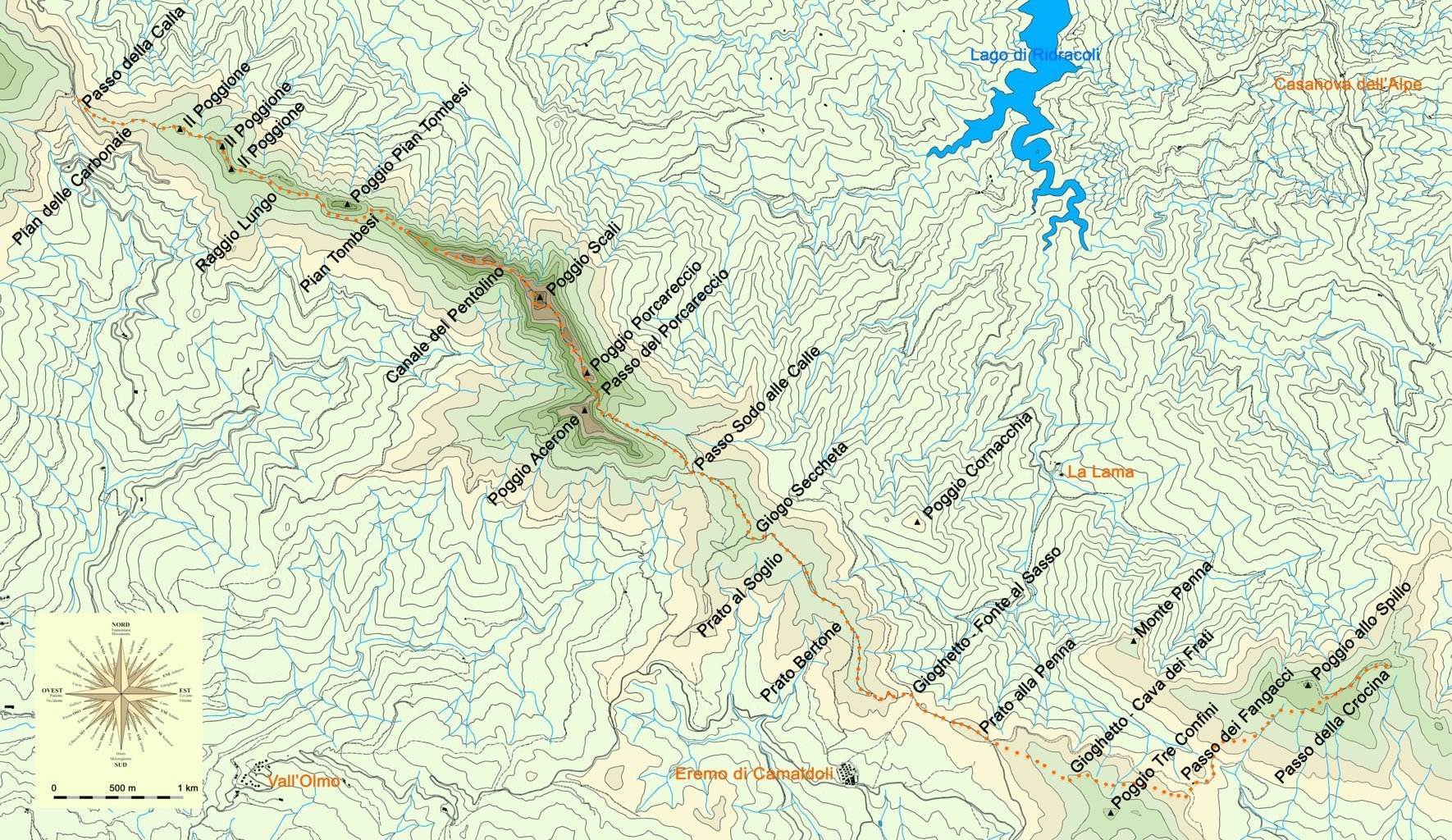

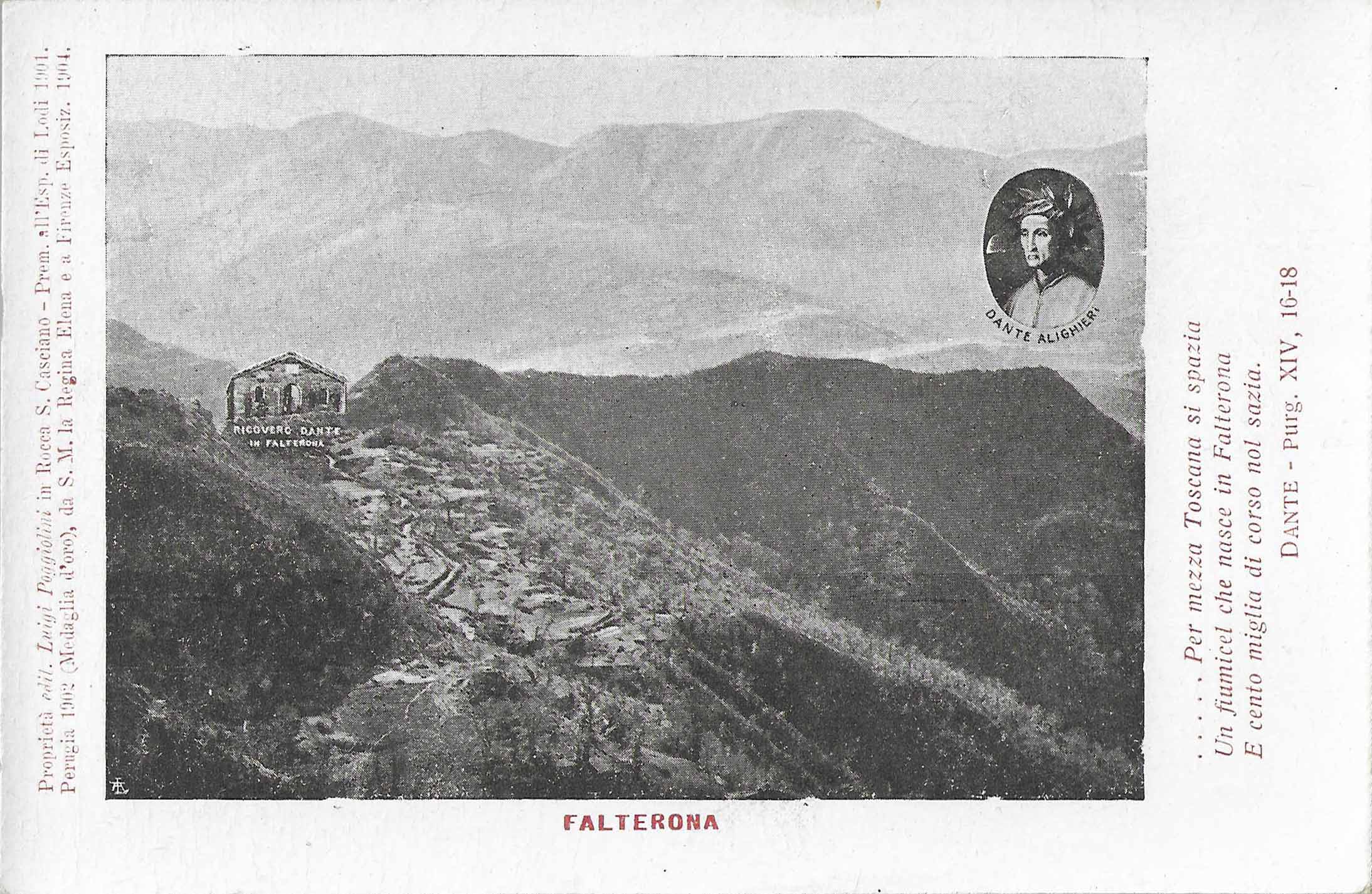

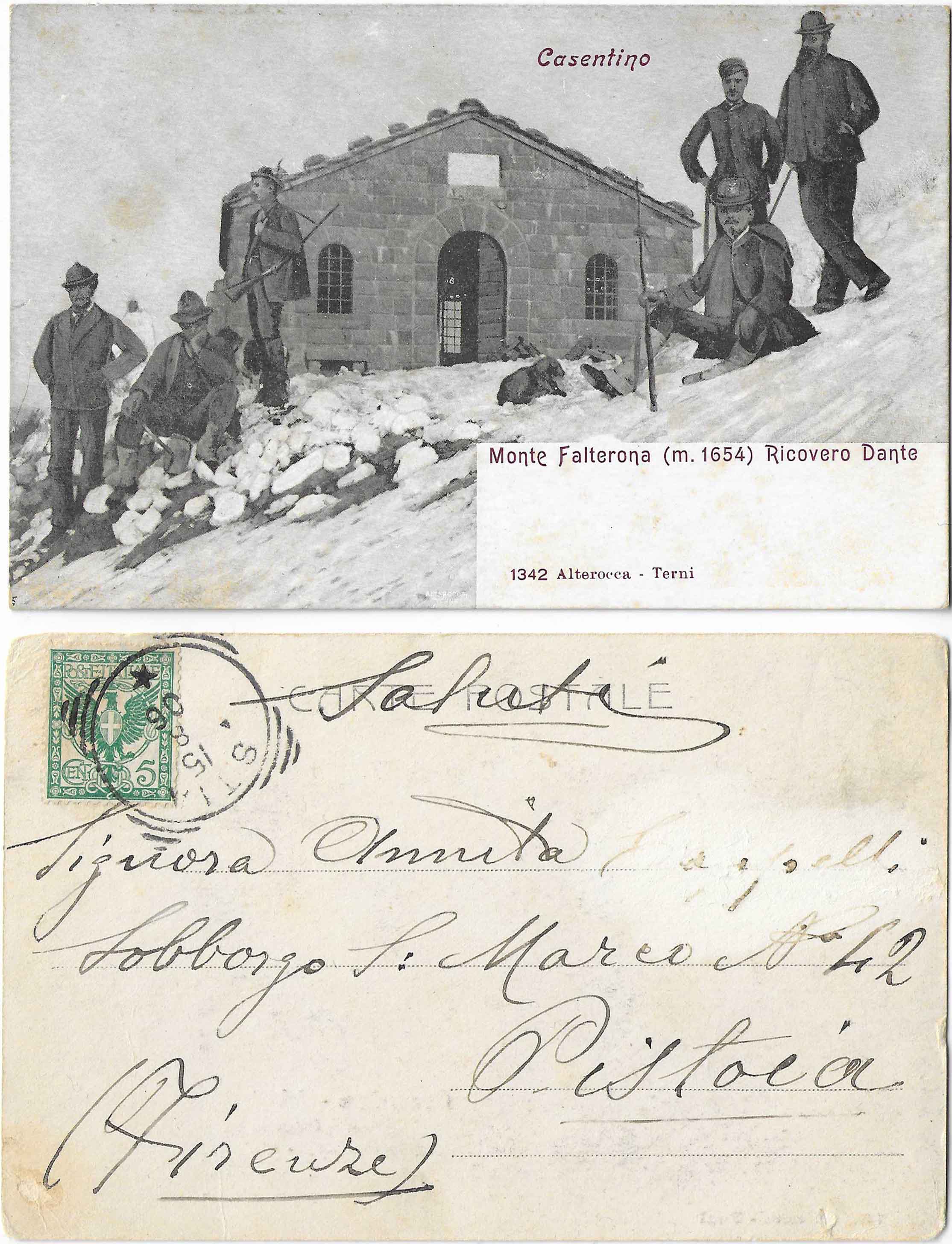

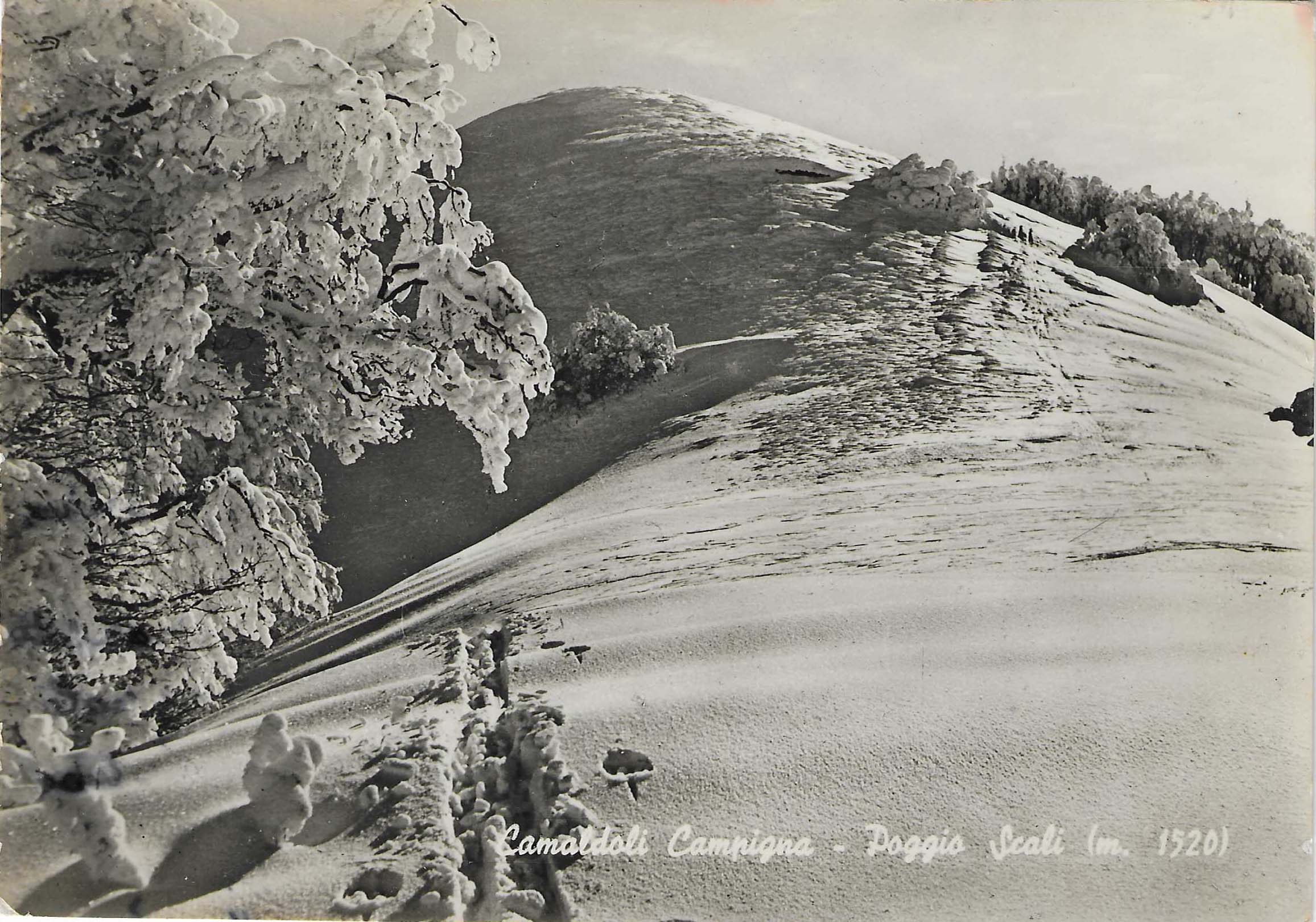

Il primo e principale rilevo di questo tratto dello Spartiacque o giogo appenninico è costituito dal gruppo del Monte Falterona (m 1653,5), con il Monte Falco (m 1657,4) posto sulla linea del crinale tosco-romagnolo che, limitatamente alla testata delle valli bidentine, si prolunga a N anche quale stacco del contrafforte principale NO evidenziando Poggio Piancancelli (m 1576,7) e Pian delle Fontanelle (m 1524,4), tagliato a O dalle Balze delle Rondinaie. Dal Monte Falco verso SE emergono lievi dal crinale Poggio Sodo dei Conti (m 1573,6 // +1,104 km LDA = in linea d’aria) e Poggio Lastraiolo (m 1490 // +0,985 km LDA), con i prati della Burraia, mentre l’innalzamento del Monte Gabrendo (m 1538,2 // +0,640 km LDA) prelude alla prima importante sella valicata dal Passo della Calla (m 1295,7 // +0,946 km LDA). Dal passo inizia il tratto centrale dello Spartiacque e il crinale si innalza velocemente fino al poggio detto Il Poggione (m 1432 // +1,190 km LDA) dove inizia un lungo tratto in gran parte in penepiano, anticamente detto Raggio Lungo, fino a Poggio Pian Tombesi (m 1463 // +1,070 km LDA). Una nuova e decisa risalita prelude alla seconda maggiore vetta del tratto, Poggio Scali (m 1521,2 // +1,743 km LDA) a cui segue la netta discesa fino alla sella del Passo Sodo alle Calle (m 1334,3 // +1,784 km LDA), oltre il quale il crinale mostra modeste variazioni di quota nel lungo sviluppo fino al passo di Prato alla Penna (m 1250 // +3,130 km LDA), dove termina la parte centrale dello Spartiacque che, dopo un veloce rialzamento fino a Poggio Tre Confini (m 1395,2 // +1,070 km LDA), sviluppa il suo ultimo e articolato tratto bidentino, infatti subisce una serie di disallineamenti, selle e rialzamenti costituiti da Poggio allo Spillo (m 1448,8 // +1,823 km LDA), Poggio Rovino (m 1393,4 // +1,065 km LDA) e Monte Cucco (m 1330,9 // +1,100 km LDA), per terminare con la rotazione a 90° di Cima del Termine (m 1277 // +2,160 km LDA), che di fatto costituisce asse di allineamento N/S tra il contrafforte principale SE e la prosecuzione verso i Poggi Lombardona o dei Mandrioli e Magiovanna e contro rotazione con ripresa dell'orientamento principale NO-SE. In particolare, da Poggio Porcareccio ha inizio quella serie di biforcazioni di crinale che si accompagnano a disallineamenti dello Spartiacque terminanti dopo il complesso di Cima del Termine, già Terminone, per cui solo oltre l’incisione del Passo dei Mandrioli riprende l’orientamento principale NO/SE da Monte Zuccherodante verso Poggio Tre Vescovi. Osservando lo sviluppo appenninico complessivo di quest’area si nota infatti che, mentre lo Spartiacque da Poggio Porcareccio si sviluppa perfettamente allineato fin oltre Poggio Tre Confini, proseguendo fino a Poggio alle Capre (da cui una dorsale punta su Badia Prataglia), il piano inclinato in contropendenza della Posticcia di Matteino riconnette il Porcareccio allo slittamento di una serie di creste e rilievi, tra cui Poggio Cornacchia, Monte Penna e altri picchi minori. Questo scostamento si sviluppa in sostanziale allineamento con il tratto di Spartiacque compreso tra Poggio allo Spillo e Cima del Termine, il quale slitta mediamente sul NE però evidenziando le ampie pieghe iniziali e finali a cui corrispondono il Passo della Crocina e il Terminone. A seguito di tale assetto orografico si creano i valloni contrapposti dei Fossi degli Acuti e dei Fangacci che nel convergere verso lo stacco (una profonda sella) tra il Penna e il Cornacchia rinvigoriscono il Fosso della Lama - «[…] origini delle acque […] del Fiume Lama che va in quello di Santa Sofia e prende altre acque sino di là dalla Fonte al Sasso» (F. Mazzuoli, Veduta dell’Appennino e Monti secondari dell’Opera e Camaldoli dalla parte della Casa-Nuova in Romagna, 1788, BNCF, G.F. 164, in: G.L. Corradi, a cura di, 1992, p.50, cit.; N. Graziani, 2001, vol. II, p.875; cit.) - generando inoltre quelle condizioni morfologiche che si riveleranno indispensabili per il transito. I disallineamenti sono forse esito del citato parziale sovrascorrimento dell’unità Cervarola-Falterona e della Falda Toscana sulla Marnoso-Arenacea, comportante l’affioramento della Linea di Monte Falco, tra l’altro tra i Passi del Porcareccio e dei Fangacci. La stessa particolare morfologia del Monte Penna - Geosito di rilevanza locale la cui asimmetria rispecchia l'andamento degli strati, evidenziati nella parete scoscesa per la giacitura a reggipoggio mentre quella retrostante si raccorda alla zona di crinale per la coincidenza del pendio con le superfici di strato - potrebbe essere dovuta a dislocazioni recenti lungo faglie subverticali tali da creare il risalto strutturale rispetto alle aree circostanti. Inoltre, nella valle del Fosso dei Fangacci si nota un Geosito puntuale di rilevanza locale costituito da un affioramento della suddetta Linea di Monte Falco, appartenente alla zona frontale di uno dei sovrascorrimenti principali dell'alto Appennino romagnolo, dove si evidenziano le deformazioni associate al fronte dell'accavallamento, in particolare una piega a ginocchio (anticlinale) con fianco verticalizzato-rovesciato.

CENNI STORICO-MORFOLOGICI

Le indagini archeologiche fanno presumere che questa area appenninica costituisse un’interconnessione tra i popoli italici risultando una visione unitaria sulle strategie insediative e assemblaggi di cultura materiale, per quanto complessi. Il confine fisico della catena montuosa non costituiva ostacolo al passaggio di persone e merci, di conseguenza impedimento al commercio tra versante adriatico e tirrenico. Inoltre, secondo gli studi paleo-ambientali l'area intorno al Monte Falterona era ricca di abeti rossi, faggi e pini silvestri fin dal IX millennio a.C., che davano il legname ideale per l’edilizia o altri sottoprodotti come la pece. L'importanza di quest'area per la presenza della risorsa lignea è testimoniata dalle fonti classiche (Plinio il Vecchio, Plinio il Giovane, Strabone) che dimostrano come l’attività di sfruttamento forestale dal versante casentinese, lignum (combustibile) e materia (legname per le costruzioni), fosse presente nel periodo romano almeno dalla tarda età repubblicana, ma poche ed interessanti tracce risalgono fino all'epoca pre-romana, tanto da far ipotizzare che lo sfruttamento forestale fosse iniziato già dal IV secolo a.C. «Il fatto che i frati di Camaldoli e di Vallombrosa abbiano dovuto avviare una lunga opera di rimboschimento del territorio casentinese a partire dall’XI secolo, potrebbe essere un forte indizio dell’intensivo taglio di legname avvenuto in epoca romana. A mio parere alcuni abitati posti in altura […], alle pendici della Falterona, potrebbero essere stati costruiti proprio per lo sfruttamento dei boschi montani.» (C.M. Dominici, L’archeologia casentinese d’epoca romana. Uno studio topografico, in: Giornale di Bordo di storia letteratura e arte, Serie III, n. 36/37, 2014, p.17, cit.).

La più antica descrizione dell’Appennino risale al 145-140 a.C. ed è contenuta nelle Historiae in cui Polibio individua la catena appenninica tosco-romagnola come spartiacque culturale e politico tra le terre popolate dai Galli e l’Italia romana: «[…] questa pianura appare nel complesso triangolare. E il vertice di questo disegno lo forma l'incontro delle Alpi e delle montagne chiamate Appennini, a non molta distanza dal Mar di Sardegna sopra Marsiglia. Sul lato di questo triangolo rivolto a settentrione corrono le Alpi […] sul lato rivolto a mezzogiorno invece gli Appennini per tremilaseicento stadi [ca. 640 km.]. Infine si dispone come base dell'intera figura la linea della costa adriatica […] (1) Abitano l'Appennino, dal suo inizio al di sopra di Massalia e dalla sua intersezione con le Alpi, i Liguri, sia sul versante di esso rivolto verso il mar Tirreno, sia su quello verso la pianura sia lungo la costa fino alla città di Pisa, che è la prima della Tirrenia verso occidente, nell'entroterra, invece, fino al territorio degli Aretini. Di seguito ci sono i Tirreni; e, immediatamente dopo di loro, gli Umbri occupano entrambi i versanti di queste montagne. In seguito l'Apennino, tenendosi ad una distanza di circa cinquecento stadi [ca. 87,5 km - ndr] dal Mar Adriatico, abbandona la pianura piegando a destra, poi, correndo al centro del resto dell'Italia raggiunge il Mar di Sicilia. […] Il fiume Po, reso famoso dai poeti come Eridano, ha le sue sorgenti nelle Alpi, all'incirca presso il vertice della figura geometrica prima ricordata, e cala poi verso la pianura, dirigendo il suo corso verso mezzogiorno. Giunto alle zone pianeggianti, dopo aver piegato con la corrente verso est, le attraversa; si getta nell'Adriatico in due foci. […] È ricco di un volume di acque non inferiore a quello di alcun fiume d’Italia, perché in esso confluiscono da ogni parte, dalle Alpi e dagli Apennini, tutti i corsi d’acqua che discendono alla pianura. La sua corrente è più bella e imponente verso il sorgere della costellazione del Cane [24/28 luglio - ndr], quando cresce in seguito allo scioglimento delle nevi sui monti già ricordati.» (Polibio, Historiae, II, 14-16). Plinio visitò l’area romagnola dedicandole un brano: «Octava regio determinatur Arimino, Pado, Appennino. […] Padus […], omni numero XXX flumina in mare Hadriaticum defert, celeberrima ex iis Appennini latere Iactum, Tanarum, Trebiam Placentinum, Tarum, Inciam, Gabellum, Scultennam, Rhenum […]» (Plinio il Vecchio, Naturalis historia, III, 115, 117, 118) (Trad.: L'ottava regione è delimitata da Rimini, dal Po, dall’Appennino. … Il Po … in tutto porta 30 fiumi nel mare Adriatico, famosi tra questi dalla parte degli Appennini Iatto, Tanaro, Trebbia Piacentino, Taro, Incia, Gabello, Scultenna, Reno). I riferimenti della letteratura geografica antica (oltre ai citati, Strabone e Livio) sono peraltro prevalentemente centrati sull’area costiera rendendo difficoltoso ricostruire la morfologia dell’appennino romagnolo nell’antichità.

Occorre attendere i secoli XIII e XIV, quando Firenze raggiunge uno stato di floridezza tale da indurla alla costruzione di una nuova cattedrale per vedere affidate all’Opera di Santa Maria del Fiore le risorse forestali di quel “dosso d’Italia” che già ai tempi di Dante è l’Appennino, risorse disponibili alla comunità dal 1380 dopo la sottrazione ai conti Guidi. L’organizzazione dell’attività per portar fuori dalla foresta il prezioso e ingombrante materiale arboreo necessitante per la “fabbrica del Duomo” comportò, tra l’altro, la redazione di una corposa documentazione, custodita nell’Archivio dell’Opera e purtroppo in gran parte andata perduta con l’alluvione fiorentina del 1966, che contiene un’abbondante descrizione del crinale appenninico e delle aree di Campigna e Lama. Lo studio archivistico di Gabbrielli e Settesoldi (cit.) effettuato negli anni precedenti alla catastrofe e il saggio di Becattini (cit.) sulla documentazione dell’Archivio, resa disponibile anche tramite link ipertestuali (cit.), consentono comunque una lettura comprensiva del contenuto del materiale perduto con utili approfondimenti. Occorre ricordare che fino alla metà del XV secolo gli introiti derivanti dalle vendite di legname erano pari a meno del 5% delle entrate complessive ma, a partire dalla fine del Quattrocento, divennero sempre più consistenti fino a rappresentare, nel Seicento inoltrato, oltre la metà del totale del bilancio dell’Opera. Dalla donazione fatta dal Comune a favore dell’Opera: «[…] la foresta divenne per la fabbriceria una vera e propria ‘cava’ di materiale, tanto che i documenti parlano di ‘estrazione’ dei tronchi dalla Selva, ponendosi in netto contrasto con le istanze di sostentamento della popolazione locale.» (I. Becattini, 2015, p. 35, cit.).

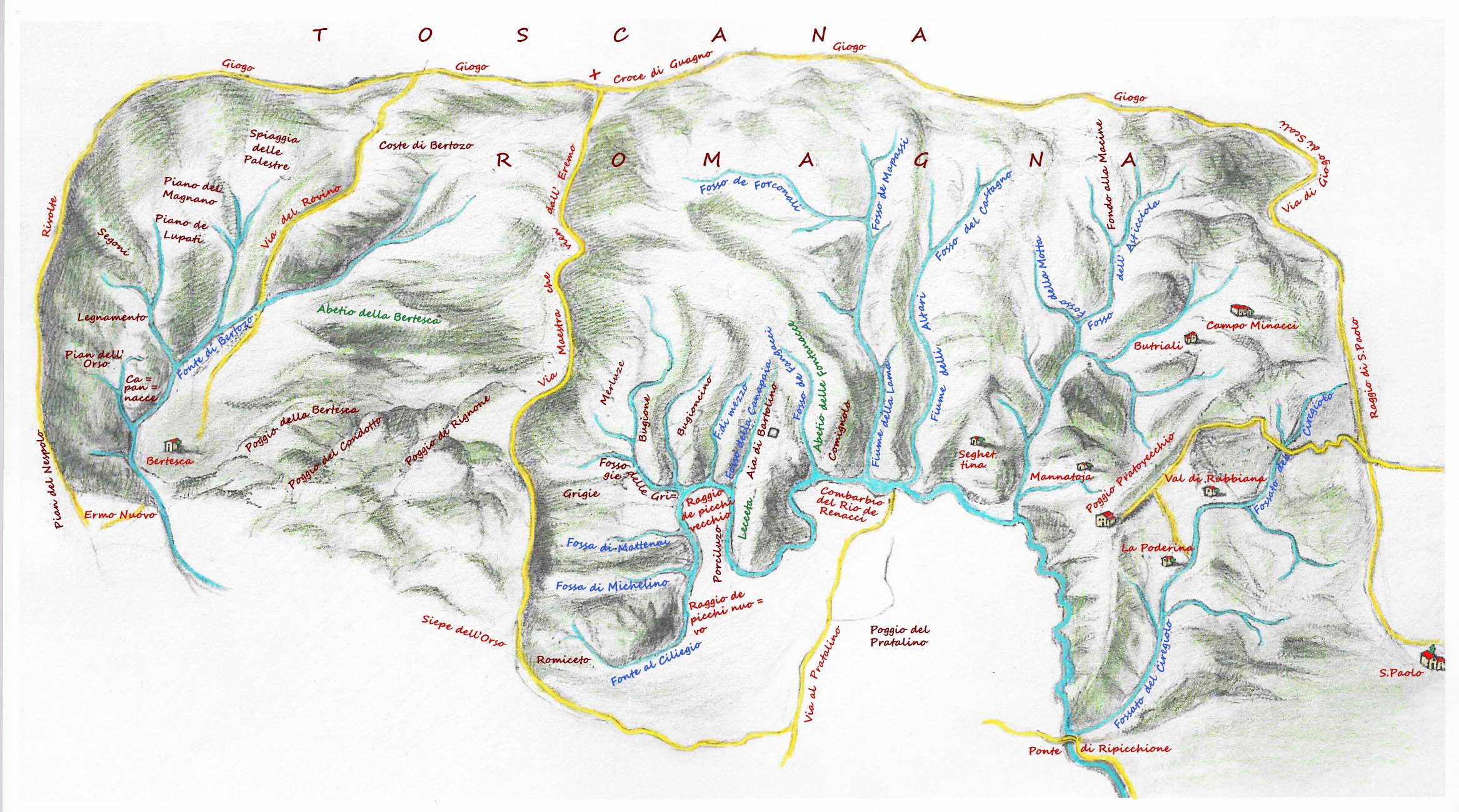

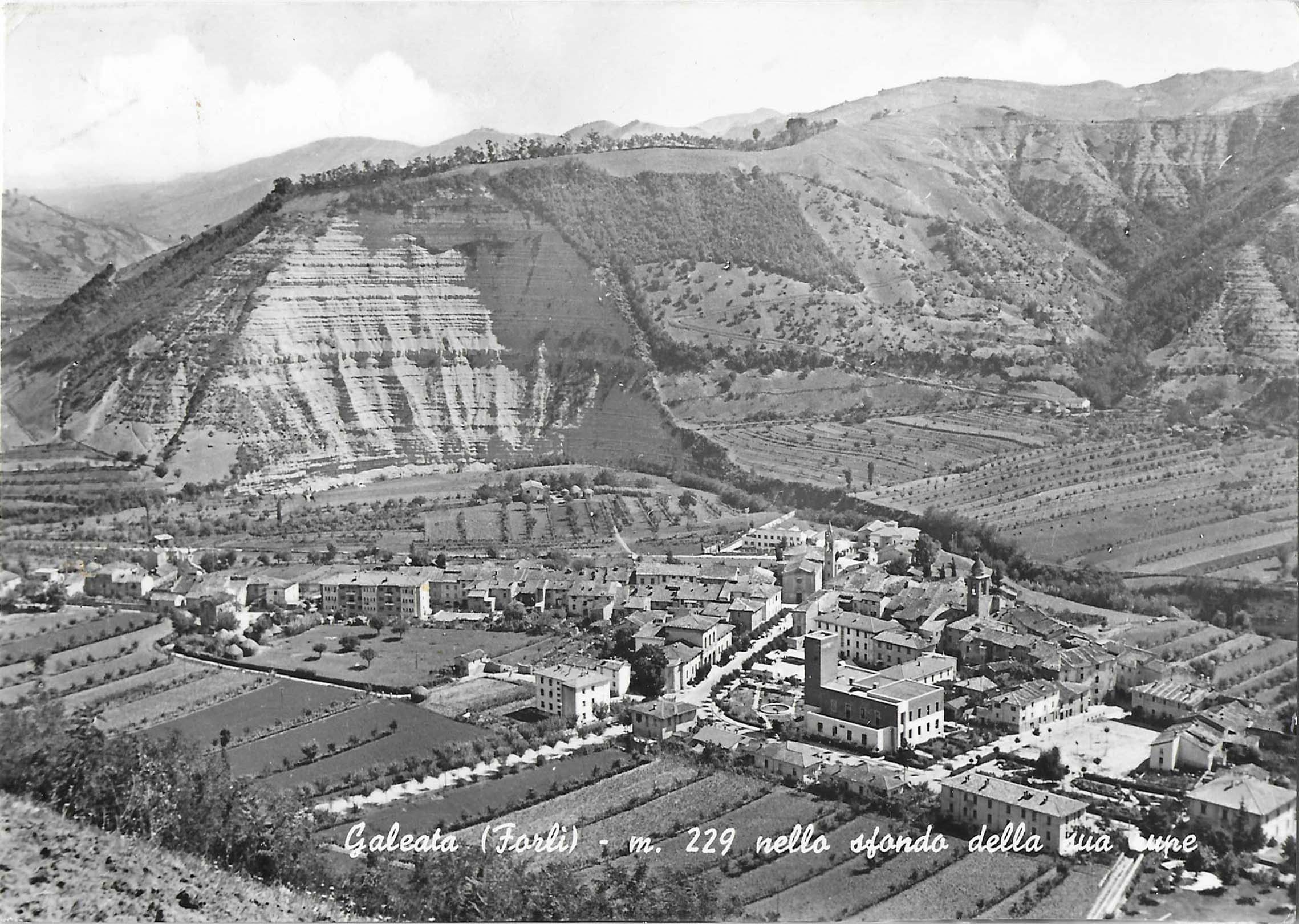

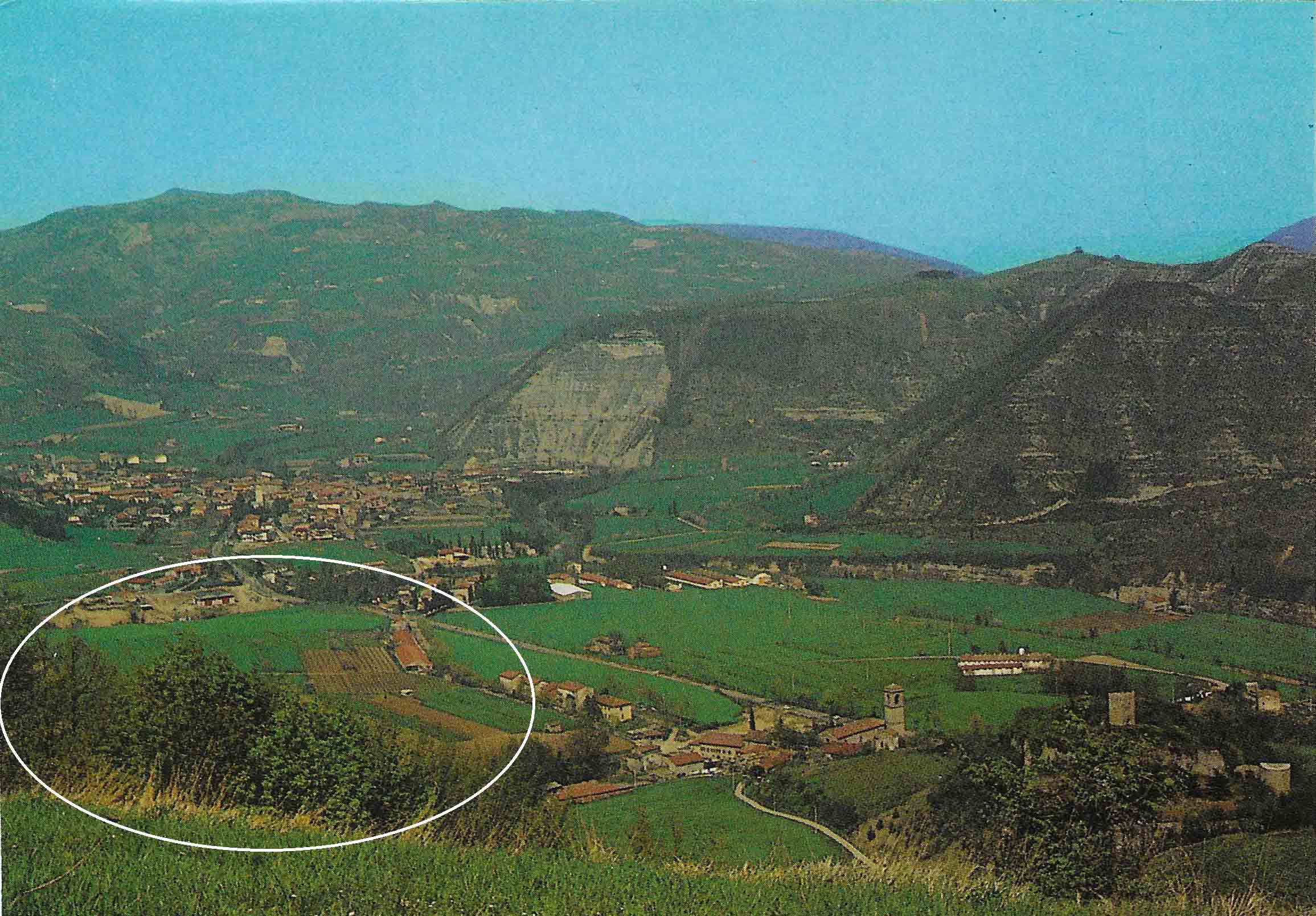

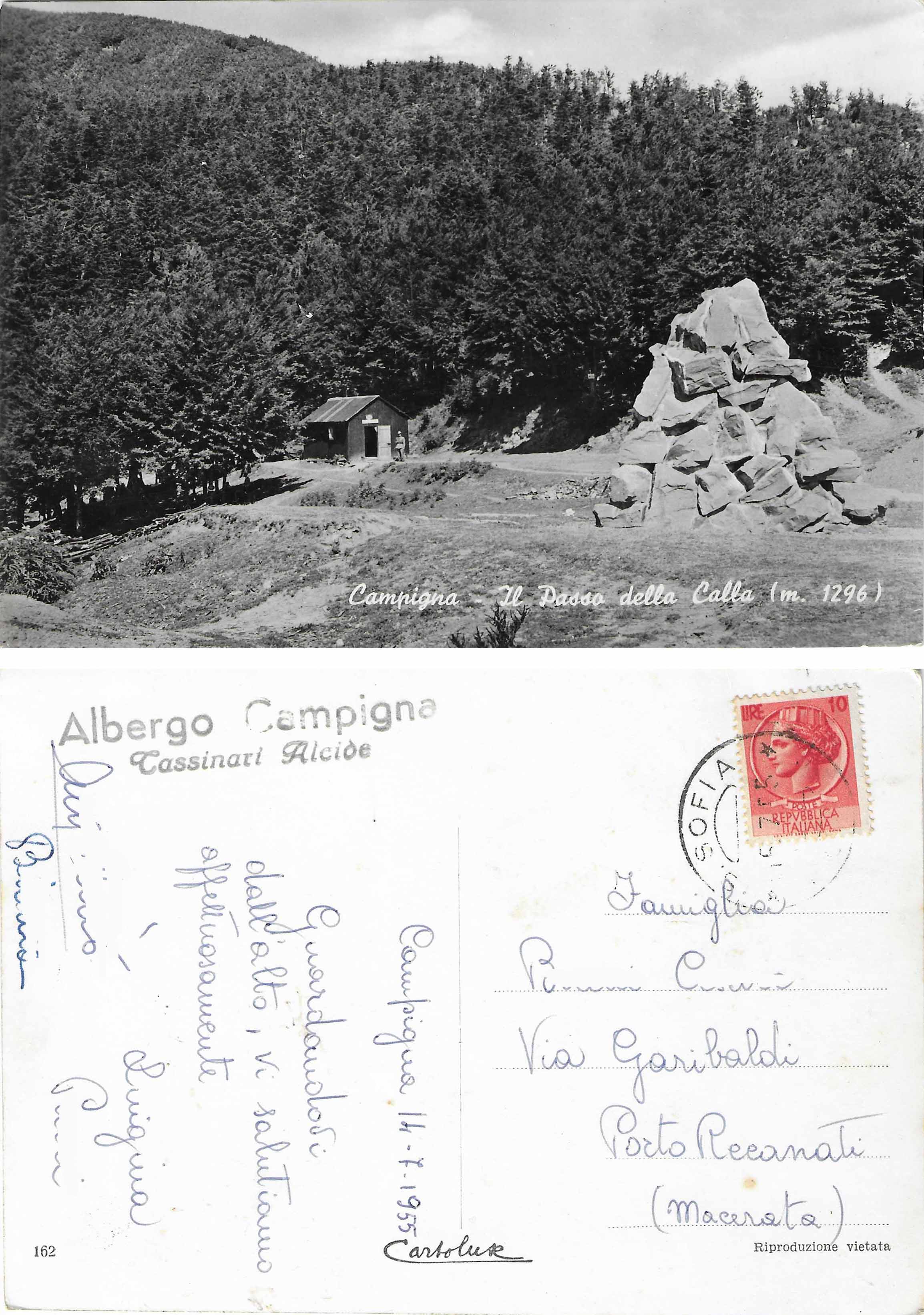

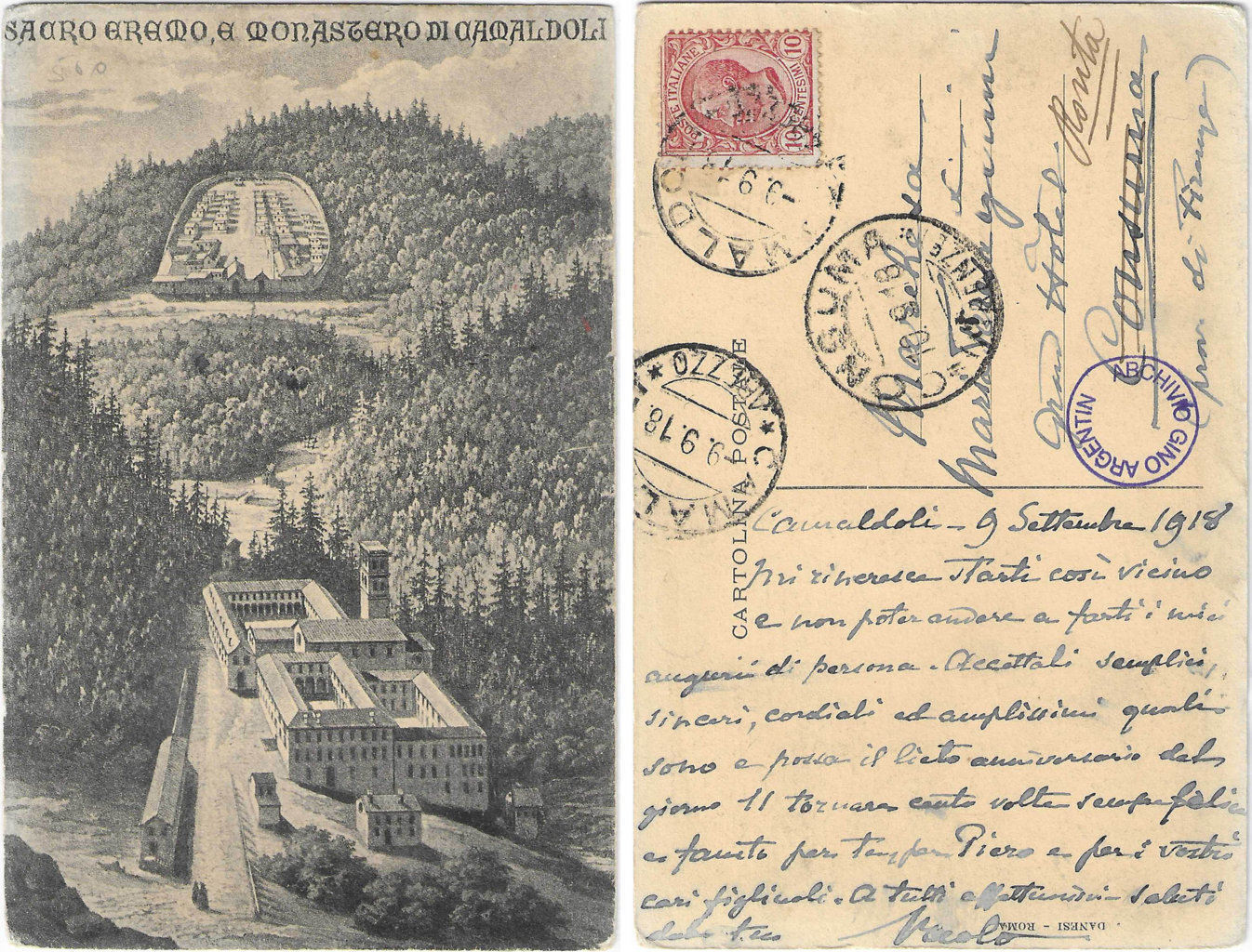

Per avere un primo testo descrittivo di questo territorio appenninico occorre risalire alla donazione del Campo Maldoli del 1012 e interpretarne i confini, limitati al crinale della Giogana a N, al Monte Faggiolo a O, al Monte Cotozzino e alla strada che conduceva in Romagna a Est, alla confluenza dei Fossi di Camaldoli e della Duchessa a S. Dopo la confisca del vasto feudo forestale da parte della Repubblica di Firenze a danno dei conti Guidi, prima l’alpe del Corniolo, la selva del Castagno, poi la selva di Casentino ovvero di Romagna che si chiama la selva di Strabatenzoli e Radiracoli tra il 1380 e il 1442 furono donate all’Opera del Duomo di Firenze in Romagna (il termine contenuto in atti è “assegnato in perpetuo” - A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, pp. 15-16, cit.). «Il vasto territorio ricevuto in dono si estendeva soprattutto nelle valli del Bidente, allora Romagna Toscana, per circa 13.000 ettari. Su questa parte di terreno iniziò ben presto una fitta antropizzazione: dato che la vita dei contadini era molto dura, si cercò di usare la maggior parte dei terreni disponibili per le colture agricole, consumando gran parte del manto forestale con un progressivo innalzamento del limite delle foreste sulle zone con forte pendenza e non adatte alla coltivazione. Si spiega così il progressivo espandersi dei “ronchi” e della messa a coltura dei terreni, che l’Opera in un primo momento cercò di arginare, ma senza risultato a causa della distanza dai centri di amministrazione e della scarsità del personale di sorveglianza. Ciò creò un impoverimento dei suoli che, per chi si affaccia oggi dal Monte Penna, è ben evidente in quei “ronchi” e nella “biancheria” formatasi nel tempo in quei territori dove si è venuto a esporre il sottosuolo agli agenti atmosferici con messa in vista della formazione marnoso-arenacea sottostante.» (M. Ducci, G. Maggi, B. Roba, 2024, p. 37, cit.). Nel 1610 Cosimo II affidò all’Opera la Faggeta Granducale, che il Granduca utilizzava per le necessità militari, ovvero una striscia di bosco adiacente alla linea di crinale che si estendeva fino a Poggio Lastraiolo e ai Monti Gabrendo e Giogarello per mezzo miglio in larghezza e fino a un miglio dal crinale. Da un documento del 1637: «[…] in Casentino vicino alle macchie e boscaglie di detta Opera si trova una macchia o faggeta propria di S.A.S. della quale faggeta per servizio massime dei remi da galera sin dall’anno 1610 dal Serenissimo Granduca Cosimo II fu data la cura e custodia a detta Opera e sua guardie e di nuovo poi nel 1613, per il medesimo rispetto, fu dalla prefata Altezza Serenissima comandato al Signor Soprintendente di detta Opera che la faggeta facesse riguardare massime […]» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, p. 25, cit.). Se già dagli anni 1559 e 1564 la Legge dell’Alpe, fino alla decadenza nel XVII secolo, obbligava con disappunto locale al rispetto della faggeta secondo le suddette distanze dal giogo, fin dal 1619 sorsero controversie con i confinanti Conti di Urbech e le comunità locali non tanto sul riconoscimento dei confini quanto per i nuovi controlli posti in essere da nuovi affidatari: «[…] cercando di proibire alle guardie di detta Opera la cura e custodia di detta parte di faggeta et il referire all’Opera i danni dati in essa, ne occuparono poi e di continuo ne occupano, il possesso nonostante anco che da altri giudici, già deligati in questa causa, ciò fusse loro proibito […]» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, p. 25, cit.). Nel 1785 l’Opera acquistò dall’Ospedale di S. Maria Nuova di Firenze l’Abetina di Poggio Corsoio, rinomata per la particolare dimensione delle sue “antenne” da marina. Nel 1818 e nel 1840, a causa dell’abbandono e malgoverno in cui versavano, le foreste gestite dall’Opera vennero affidate in enfiteusi per 100 anni ai monaci di Camaldoli e nel 1857 Leopoldo II le acquisì a titolo personale unendole alla tenuta di Badia Prataglia, acquistata nel 1846. I rilievi appenninici ricadenti nei territori dell’Opera si trovano citati in occasione della riconfinazione della Bandita di Campigna, con bando del 1645, e della suddivisione amministrativa della foresta, operata nel 1655, in parti da assegnare alle guardie delle selve, alcuni con utilizzo di toponimi in disuso e di difficile identificazione. Il crinale era detto Giogo, o Giogo appennino o Giogana, quindi venivano citati i Poggi Martino, Zaccagnino, di Mezzo, Palaio, delle Secchete (oggi Palaio) e la Calla di Giogo o a Giogo; in documenti successivi si trovano menzionati inoltre la Falterona, Pian delle Fontanelle, Monte Corsoio, le Rivolte di Bagno, estremo limite sud-orientale presso Cima del Termine e il c.d. Poggio di S.Paolo in Alpe. Poggio Scali e Sasso Fratino vengono citati nelle “lettere di taglio” del 1701. La lettura dei confini contenuta nei contratti del 1818 e del 1840 tra l’Opera e i monaci di Camaldoli è infine utile per un ragguaglio toponomastico su rilievi e luoghi principali quali Sodo dei Conti, Giogo di Scali, Giogo Seccheta, Prato al Soglio, Prato Bertone, Prato alla Penna, Gioghetto (presso il Passo dei Fangacci), crine dei Beventi e dei Segoni, Monte Cucco, elencati in ordine verso oriente. Di interesse è la lettura dei verbali conseguenti ai sopraluoghi o “visite” degli “operai” o funzionari dell’Opera, di cui si riportano di seguito alcuni brani. Dalla “visita” del 1605: «Visita fatta questo dì Primo d’Ottobre 1605 […] prima s’è visto e considerato il l.d. la Fonte de Beventi et La Penna; in questi luoghi è necessario far aggirare faggi e stirpare per fare delle posticce d’abeti per essere questi luoghi assai commodi e vicini» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, pp. 224-225, cit.). Dalle relazioni di due “visite” del 1677: «Il giorno di martedì montammo a cavallo assai per tempo e arrivammo alla Stradella dove cominciammo a vedere parte della nostra grandissima selva […] e tirando su arrivammo fino al Prato dei Conti il quale dicono essere il più eminente luogo di quelli Appennini e passando da Monte Corsoio luogo di nostro confino con lo spedale di S. Maria Nuova scesimo abbasso sino alla Chiesa delle Celle nel qual viaggio molto disastroso per li cattivi passi […]. La mattina di giovedì […] arrivati nella Calla di Giogo tirammo per quella Giogana per riconoscere i nostri confini; nel tempo in cui andavamo vedendo le nostre grandissime campagne d’abeti chiamate sotto diversi vocaboli […] salendo dalla Calla a Giogo si proseguì per Giogo al Poggio di Scali dove è la via di Scali che scende a San Paolo in Alpe […] e sempre camminammo per quella strada che da una parte per quanto acqua pende in Casentino verso mezzogiorno resta la faggeta di S.A.R. e per quanto acqua pende in Romagna verso tramontana restano le nostre mentovate abetie. […] seguitando per Giogo […] si osservò un gran buon terreno in una amena valle situata in mezzo agli orri di montagna […] si visitò la faggeta del Porchereccio proposta dal Ministro per farvi una piantata d’abeti che veramente sarebbe moto commoda et utile […]. Si ritornò poi per giogo e si giunse al Prato del Soglio […]. Venerdì 24 […] si camminò molte miglia sin presso le Rivolte di Bagno ultimo termine a levante della provincia di sotto e si vedde da più parte del Giogo le vaste provincie dell’abetio della Lama, Forconali, Bertesca, Aguti, Castagno, Sasso di Bosco, et altri dove sono abeti fino alle Rivolte di Bagno […].» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, pp. 320-322, 328-329, cit.).

LA CARTOGRAFIA

Solo dal XV secolo, con l’affermazione delle signorie e in seguito con lo stabilizzarsi degli Stati sovrani, per la necessità di acquisire maggiore formalismo e precisione nella rappresentazione del territorio ai fini della delimitazione confinaria rispetto all’impreciso sistema descrittivo degli atti notarili in uso fino ad allora (limitatamente accompagnati da disegni), iniziarono le prime rappresentazioni grafiche del territorio, ma occorrerà attendere il XVIII secolo per giungere ad un’apprezzabile precisione nella redazione delle mappe grazie ai progressi della tecnica cartografica - che comunque si limita ad evidenziare i caratteri ambientali più vistosi tramite uno stile pittorico misto planimetrico-prospettico per cui le zone montane erano disegnate secondo l’approssimativo metodo dei “mucchi di talpa” - e soprattutto il XIX secolo con l’affermazione del sistema catastale, per la nostra area su iniziativa napoleonica proseguita dal Granducato di Toscana.

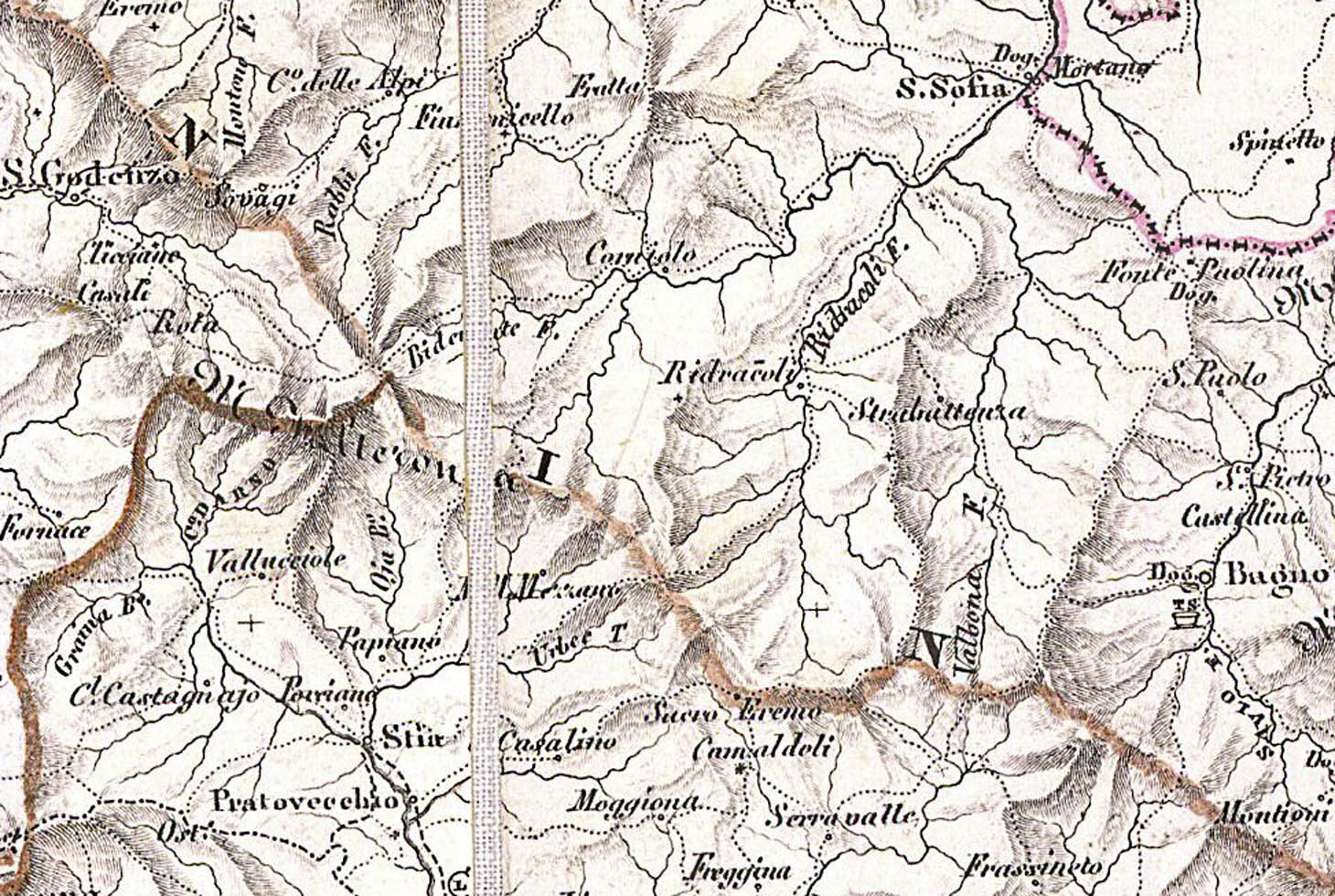

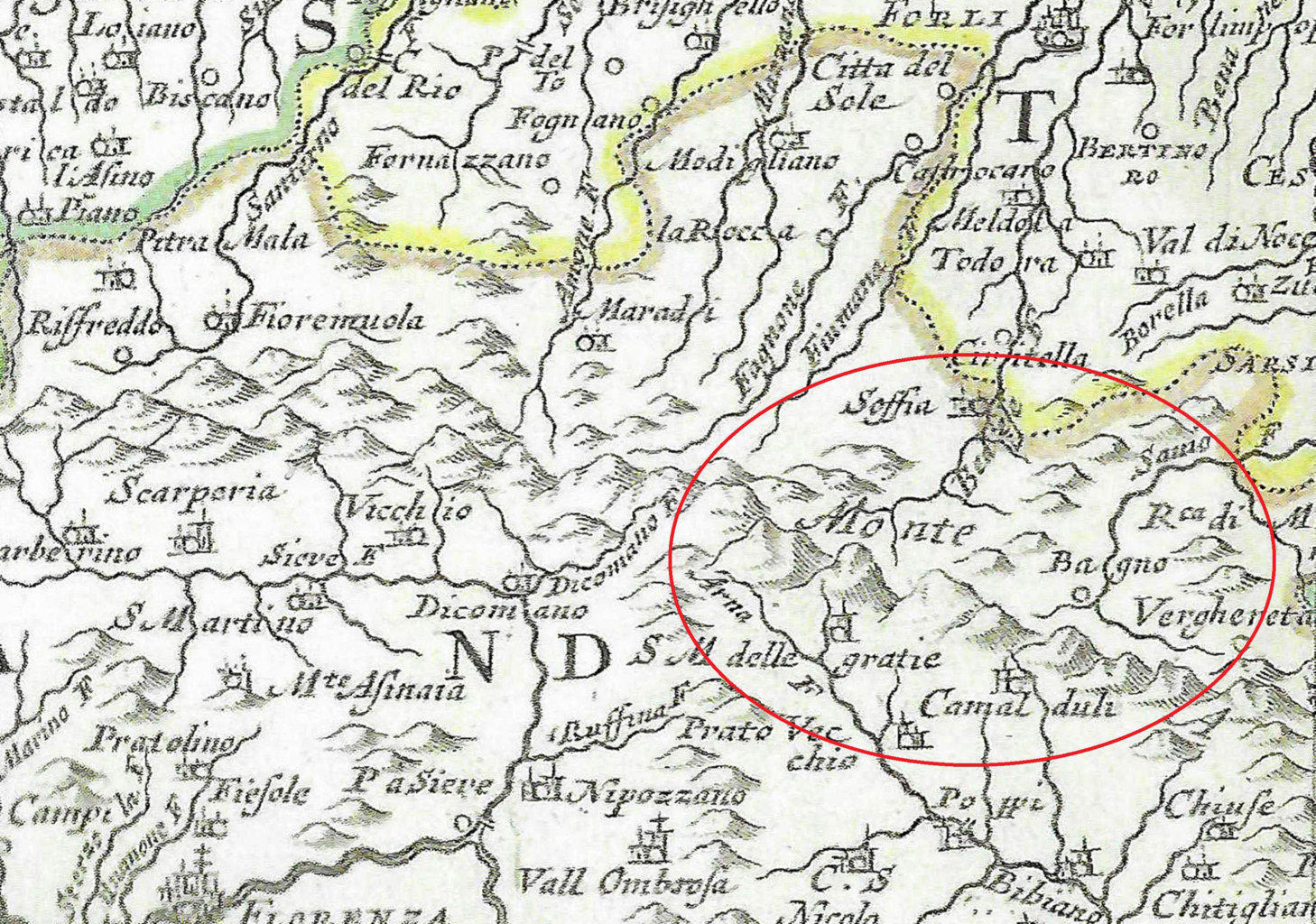

Il documento cartografico storico forse più antico dove si può trovare una rappresentazione del nostro tratto di appennino tosco-romagnolo è una mappa francese del 1648 Estats del l’Eglise et de Toscane par N. Sanson d’Abbeuille Geogr. Du Roy Auecq Privilege Pour vint Ans 1648 (pubblicata in A. Anceschi, 2018, p. 28, cit.) riguardante gli interi Stati della Chiesa e della Toscana, quindi poco particolareggiata, dove accanto alla sua rappresentazione schematica a “mucchio di talpa” compare la scritta Monte (Falterona) da cui nasce il fiume Bedese (Bidente) che scorre rasentando Soffia (S.Sofia). Una rappresentazione particolareggiata è invece contenuta in una mappa di disegno probabilmente della stessa epoca riproducente i possedimenti dell’Opera al 1637 ed allegata con modifiche ad una relazione del 1710 del provveditore Gio. Batta Nelli, pare realizzata a china con orografia a tratteggio e sfumo ad acquerello principalmente verdastro o seppia, enfatizzazione dell’idrografia e della viabilità oltre a rappresentazione prospettica delle rare case coloniche. È custodita nell’Archivio dell’Opera e si trova riprodotta in A. Gabbrielli, E. Settesoldi (p. 20, cit.) e a colori in A. Bottacci, P. Ciampelli (p. 35, cit.). Nella sua approssimazione grafica la mappa riproduce l’area orientale romagnola interessata dalle selve dell’Opera, all’interno della quale sussistevano controversie con il Comune di Valbona, con punto di vista rivolto da Settentrione verso il crinale appenninico e interessante toponomastica che aiuta ad individuare i luoghi rappresentati. Nella mappa il Giogo, che delimita l’area a Mezzogiorno, è raggiunto presso la Croce di Guagno (Passo della Crocina) dalla Via Maestra che vien dall’Eremo e dalla Via del Rovino pare presso l’odierno Poggio Rovino (dove si trova ancora una consistente traccia sulla sua dorsale che si stacca verso valle). Le Rivolte delimitano l’area a Levante mentre a Ponente al Raggio di S.Paolo fa seguito la Via di Giogo di Scali che ancora oggi si conclude sul poggio omonimo.

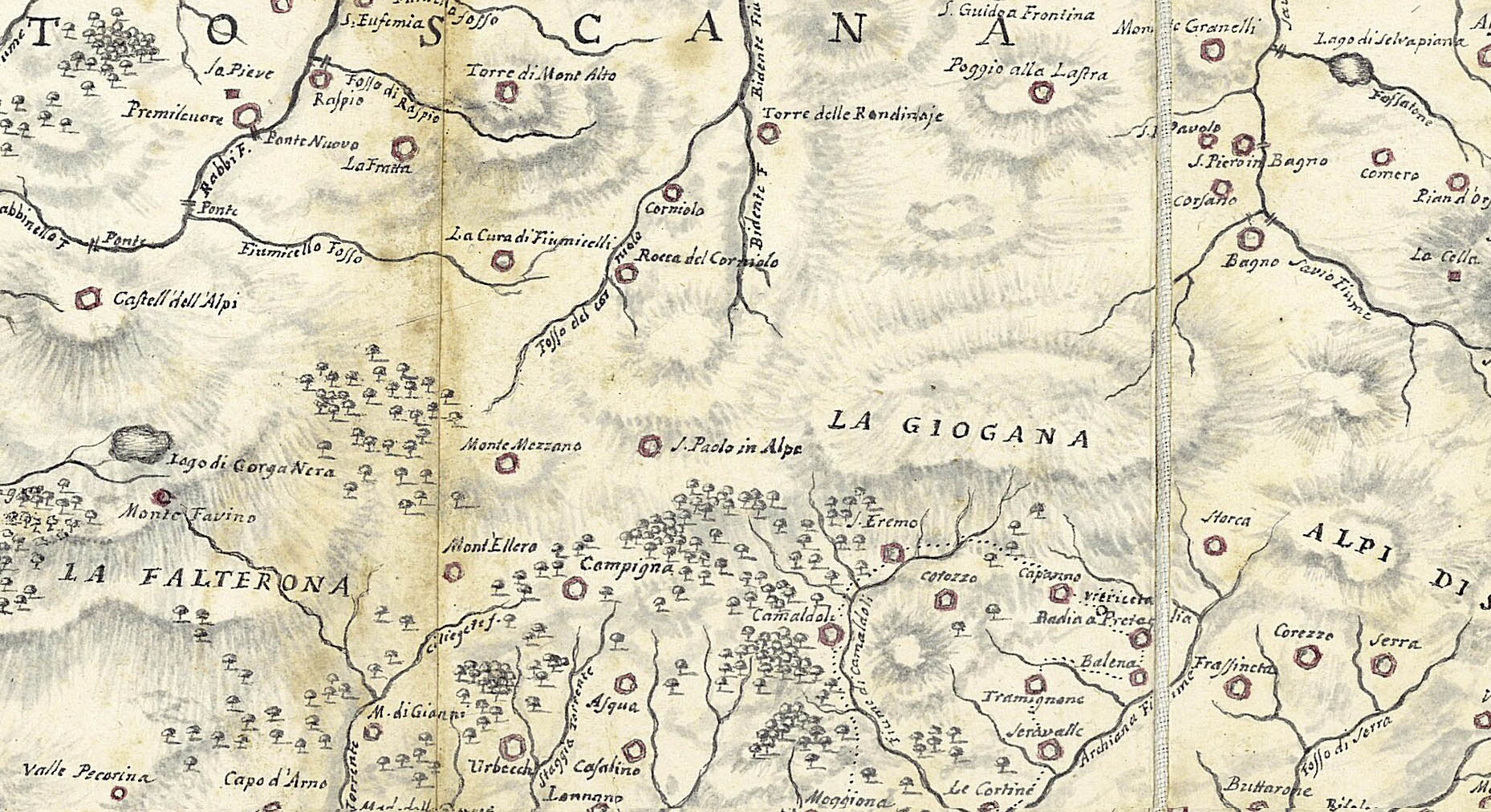

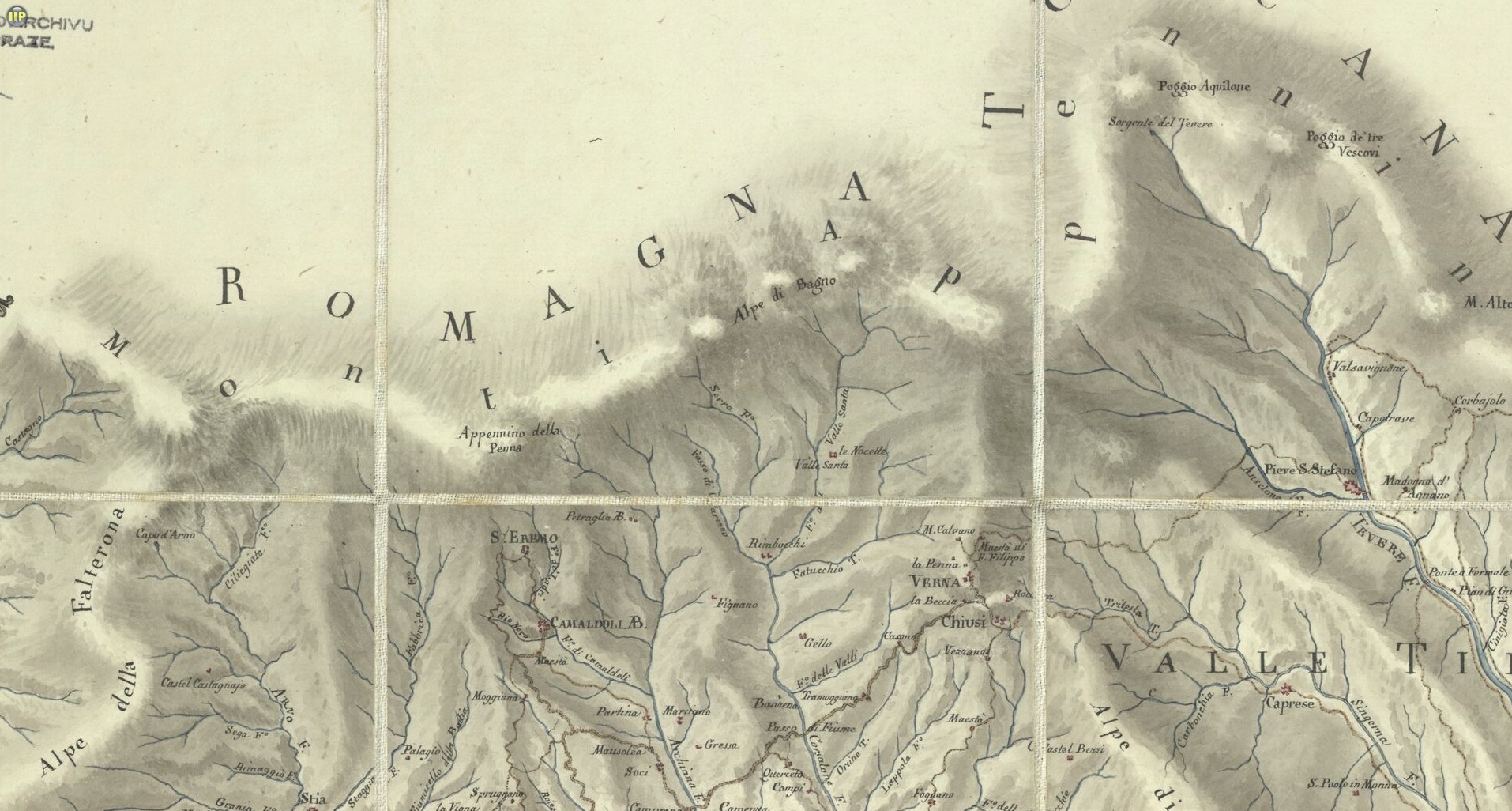

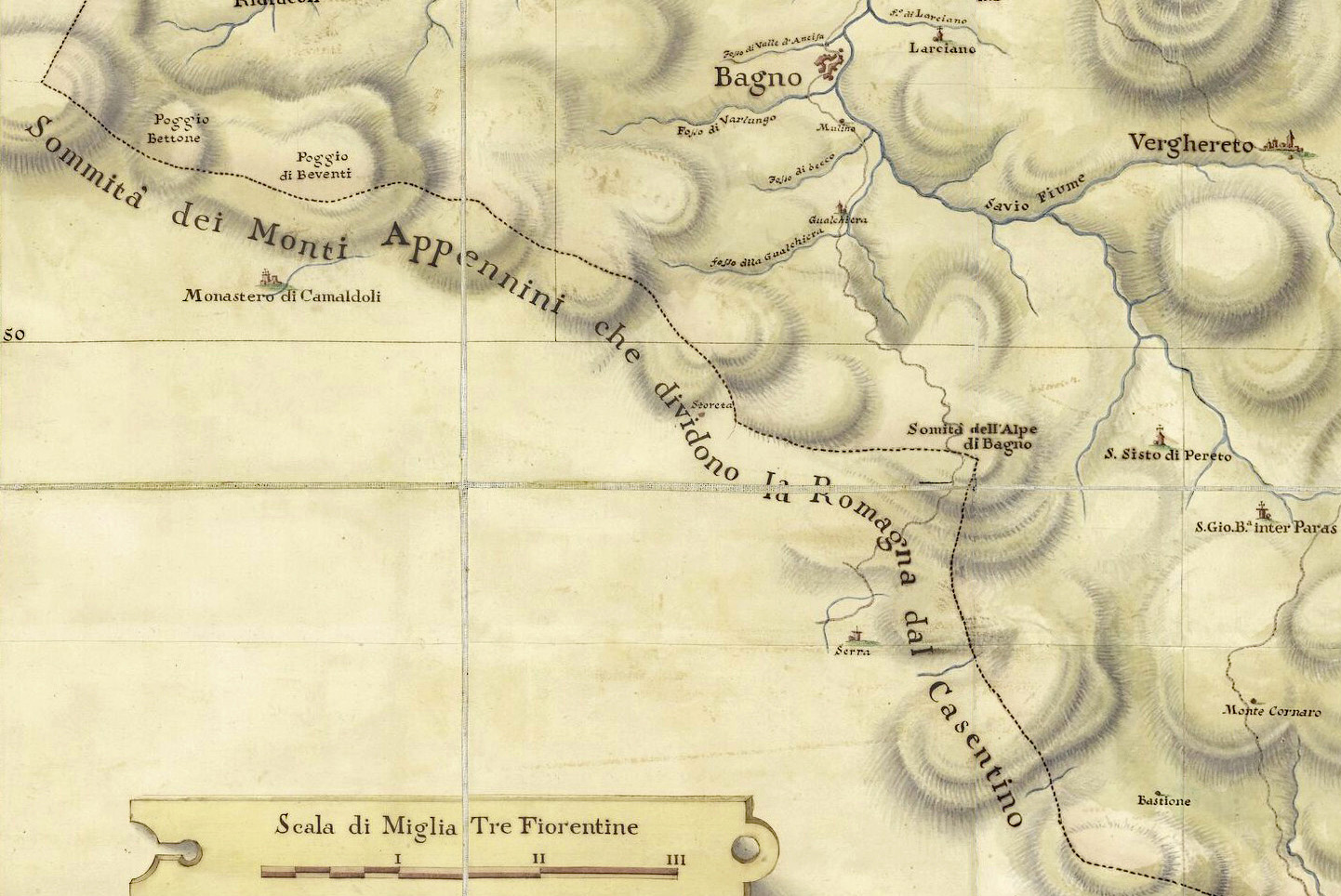

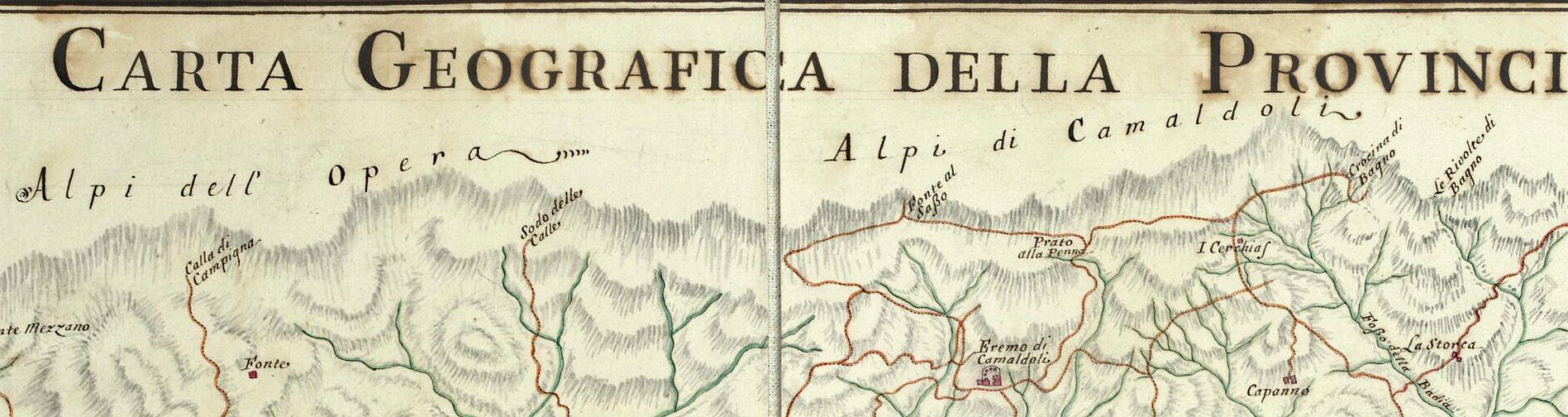

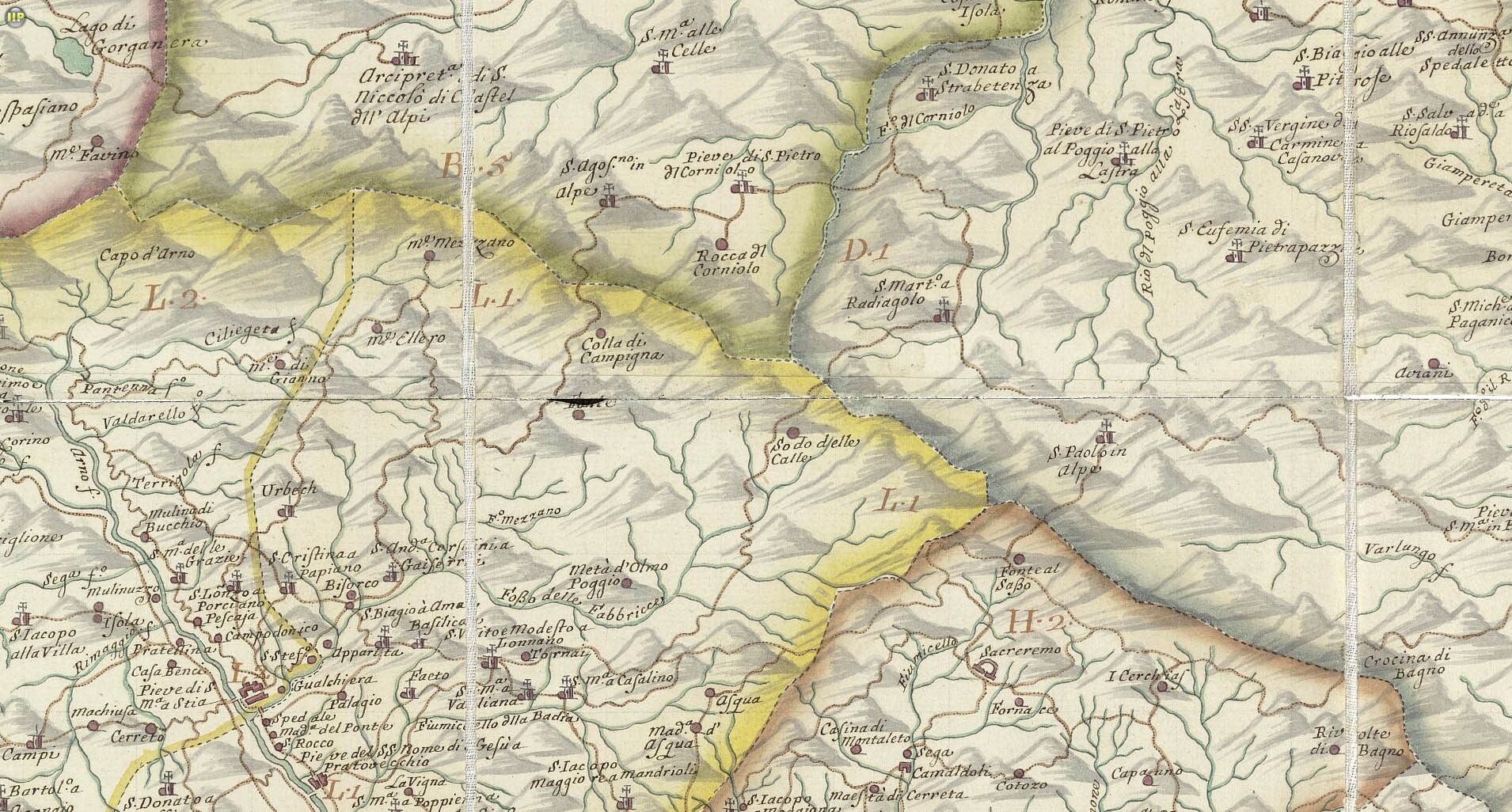

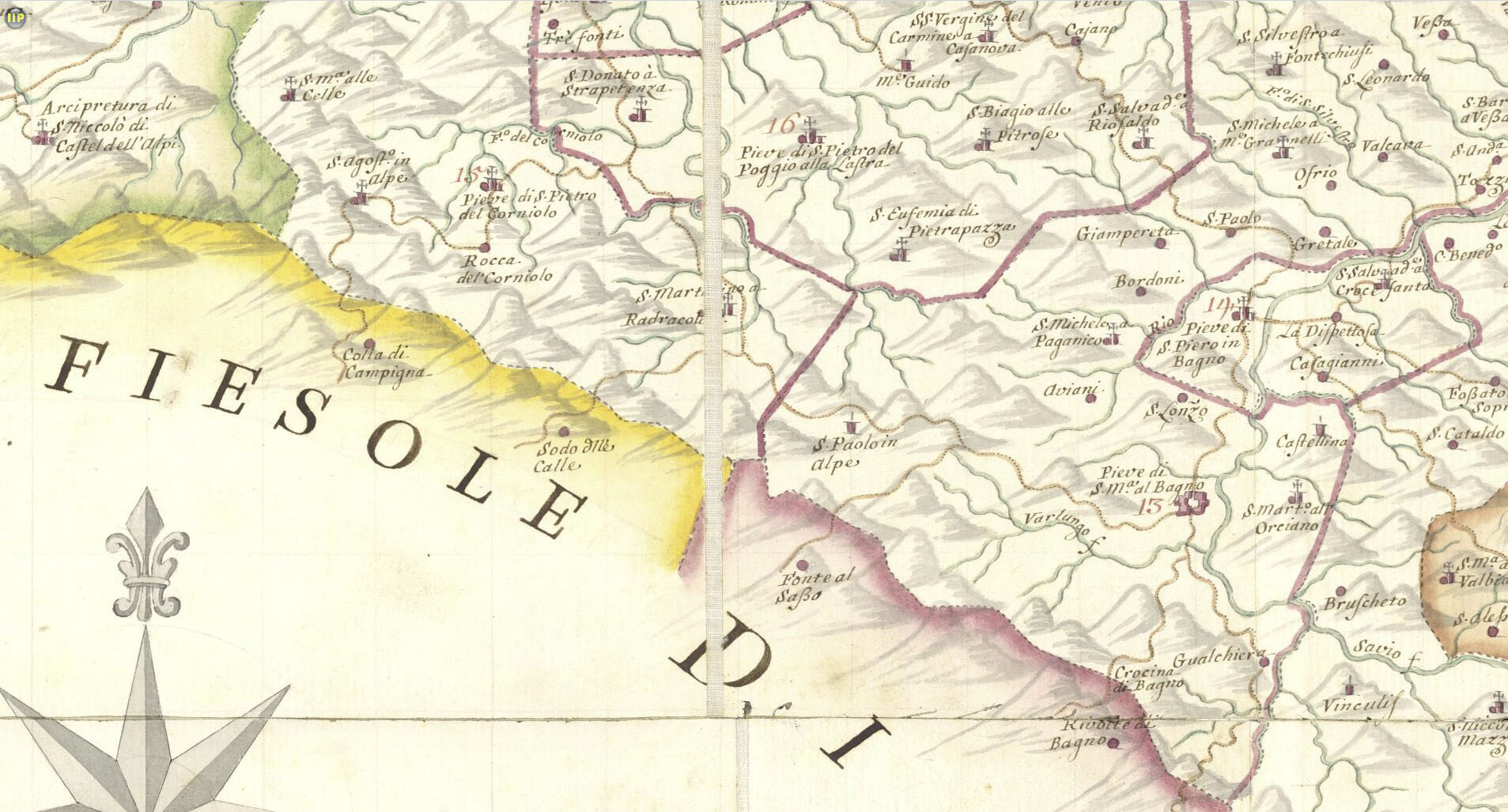

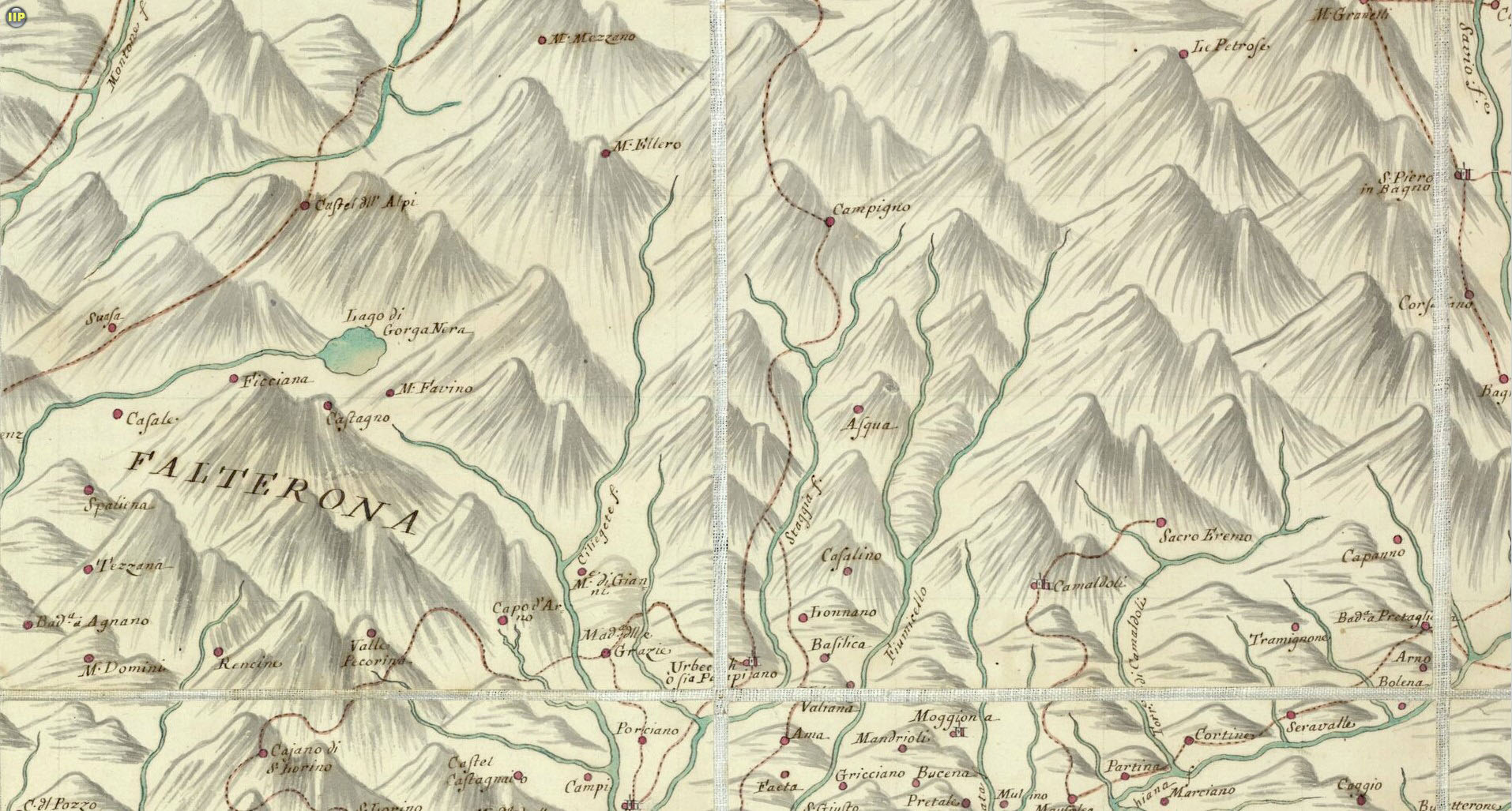

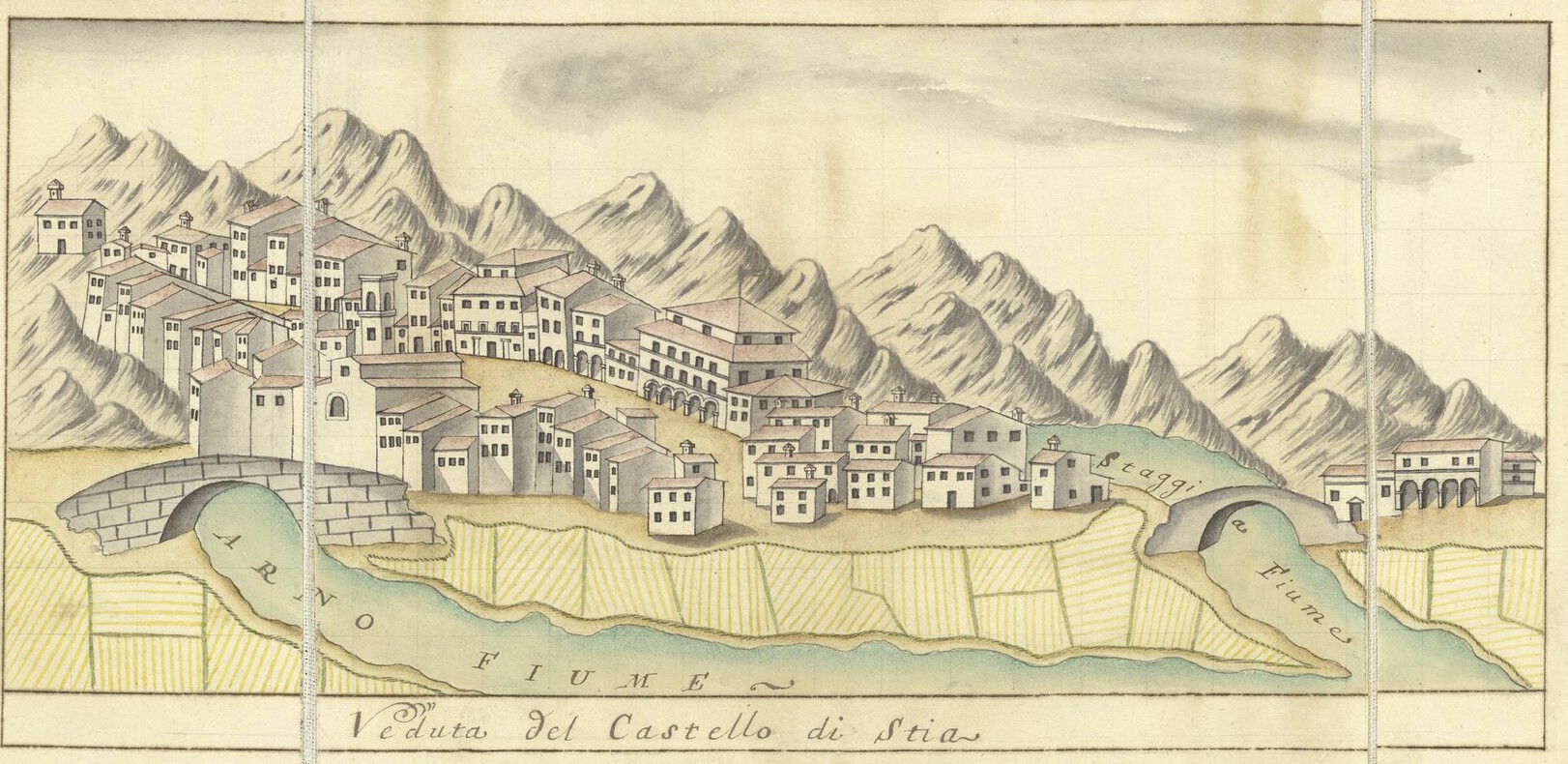

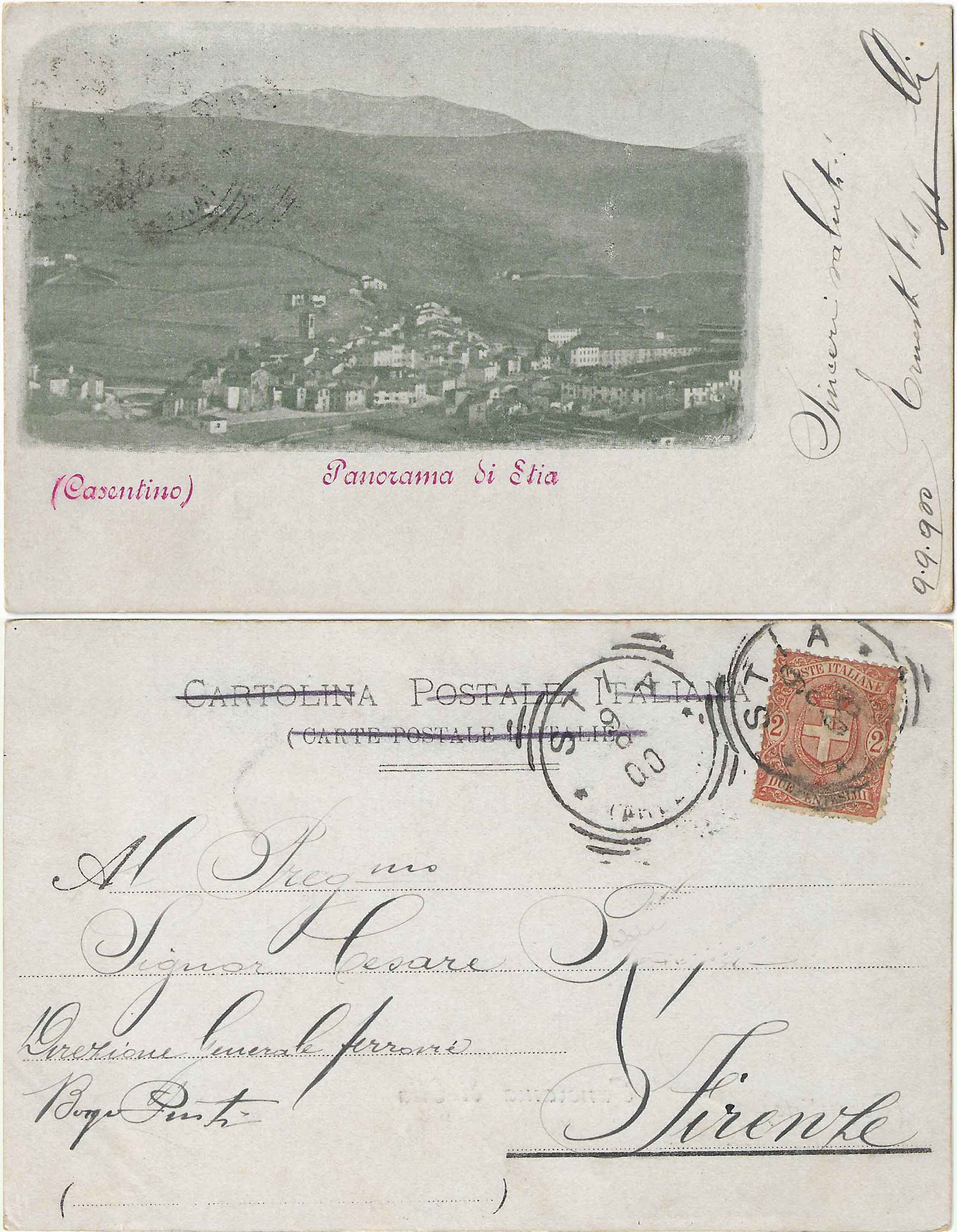

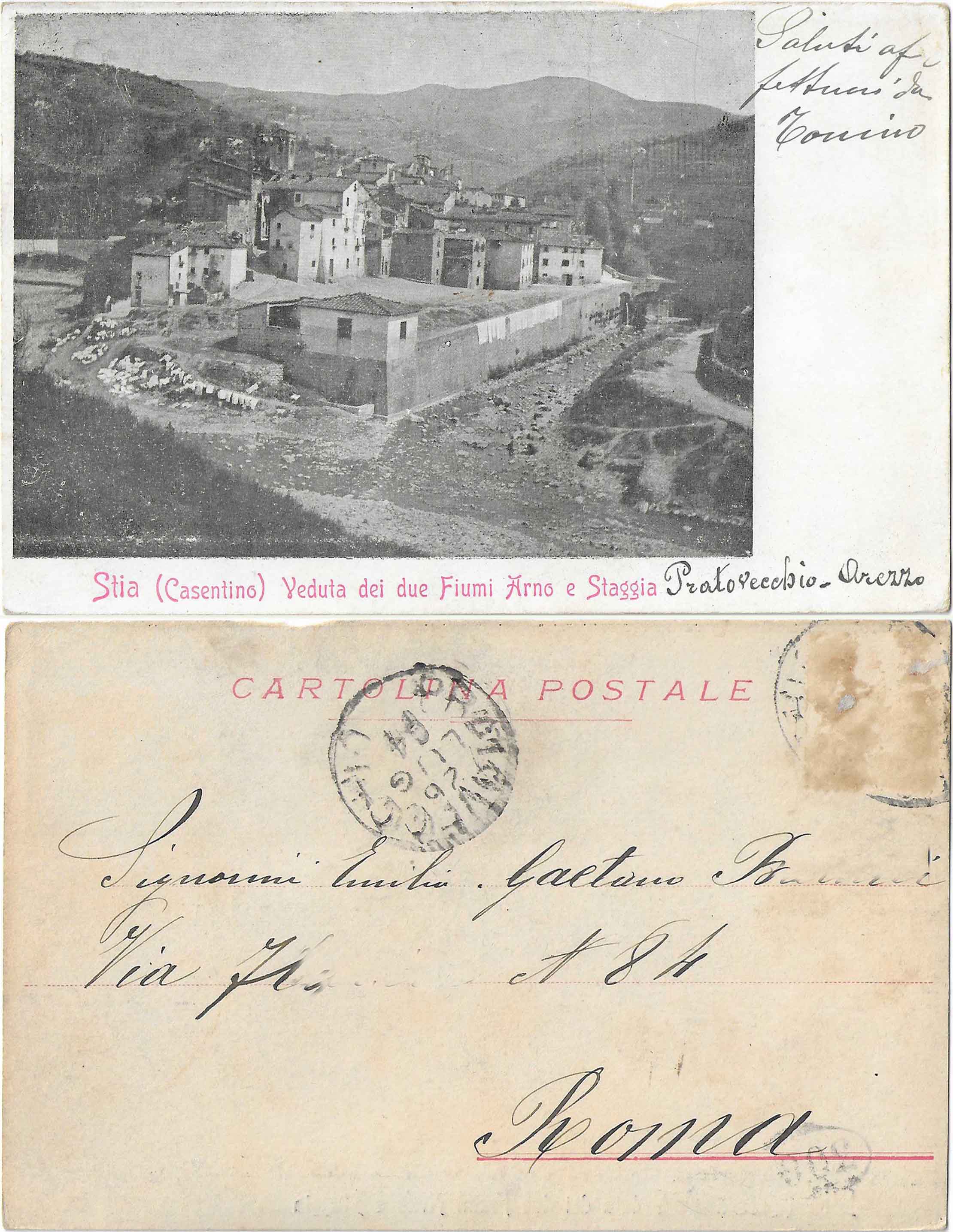

Al XVIII secolo risalgono diverse mappe di iniziativa granducale (tutte conservate presso il Nàrodni Archiv Praha in quanto trasportate in Boemia al seguito di Leopoldo II, partito precipitosamente da Firenze la mattina del 27 aprile del 1859 e consultabili sul portale CASTORE della Regione Toscana https://www502.regione.toscana.it/searcherlite/cartografia_storica_regionale_start.jsp) le quali, nel rappresentare l’area casentinese e/o romagnola, inquadrano con vario schematismo il territorio montano e la catena appenninica. La carta del Giachi del 1780, Il Granducato di Toscana diviso in tre provincie, cioè stato fiorentino, stato senese e stato pisano, contiene un tentativo di rappresentazione planimetrica dell’orografia a sfumo completa e d’effetto del tratto appenninico con segnalati il Falterona e le Alpi di Serra. La Descrizione delle provincie del Casentino e del Mugello, della Romagna, del granducato di Toscana, del territorio aretino, del piano di Cortona e del corso di tutta la Chiana, il tutto disegnato in faccia dei luoghi da Padre Antonino De Greyss dell'Ordine dei predicatori del convento di S. Spirito di Siena del 1776, è una carta ufficiale con stemma lorenese dove il territorio è inquadrato con discreta precisione d'insieme ma con un certo schematismo planimetrico anche nel poco evidente sfumo orografico ed è forse una delle rare mappe dove nell’ambito di un ampio tratto appenninico compare l’oronimo La Giogana, insieme a La Falterona e Alpi di Serra. Anche nella Pianta di una parte della Romagna granducale e della provincia del Casentino divisa in cancellerie ed ogni cancelleria divisa nelle sue comunità del 1796, i cui contenuti sono quelli consueti della cartografia amministrativa con disegno misto planimetrico/prospettico e l’orografia è tratteggiata convenzionalmente con le indifferenziate serie a disegno prospettico di 'monticelli' a “mucchio di talpa”, ombreggiati con acquerello grigio ma senza oronimi e, mentre il crinale non compare come confine, si trovano trascritti, tra gli altri, la Colla di Campigna e Sodo delle Calle, attribuiti alla Cancelleria e Comunità di Pratovecchio e S. Agos.no in Alpi attribuito alla Cancelleria di Rocca S. Cassiano e alla Comunità di Premilcuore. Nella Carta geografica della Provincia del Casentino, disegnata da De Greyss databile 1760-1780, piuttosto precisa e particolareggiata rispetto ad altri prodotti della metà del XVIII secolo con aspetti di modernità, l’orografia planimetrica a tratteggio e sfumo si limita al territorio casentinese ma il confine appenninico è dettagliato con gli oronimi Alpi della Falterona, Alpi dell’Opera, Alpi di Camaldoli, nonché (correttamente) Calla di Campigna, Sodo delle Calle, Prato alla Penna, Crocina di Bagno e Le Rivolte di Bagno. Nella Carta del Casentino e parte del Valdarno di Sopra divisa nelle loro comunità, della seconda metà del XVIII sec. si comincia a riportare le coordinate geografiche. Nella Pianta del Casentino, Mugello, Val d’Arno di Sopra, e contorni di Firenze (1760-1780) tra la fitta trama prospettica di 'monticelli', ombreggiati con acquerello grigio sono evidenziati i monti del Falterona sia come dimensione grafica sia con l’oronimo, unico riportato. Nella Pianta della diocesi del Borgo S. Sepolcro, con la porzione della Romagna granducale che appartiene alle diocesi di Forlì, di Bertinoro e di Sarsina, del 1794, i contenuti sono quelli consueti della cartografia ammnistrativa e l’orografia è resa con lo sfumo ma è (ovviamente) disinteressata agli oronimi. Si può chiudere la rassegna del XVIII sec. con due mappe amministrative del noto Ing. Ferdinando Morozzi risalenti al periodo 1770-1783, Vicariato di Bagno di Romagna e Vicariato di Poppi o Casentino, la prima dove l’orografia, resa con tecnica mista a tratteggio e sfumo, è disegnata fino al crinale accompagnato nel suo sviluppo dalla scrittura Sommità dei Monti Appennini che dividono la Romagna dal Casentino, la seconda è completata da riquadri nella cornice con varie vedute tra cui quella del Castello di Stia, ovvero del borgo nel suo aspetto settecentesco a cui fa da sfondo la catena appenninica disegnata a tratteggio e sfumo con acquerello grigio.

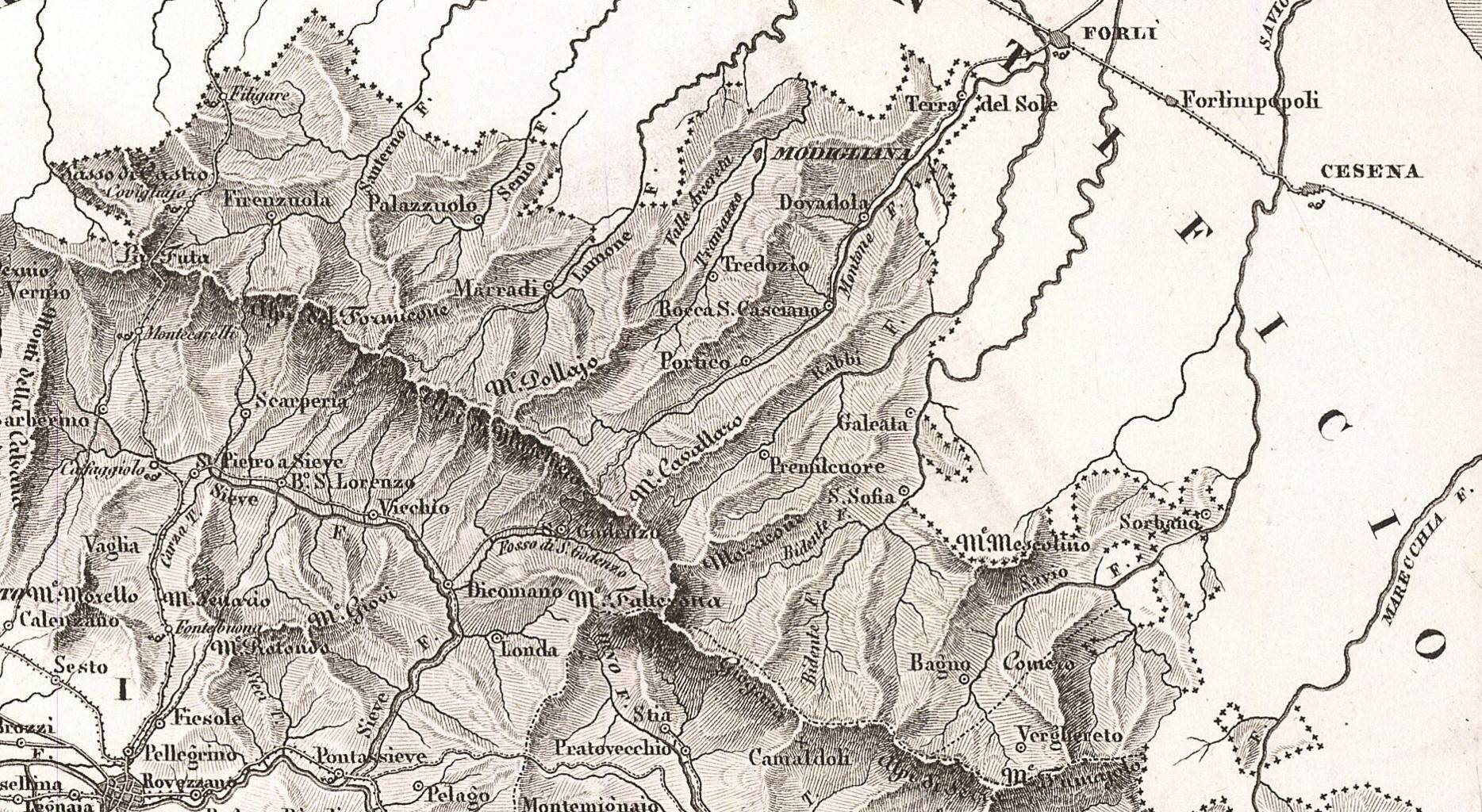

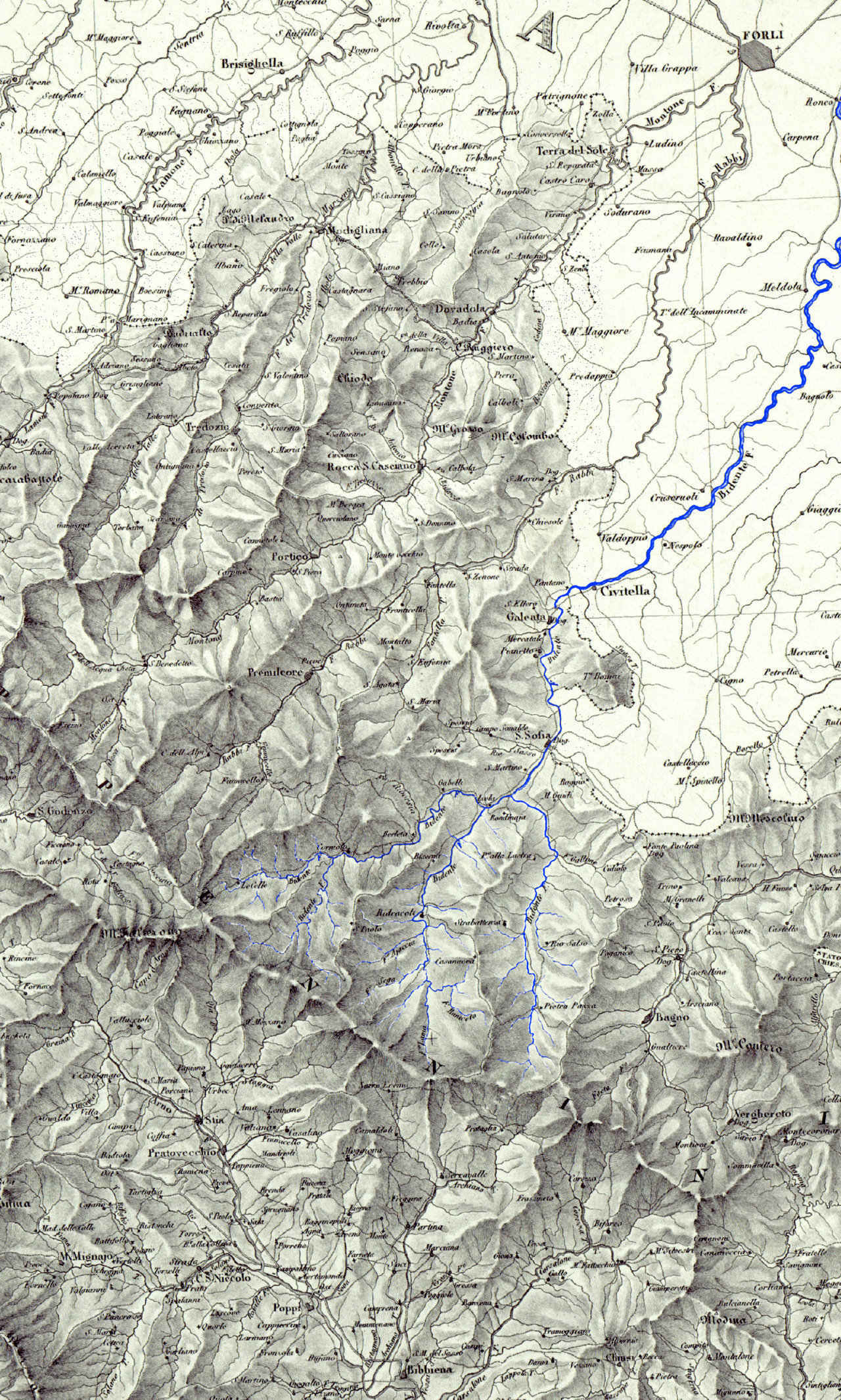

Come detto, i veri progressi della tecnica cartografica si manifestano nel XIX secolo e la Carta del Casentino, e parte delle Provincie limitrofe per servire all’itinerario dei Santuari celebri di dette Provincie, disegnata nel 1803 da autore ignoto, nell’evidenziare l’impostazione planimetrica moderna, con l'orografia a sfumo resa in modo plastico, strade, corsi d’acqua, edificato e molti toponimi, apre la strada ai successivi sviluppi catastali e topografici.

Nel 1765 Pietro Leopoldo Granduca di Toscana promulgò il Catasto Generale di Terraferma, noto anche come Catasto leopoldino ma l'idea di un catasto generale fu abbandonata nel 1785, per essere poi ripresa da Ferdinando III nel 1817 con decreto granducale che prevedeva sia di creare una solida rete geodetica e trigonometrica patrocinata dagli Asburgo-Lorena, sia di condurre un rilevamento topografico sistematico e regolare di tutta la Toscana. Nacque così il Catasto generale toscano, definitivamente attivato nel 1832-35 e rimasto in vigore per un secolo fini alla redazione del Nuovo Catasto Terreni (N.C.T.), ma le mappe relative all’area appenninica recano date di esecuzione del 1824 nel lato toscano e del 1826 in quello romagnolo. Per le loro caratteristiche geometrico-particellari di estrema precisione i catasti ottocenteschi costituiscono uno strumento fondamentale per lo studio e la restituzione dell'assetto territoriale prima delle grandi trasformazioni avvenute a partire dalla fine del XIX secolo. A seguito del decreto si concretizzò la possibilità di realizzare il progetto di Giovanni Inghirami della Carta Geometrica della Toscana in scala 1:200.000 che, dopo 14 anni di lavoro, venne pubblicata nel 1830 sotto il patronato di Leopoldo II. La Carta, fortemente ispirata da esigenze tecnico-amministrative, della mobilità e della scienza, si differenziò da molti progetti cartografici europei dello stesso periodo, mossi principalmente da necessità militari, e rappresentò un riferimento fondamentale per tutte le imprese cartografiche e topografiche successive, relative alla Toscana e poi al nuovo Regno d'Italia, stimolando l’elaborazione di un’ampia gamma di carte da essa derivate. L’opera prevedeva una versione a stampa destinata al commercio (di cui si trovano copie nel mercato antiquario), completa dell’orografia (assente nel Catasto generale toscano) realizzata a tratteggio artistico che, tra l’altro, consente una comprensione immediata del sistema appenninico tosco-romagnolo, composto dalla catena appenninica da cui si staccano i contrafforti proiettati verso l’area padana, come sopra descritto. Alla carta a stampa dell'Inghirami fecero seguito alcune incisioni ridotte anche a fini della stampa alla scala di circa 1:400.000, tra cui nel 1932 la Pianta geometrica della Toscana accresciuta d'indicazioni con imperiale e reale privilegio incisa da Girolamo Segato e la Carta geometrica della Toscana del 1839, nitidissima incisione di Vittorio Angeli.

Con l'unificazione, lo Stato si dotò di una cartografia nazionale unitaria tramite l’Istituto Geografico Militare (I.G.M.) che nel 1882 iniziò la realizzazione, durata oltre trent'anni, della Gran Carta d’Italia alla scala 1:100.000. La Carta era formata da 4 quadranti rilevati in scala 1:50.000 da cui ebbe origine la Carta Topografica d'Italia, che però non giunse allora a coprire l’intero territorio statale, ma arrivò ad interessare l’area del nostro tratto di Spartiacque, conseguentemente compresa in due fogli con datazione della rilevazione 1893-94 (F.° 107-I, F.° 107-II). In seguito, fu stabilito di estendere all’intera penisola la realizzazione della Carta d’Italia in scala 1:25.000 come carta di base italiana; la realizzazione iniziò nel 1931 e venne conclusa nel 1937, data quest’ultima a cui risalgono i 6 fogli di grande precisione riguardanti la nostra area (F.° 107-I N.O., F.° 107-I N.E., F.° 107-I S.E., F.° 107-I S.O., F.° 107-II N.O., F.° 107-II N.E.). Le mappe sono reperibili presso l'ufficio cartografia storica dell' I.G.M. a Firenze.

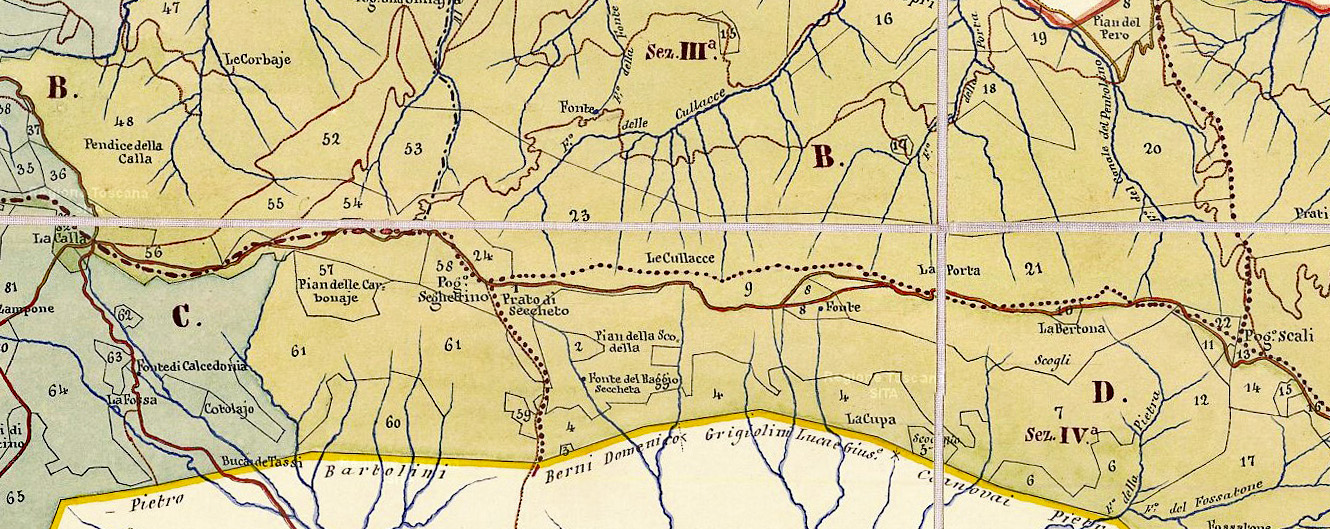

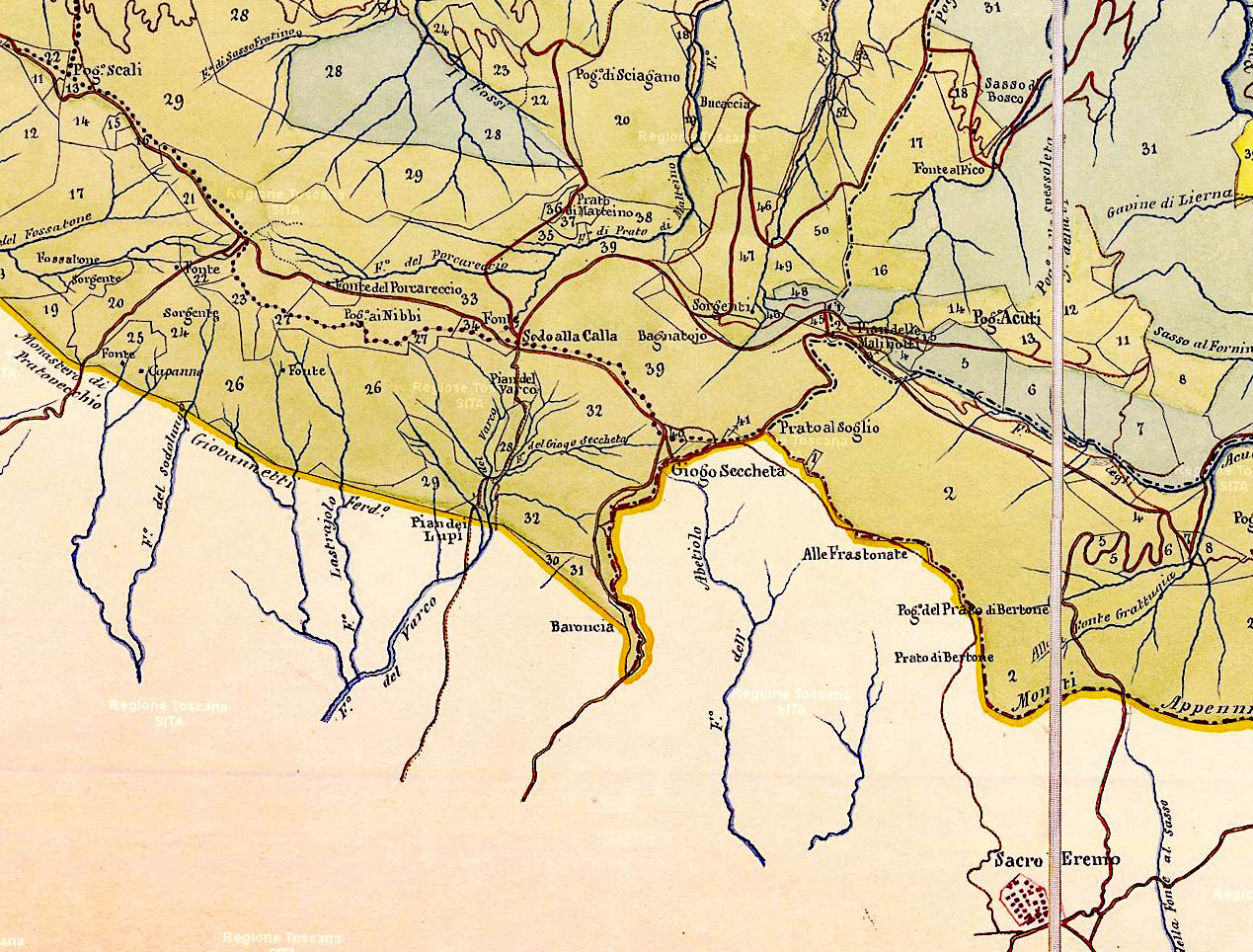

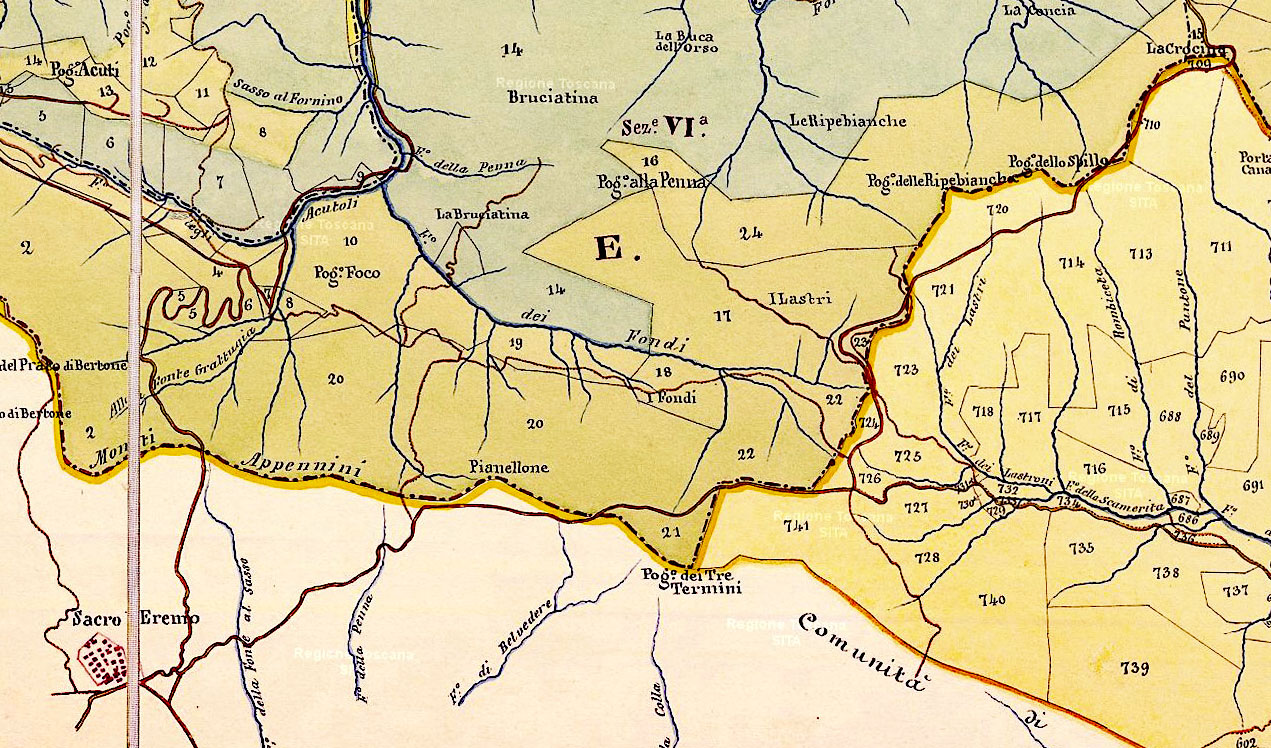

Oltre alla cartografia citata sono di interesse la schematica Carta della Romagna Toscana Pontificia (1830-40 – scala 1:40.000), le Bozze di mappe catastali della Foresta Casentinese e Campigna (1808-1830 – scala 1:5000), probabilmente di impianto napoleonico e la Carta Geometrica della Regia Foresta Casentinese e adiacenze, L’Anno 1850 (1850 – scala 1:20.000) che consente di conoscere, tra l’altro, il tracciato della viabilità antica dell’area, tra cui le Strade dette dei legni per il trasporto dei medesimi, dette anche vie dei legni o anche bordonaie se munite di “bordoni” (tronchetti lignei infissi tipo “paracarro” in modo da trattenere i traini dei tronchi), utilizzate per il trasporto del legname attraverso i valichi appenninici tosco-romagnoli fino al Porto di Dicomano o al Porto di Moscia sulla Sieve se provenienti dalla selva di Castagno, dalla Macchia dell’Opera detta le Buche del Piano del Grado o dalla Pastura detta di Monte Corsojo, o fino al Porto sull’Arno di Badia a Poppiena a Pratovecchio se provenienti dall’alpe del Corniolo o dalla selva di Casentino ovvero di Romagna (cfr. M. Ducci, G. Maggi, B. Roba, 2024, cit.). Il Monastero di Camaldoli utilizzava un tragitto che dall’Eremo giungeva al Porto di Ponte a Poppi, presso lo sbocco del Torrente Sova. Infine, è utile confrontare detta Carta Geometrica con la Pianta Geometrica della Regia Foresta Casentinese per dimostrare il progressivo avanzamento dei lavori, e dei rapporti forestali che dall’anno 1837 segna l’epoca della sua ultimazione, pare risalente al 1850, dalla esauriente titolazione. Anche dette mappe sono conservate presso il Nàrodni Archiv Praha e consultabili sul portale CASTORE della Regione Toscana.

LA VIABILITÀ

L’ampia rete di percorsi naturali dell’intero sistema dei crinali, già nel Paleolitico (tra un milione e centomila anni BP) permetteva muoversi e di orientarsi con sicurezza senza richiedere opere artificiali, tanto da avere un ruolo cardine nella frequentazione del territorio: «[…] in antico i movimenti delle popolazioni non avvenivano “lungo le valli dei fiumi, […] bensì lungo i crinali, e […] una unità territoriale non poteva essere una valle (se non nelle Alpi) bensì un sistema montuoso o collinare. […] erano unità territoriali il Pratomagno da un lato e l’Appennino dall’altro. È del tutto probabile che in epoca pre-etrusca esistessero due popolazioni diverse, una sul Pratomagno e i suoi contrafforti e un’altra sull’Appennino e i suoi contrafforti, e che queste si confrontassero sulle sponde opposte dell’Arno […].» (G. Caselli, 2009, p. 50, cit.). Gruppi nomadi di pastori-raccoglitori-cacciatori Liguri (Apuani, Frinati, Mugelli, Clausentini), nei loro spostamenti giunsero sino a qui dalla Provenza attraversando le Alpi e percorrendo la dorsale appenninica, per poi arrestarsi in Casentino e nell’alta Val Bidente: «[…] circa tremila anni fa, tutto il centro Italia era accumunato da culture simili per costumi ed abitati, denominate come appartenenti ad un’unica civiltà appenninica. Probabilmente furono proprio tali popolazioni dedite alla pastorizia che, seguendo i loro greggi durante la transumanza, tracciarono i primi tratturi che univano i due versanti appenninici.» (M. Ducci, Di qua e di là dall’Appennino: antichi percorsi tra Casentino e Romagna, in: F. Trenti, a cura di, Bibbiena, 2015, p. 5, cit.). Risalgono all’Eneolitico (che perdura fino al 1900-1800 a.C.) i ritrovamenti isolati di epoca umbro-etrusca di armi di offesa (accette, punte di freccia, martelli, asce) attestanti una frequentazione a scopo di caccia o di conflitto tra popolazioni di agricoltori già insediati; afferma C. Beni «Nel 1883 trovai una bellissima punta di freccia di selce rossa proprio sulla vetta della Falterona.» (C. Beni, 1889, p. 9, cit.). Tra i siti, il ritrovamento in Campigna nella prima metà del XIX secolo, attestato dall’archivio archeologico Gamurrini e dalle memorie del Siemoni, di una sepoltura attribuibile al III millennio a.C. ed appartenente forse ad un capo tribù o un pastore-guerriero ligure corredata da una lancia con impugnatura carbonizzata e punta in selce disposta sulla destra dello scheletro, mentre i resti evidenziano che la mano sinistra stringeva un corno di capriolo. Recentemente (2020, grazie alla segnalazione da parte dei Carabinieri Forestali) sulle sponde dell’invaso di Ridracoli è stato rinvenuto un sito con abbondanti nuclei per la produzione di lamelle, costituiti da vari strumenti lavorati, schegge di lavorazione e lamelle stesse, che può far pensare ad una strutturata stazione preistorica, databile provvisoriamente al Paleolitico finale (facies Epigravettiana) o al seguente Mesolitico, fra i 15.000 e i 12.000 anni BP. È pertanto da ritenere che sulle sponde dei torrenti che oggi formano il lago si siano spinti cacciatori paleolitici alla ricerca delle prede che abitavano i rilievi appenninici circostanti, quali cervi, caprioli e cinghiali, ma anche l’orso, scomparso da circa un secolo, e i castori, scomparsi nel ‘600 (M. Ducci, 2020, p.12, cit.; https://www.parcoforestecasentinesi.it/it/news/sulle-tracce-di-cacciatori-preistorici-nel-parco - controllato 18/6/2025). Anche le frequentazioni etrusche si sarebbero spinte fin qui come attesterebbe il ritrovamento casuale da parte di Siemoni di una statuetta in bronzo di VII-VI secolo a.C. con elmo e cimiero, probabile raffigurazione di divinità guerriera, riportato nella celebre Guida di C. Beni: «[…] è degno di particolare menzione […] il ritrovamento (Campigna c.s.) di una statuetta di bronzo rappresentante un guerriero con elmo a grande cresta, oggetto preziosissimo perché sta a indicare qual fosse l’armatura particolare nella regione Casentinese […]» (C. Beni, 1881, rist. anast. 1998, pp. 11-12, cit.). Non è nota la collocazione dei reperti citati. «Già dall’età etrusca arcaica (almeno dal secolo V a.C.). alla luce soprattutto delle scoperte degli ultimi decenni, la conca casentinese appare come un’area privilegiata di transito […]. Si trattava certamente di percorsi spontanei. […] Percorsi secondari sembrano risalire le valli dei torrenti Rassina e Archiano verso i valichi appenninici, dai quali scendono inclinate verso nord-est in direzione dell’Adriatico quelle romagnole del Savio (Sarsina-Cesena) e del Bidente (Galeata, l’antica Mevaniola e Forlimpopoli) abitate dagli Umbri» (A. Fatucchi, La viabilità storica, in: AA. VV., 1995, p. 27, cit.). Altri ritrovamenti a Rio Salso e S. Paolo in Alpe, anche con resti di sepolture. In epoca romana i principali assi di penetrazione si spostano sui tracciati di fondovalle, che tuttavia tendono ad impaludarsi e comunque necessitano di opere artificiali, mentre i percorsi di crinale perdono la loro funzione portante, comunque mantenendo l’utilizzo da parte delle vie militari romane.

Dal gruppo del Monte Falterona passava probabilmente una delle possibili varianti della Via Flaminia militare (o minor), fatta costruire dal Console Caio Flaminio nel 187 a.C., con lo scopo di rendere più veloce il collegamento tra Bologna e Arezzo, realizzata «[…] sfruttando tratti di percorsi etruschi preesistenti […]» (A. Fatucchi, La viabilità storica, in: AA. VV., 1995, p. 27, cit.) ed utilizzata dalle legioni romane per valicare l’Appennino al fine di sottomettere Celti, Liguri e Galli Boj che stanziavano nella pianura padana: «Per l’epoca romana si deduce dalle fonti letterarie, soprattutto Tito Livio, il transito abituale per il Casentino delle legioni dalla grande base stabile di Arezzo, importante soprattutto nei secoli III e II a.C. per le operazioni militari nella direttrice N-W di Bologna-Cremona-Piacenza, contro i Liguri e i Galli Boi.» (A. Fatucchi, La viabilità storica, in: AA. VV., 1995, p. 27, cit.). Si può aggiungere che … «[…] da Arezzo partiva la Flaminia minor, voluta nel 187 a.C. dal console Gaio Flaminio, una via secondaria, importante per il controllo militare degli Appennini e per collegare rapidamente Arezzo a Rimini. Sappiamo che passava per Bologna, attraversando il territorio fiesolano, e che utilizzava diversi passi appenninici, ma non ne conosciamo con certezza il tracciato. In Mugello ne sono state trovate diverse tracce, soprattutto attorno al Passo della Futa, ma per la porzione fra Arezzo e Fiesole sono state avanzate soltanto ipotesi. Appare poco probabile che il tracciato originario passasse per il Casentino, data la natura montuosa e la presenza di numerosi corsi d’acqua. Certo vi doveva esistere una direttrice accessoria, probabilmente parallela alla Flaminia minor, alla quale si ricongiungeva in Mugello. Il Casentino dovette risentire positivamente della presenza di questa via consolare secondaria.» (C.M. Dominici, L’archeologia casentinese d’epoca romana. Uno studio topografico, in: Giornale di Bordo di storia letteratura e arte, Serie III, n. 36/37, 2014, p.17, cit.). Secondo l’ipotesi prevalente la direttrice, ritenuta il più antico itinerario di valico, risalendo dal Casentino fino al Monte Falco, percorreva quella che oggi è nota come Pista del Lupo lungo la Costa di Pian Cancelli, transitava da Pian delle Fontanelle, così detta per la presenza di polle d’acqua, da Poggio Corsoio e dal Valico dei Tre Faggi, quindi discendeva verso Castel dell’Alpe, Premilcuore e Faenza per immettersi nella Via Aemilia. In alternativa da Poggio Corsoio si poteva raggiungere Forlì e Ravenna transitando dal crinale del contrafforte principale sul limite settentrionale della Valle delle Celle, con le vette emergenti dei Monte Ritoio e Guffone; questo itinerario era anche una delle Vie del Sale maggiormente utilizzate per il contrabbando. Lo stesso toponimo Campigna potrebbe avere un’origine romana, dal latino campilia (campus – ilia) ovvero un insediamento con principale funzione di approvvigionamento di una circoscrizione territoriale militare di età imperiale: «[…] in prossimità di Campigna doveva passare una strada militare romana che da Castel dell’Alpi, per la fonte dei Conti che esiste tuttora, conduceva a Stia. Secondo alcuni cronisti medioevali per essa sarebbero passati S. Ambrogio, arcivescovo di Milano, e poi nel secolo XIV il papa Martino V, quando tornava dal Concilio di Basilea […]» (D. Mambrini, 1935 – XIII, pp. 271- 272). Sicuramente questo territorio era noto ai romani sia per le foreste (come sostenuto da Dominici nella citazione sopra riportata), dalle quali si procuravano il legname per le necessità delle flotte di Classe, Rimini e Ravenna, sia per le sorgenti: alla fine del I secolo d.C. l’Imperatore Traiano fece costruire l’acquedotto che riforniva Ravenna e la flotta stanziata a Classe.

In età romana l’alta Val Bidente ricadeva sotto il controllo del Municipio di Mevaniola, situato presso Galeata, centro cittadino dotato di teatro e terme, cosiddetto per i rapporti con gli umbri di Mevania, l’odierna Bevagna. L’economia locale, prevalentemente pastorale, e le consuetudini religiose caratterizzavano la piccola Mevania già dalla protostoria in rapporto al Casentino con i pellegrinaggi ai santuari delle acque medicamentose sul Falterona. Tra IV e V secolo d.C. questo centro istituzionale viene a mancare, decaduto e abbandonato per la stasi dei mercati e l’insicurezza dei traffici successivamente alla guerra greco-gotica (535-553 d.C.) e alla calata dei Longobardi (568 d.C.). Tra la fine del V secolo e l’inizio del VI sec. d.C. il re goto Teodorico restaura l’acquedotto traianeo. Lo stato di guerra permanente porta alla creazione nella seconda metà del VI secolo di una larga fascia militarizzata - richiamata poi dalle fonti come Alpes Appenninae, voluta dai Bizantini quale sbarramento dei transiti appenninici verso la Toscana longobarda - e all’inizio di quella lunghissima epoca in cui l’intera l’area appenninica diventerà anche spartiacque geo-politico, assistendo al diffondersi di una serie di strutture difensive, anche di tipo militare/religioso o militare/civile, oltre che dei primi nuclei urbani o poderali, dei mulini, degli eremi e degli hospitales. Tra il VI ed il XV secolo, a seguito della perdita dell’equilibrio territoriale romano ed al conseguente abbandono delle terre, inizialmente si assiste ad un riutilizzo delle aree più elevate e della viabilità di crinale con declassamento di quella di fondovalle. Sotto il dominio dei Bizantini e degli Ostrogoti sorgono torri di altura per arrestare l’avanzata dei Longobardi in direzione di Ravenna e nell’alta Valle d’Arno, con scarso successo.

Uno dei percorsi forse più praticati nella Valle del Bidente fu la Strata petrosa Langobardorum: «La strada che percorreva la valle corrisponderebbe con la “strata petrosa Langobardorum” che conduceva ai valichi appenninici per i quali si scendeva alla Tuscia e sarebbe stata percorsa dal re dei longobardi, Grimoaldo, per dirigersi su Forlimpopoli, che venne da lui messa a ferro e fuoco fra il 661 e il 671. È in questa temperie che nacque Galeata, sotto il colle su cui sorgeva l’abbazia di sant’Ellero, fondata dal santo eremita sul finire del V secolo; quest’ultima costituì una delle prime comunità monastiche in Occidente. […] Al contempo il territorio era calato in quella fitta trama di pellegrinaggio che diverrà romeo con l’undicesimo-dodicesimo secolo, come documentano le fonti duecentesche: gli Annales Stadentes e l’Iter de Londinio in Terram Sanctam. La via bidentina, costellata da hospitales, che uniscono agli aspetti materiali, legati alle comunicazioni, gli elementi tipici della pietas religiosa medievale, si specializza come via romea al punto da assumere l’appellativo Romipetarum: via dei pellegrini diretti a Roma.» (C. Mambrini, Il territorio dell’alta Val Bidente tra Tardoantico e Alto Medioevo, in: F. Trenti, a cura di, Bibbiena, 2015, pp. 14-15, cit.).

Dopo la morte di Carlo Magno si insediarono signorotti di origine longobarda e franca spesso apparentati con aristocratici bizantini, come nel caso dei Conti Guidi. Il loro coinvolgimento nelle lotte tra Guelfi e Ghibellini e il conseguente contrasto con la Repubblica di Firenze comportò la loro caduta e l’ascesa della dominazione fiorentina. Ormai sfumate da alcuni secoli le Alpes Appenninae, con l’acquisizione da parte della Firenze, comunale poi signorile, del controllo di un esteso territorio appenninico sul versante romagnolo, tra XIV e XV secolo si va a consolidare la Romagna Fiorentina, ma con la successiva formazione di uno stato interregionale governato dalla stessa dinastia dei granduchi di Toscana diviene preferenziale l’espressione Romagna Toscana soprattutto quale area di libera circolazione di uomini, merci e idee non più impedita dalla catena appenninica, ormai scemate le insidie invasive dal Nord.

Il quadro territoriale più omogeneo conseguente al consolidarsi del nuovo assetto politico-amministrativo cinquecentesco vede gli assi viari principali, di fondovalle e transappenninici, sottoposti ad intensi interventi di costruzione o ripristino delle opere artificiali cui segue, nei secoli successivi, l’utilizzo integrale del territorio a fini agronomici alla progressiva conquista delle zone boscate. In questo periodo si verifica una rinascita delle aree di fondovalle con un recupero ed una gerarchizzazione infrastrutturale con l’individuazione delle vie Maestre, pur mantenendo forte vitalità le grandi traversate appenniniche ed i brevi percorsi di crinale.

Sul contrafforte principale da Cima del Termine il Regesto di Camaldoli documenta una Via de Monte Acutum, probabilmente esistente già dal 1084, come peraltro «[…] conferma un’opinione espressa nel 1935 dal Mambrini circa l’esistenza di una strada percorribile fra i boschi di quel perfetto triangolo, il Monte Acuto, costantemente rilevato nella documentazione medievale come punto di confine fra la Romània e la Tuscia […].» (C. Dolcini, Premessa, in: C. Bignami, A. Boattini, A. Rossi, a cura di, 2010, pp. 7-8, cit.). Mambrini fa un altro riferimento a tale strada nel trattare del Castello di Riosalso: «Il cardinale Anglico così lo descrive nel 1371: “Il castello di Riosalso è nelle Alpi in una certa valle sopra un sasso forte. Ha una rocca ed una torre fortissima ed è presso – circa un miglio – alla strada che mena in Toscana.” […] La strada qui ricordata era sul crinale del monte sopra il castello e per Nocicchio, passando a destra di Montecucco, per Badia Prataglia conduceva in Casentino. Qua e là restano gli avanzi di questa strada.» (D. Mambrini, 1935 – XIII, p. 288, cit.). Nel Catasto toscano tale via diventerà la Strada che da Montecarpano va alla Badia a Pretaglia.

La sopracitata Via Maestra che vien dall’Eremo nel Catasto toscano riguardo al tratto di contrafforte fino al Passo della Bertesca viene riclassificata Strada che dal Sacro Eremo va a Romiceto (oggi sent. 207 CAI), per il tratto dal passo a Casanova dell’Alpe diviene Strada Maestra di S. Sofia e Strada che dalla Casanova va a Santa Sofia in riferimento al tratto oltre il Monte Moricciona compreso tra la Ripa di Ripastretta e il Passo del Vinco: quest'ultimo interessava il Monte La Rocca e raggiungeva il Passo della Colla, aggirava i Monti Pezzoli e Marino sul versante SE e scendeva a Poggio alla Lastra divenendo di fondovalle fino a S.Sofia.

Nel Settecento, chi voleva risalire l’Appennino da S.Sofia, giunto a Isola su un’arteria selciata larga sui 2 m trovava tre rami che venivano così descritti: per Ridràcoli «[…] composto di viottoli appena praticabili […]», per S.Paolo in Alpe «[…] largo in modo che appena si può passarvi […]» e per il Corniolo «[…] è una strada molto frequentata ma in pessimo grado di modo che non vi si passa senza grave pericolo di precipizio […] larga a luoghi in modo che appena vi può passare un pedone […]» (Archivio di Stato di Firenze, Capitani di Parte Guelfa, Numeri Neri, 1707, citato da: L. Rombai, M. Sorelli, La Romagna Toscana e il Casentino nei tempi granducali. Assetto paesistico-agrario, viabilità e contrabbando, in: G.L. Corradi e N. Graziani - a cura di, 1997, p. 82, cit.). Inoltre, «[…] a fine Settecento […] risalivano […] i contrafforti montuosi verso la Toscana ardue mulattiere, tutte equivalenti in un sistema viario non gerarchizzato e di semplice, sia pur malagevole, attraversamento.» (M. Sorelli, L. Rombai, Il territorio. Lineamenti di geografia fisica e umana, in: G.L. Corradi, 1992, p. 32, cit.). La viabilità di crinale e traversale che doveva essere ritenuta di rilievo a metà ‘800 si ritrova cartografata nella schematica Carta della Romagna Toscana Pontificia. Un breve elenco della viabilità ritenuta probabilmente più importante nel XIX secolo all’interno dei possedimenti già dell’Opera del Duomo di Firenze è contenuto nell’atto con cui Leopoldo II nel 1857 acquistò dal granducato le foreste demaniali: «[…] avendo riconosciuto […] rendersi indispensabile trattare quel possesso con modi affatto eccezionali ed incompatibili con le forme cui sono ordinariamente vincolate le Pubbliche Amministrazioni […] vendono […] la tenuta forestale denominata ‘dell’Opera’ composta […] come qui si descrive: […]. È intersecato da molti burroni, fosse e vie ed oltre quella che percorre il crine, dall’altra che conduce dal Casentino a Campigna e prosegue per Santa Sofia, dalla cosiddetta Stradella, dalla via delle Strette, dalla gran via dei legni, dalla via che da Poggio Scali scende a Santa Sofia passando per S. Paolo in Alpe, dalla via della Seghettina, dalla via della Bertesca e più altre.» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, pp. 163-164, cit.). Lo stesso granduca conosceva personalmente quei luoghi: «Io visitai i paesi, percorsi le strade attuali, difficili, perigliose, per conoscerne ogni specialità. […] Cavalcando […] vidi nel fondo della valle del Bidente […] seguitai alla volta di Appennino […] e presi il crine. Da tramontana e levante era Romagna quasi sotto ai piedi […] La foresta dell’Opera sulla pendice precipitosa verso Romagna era manto a molte pieghe dell’Appennino, al lembo di quel manto apparivan le coste nude del monte […] Sulli spigoli acuti delle propaggini del monte si vedevano miseri paeselli con le chiese: San Paolo in Alpe, Casanova, Pietrapazza, Strabatenza; impercettibili sentieri conducevano a quelli, e lì dissero le guide i pericoli del verno, la gente caduta e persa nelle nevi, […] i morti posti sui tetti per non poterli portare al cimitero, e nelle foreste i legatori del legname sepolti nelle capanne.» (F. Pesendorfer, a cura di, pp. 176-177, cit.). Con l’avvento di Leopoldo II, venne intensificato l’ammodernamento della rete stradale tanto che a metà dell’800 la Romagna toscana risultava attraversata da una rete di strade rotabili piuttosto ampia e gerarchizzata. L’opera del Siemoni, iniziata nel 1938, apportò significativi miglioramenti alla viabilità forestale e non solo, con la realizzazione di arterie quasi rotabili verso l’Appennino e l’ampliamento della rotabile casentinese verso la Consuma con la costruzione di ponti nel fondovalle, al fine di spostare il traffico di legname su strada tramite appositi carri tirati da muli. Nel processo di miglioramento stradale di epoca lorenese riguardante in generale l’intera Toscana ma anche l’area romagnolo-casentinese fu determinante l’istituzione nel 1825 del Corpo degli Ingegneri di Ponti e Strade. Comunque, se l’Appennino occidentale già nella prima metà del XIX secolo vide la realizzazione delle prime grandi strade carrozzabili transappenniniche (Forlivese 1829-1882, Faentina 1832-1836 e del Giogo con variante della Futa 1749-1762 ammodernata nel 1820-1830), nel versante orientale i collegamenti erano sostanzialmente gli stessi di epoca romana, tramite la Via Sarsinate che correva lungo la Valle del Savio, superava Bagno di Romagna in direzione del Casentino e di Arezzo valicando l’Appennino come Via Romea Germanica o Via Romea dell’Alpe di Serra o Via Teutonica o Via Romea di Stade tramite il Passo di Serra, distante in linea d’aria circa 3 km dal futuro Passo dei Mandrioli, o tramite la Via maestra romana o Strada di Pieve attraverso il Valico di Montecoronaro, nota anche come Strada di Verghereto o Sentiero di Romagna, nell’800 classificata Strada maestra provinciale pur essendo una mulattiera. Per l’apertura e/o superamento dei valichi tra la valle dell’Arno e le valli del Bidente e del Savio con carrozzabili occorrerà attendere il periodo compreso tra la metà del XIX secolo e i primi decenni del XX. La prima opera di questo periodo fu la costruzione dell’interprovinciale n.18 Tosco-romagnola o Strada dei Mandrioli (oggi Strada Regionale n.71 Umbro Casentinese nel tratto toscano e Strada Provinciale n.142 dei Mandrioli nel tratto romagnolo), contemporanea all’apertura del Passo dei Mandrioli (1870-1882), ma il tratto S.Piero in Bagno-Sarsina fu inaugurato solo nel 1899. Seguì nel 1900 l’avvio dell’interprovinciale n.23 Tebro-Romagnola attraverso Verghereto, terminata nel 1932, che nel 1938 assumerà la denominazione di Strada Statale n.3bis Tiberina fino all’abbandono del tratto montano con la costruzione della E45 ed alla sua parziale interruzione per i frequenti dissesti. La Strada Provinciale del Bidente risale agli Anni Venti e Trenta; risale infine al 1960 il completamento della Strada Provinciale n.9ter del Rabbi e del Cavallino che valica l’Appennino alla Colla dei Tre Faggi.

LA GIOGANA