Fosso degli Acuti

Testo di Bruno Roba (17/02/2020 - Agg. 12/11/23)

Fosso della Lama - Coordinate WGS84: Origine (Spartiacque Appenninico) 43° 49’ 3” N / 11° 49’ 6” E – La Lama 43° 49’ 47” N / 11° 50’ 11” E - Sbocco (Lago) 43° 50’ 49” N / 11° 50’ 13” E -(Bidente, sbocco storico) 43° 50’ 57” N / 11° 50’ 24” E - Quote: Origine Spartiacque Appenninico 1300 m – La Lama 698 m - Sbocco (Lago) 558 m - Sbocco (storico) 538 m - Sviluppo 5,300 – 5,800 km.

Fosso degli Acuti - Coordinate WGS84: Origine (Pozza del Cervo) 43° 49’ 41” N / 11° 49’ 7” E – Origine (Prato al Soglio Nord) 43° 49’ 38” N / 11° 48’ 46” E - Origine (Prato al Soglio Sud) 43° 49’ 29” N / 11° 48’ 50” E - Termine (F.so della Lama) 43° 49’ 17” N / 11° 49’ 44” E - Quote: Origine Pozza del Cervo 1145 m – Origine Prato al Soglio Nord 1345 m – Termine 885 m - Sviluppo 1,250 km.

Fosso dei Fangacci - Coordinate WGS84: Origine (M. Penna) 43° 49’ 10” N / 11° 50’ 38” E - Origine (P.gio Tre Confini) 43° 48’ 31” N / 11° 50’ 25” E – Origine (Fonte Fangacci) 43° 48’ 33” N / 11° 50’ 58” E - Origine (Fonte di Guido) 43° 48’ 42” N / 11° 51’ 02” E - Sbocco (F.so della Lama) 43° 49’ 19” N / 11° 50’ 00” E - Quote: Origine M. Penna 1333 m - P.gio Tre Confini 1375 m – Fonte Fangacci 1228 m - Fonte di Guido 1210 m - Sbocco (F.so della Lama) 770 m - Sviluppo 2 km.

Fosso dei Forconali - Coordinate WGS84: Origine (Passo della Crocina) 43° 49’ 04” N / 11° 52’ 04” E - Sbocco (F.so della Lama) 43° 49’ 51” N / 11° 50’ 13” E - Quote: Origine (Passo della Crocina) 1375 m - Sbocco (F.so della Lama) 698 m - Sviluppo 3,3 km.

Fosso dei Pianelli - Coordinate WGS84: Origine (P.gio Cornacchia) 43° 49’ 42” N / 11° 49’ 27” E – Origine (Pian delle Malenotti) 43° 49’ 49” N / 11° 48’ 59” E - Viadotto SF 43° 50’ 20” N / 11° 49’ 49” E - Termine (F.so della Lama) 43° 50’ 30” N / 11° 50’ 9” E - Quote: Origine P.gio Cornacchia 1225 m – Origine Pian delle Malenotti 1169 m – Viadotto SF 690 m - Termine 580 m - Sviluppo 2,450 km.

Fosso della Spazzola - Coordinate WGS84: Origine (P.gio della Spessoleta) 43° 49’ 55” N / 11° 49’ 42” E – Viadotto SF 43° 50’ 7” N / 11° 49’ 56” E - Termine (F.so della Lama) 43° 50’ 15” N / 11° 50’ 9” E - Quote: Origine P.gio della Spessoleta 925 m – Viadotto SF 700 m - Termine 609 m - Sviluppo 1 km.

Nel contesto del sistema orografico del versante emiliano-romagnolo dell’Appennino Settentrionale, l’Alta Valle del Fiume Bidente nel complesso dei suoi rami di origine (delle Celle, di Campigna, di Ridràcoli, di Pietrapazza/Strabatenza), assieme alle vallate collaterali, occupa una posizione nord-orientale, in prossimità del flesso che piega a Sud in corrispondenza del rilievo del Monte Fumaiolo. L’assetto morfologico è costituito dal tratto appenninico spartiacque compreso tra il Monte Falterona e il Passo dei Mandrioli da cui si stacca una sequenza di diramazioni montuose strutturate a pettine, proiettate verso l’area padana secondo linee continuate e parallele che si prolungano fino a raggiungere uno sviluppo di 50-55 km: dorsali denominate contrafforti, terminano nella parte più bassa con uno o più sproni mentre le loro zone apicali fungenti da spartiacque sono dette crinali, termine che comunemente viene esteso all’insieme di tali rilievi: «[…] il crinale appenninico […] della Romagna ha la direzione pressoché esatta da NO a SE […] hanno […] orientamento, quasi esatto, N 45° E, i contrafforti (e quindi le valli interposte) del territorio della Provincia di Forlì e del resto della Romagna.» (P. Zangheri, 1961, rist.anast. 1989, p. 9, cit.). L’area, alla testata larga circa 18 km, è nettamente delimitata da due contrafforti principali che hanno origine, ad Ovest, «[…] dal gruppo del M. Falterona e precisamente dalle pendici di Piancancelli […]» (P. Zangheri, 1961, rist.anast. 1989, p. 14, cit.) e, ad Est, da Cima del Termine; in quell’ambito si staccano due contrafforti secondari e vari crinali e controcrinali minori delimitanti le singole vallecole del bacino idrografico.

La Valle di Ridràcoli è attraversata da quel ramo intermedio del Bidente delimitato, ad Est dall’intero sviluppo del contrafforte secondario che si diparte da Poggio allo Spillo (collegando Poggio della Bertesca, Croce di Romiceto, i Monti Moricciona, La Rocca, Marino, Pezzoli e Carnovaletto) per concludersi sul promontorio della Rondinaia digradando a valle di Isola costretto dalla confluenza del Fiume Bidentino o Torrente Bidente di Fiumicino nel Fiume Bidente. Ad Ovest la valle è delimitata dall’intero sviluppo del contrafforte secondario che si distacca da Poggio Scali e che subito precipita ripidissimo disegnando la sella di Pian del Pero, serpeggiante evidenzia una sequenza di rilievi (i Poggi della Serra e Capannina, l’Altopiano di S.Paolo in Alpe, Poggio Squilla, Ronco dei Preti e Poggio Collina, per terminare con Poggio Castellina) fino a digradare presso il ponte sul Fiume Bidente di Corniolo a monte di Isola, costretto dalla confluenza del Fiume Bidente di Ridràcoli nel Bidente di Corniolo.

Il bacino idrografico del Fiume Bidente di Ridràcoli, di ampiezza molto superiore rispetto alle valli collaterali e che vede il lago occupare una posizione baricentrica, con l’asta fluvio/lacustre f.so Lama/invaso/fiume posizionata su un asse mediano Nord-Sud, mostra una morfologia molto differenziata rispetto al suo baricentro. L’area sorgentifera, con la realizzazione dell’invaso artificiale, si differenzia tra quella che lo alimenta e quella a valle della diga che alimenta direttamente il fiume. A monte l’area imbrifera confluisce in cinque corsi d’acqua principali che costituiscono i corrispondenti bracci lacustri di cui si compone il lago. Essi sono il Fosso delle Macine, poi di Campo alla Sega, il Fosso degli Altari e il Fosso della Lama, l’asta torrentizia costituita dalla sequenza dei Fossi del Ciriegiolone, dell’Aiaccia e del Molinuzzo, cui contribuisce la ramificazione del Fosso del Raggio o Rio Fossati e infine il Fosso del Molino.

Il bacino idrografico del Fosso della Lama sul versante meridionale è delimitato dal tratto di arcata spartiacque che si estende da Prato al Soglio a Poggio allo Spillo, sul versante occidentale da un complesso sistema morfologico di seguito descritto e, sul versante orientale, dal tratto di contrafforte secondario che si diparte da Poggio allo Spillo fino a Poggio della Bertesca, da cui si stacca la dorsale che, evidenziando i rilievi di Scaramuccia, Poggio Fonte Murata e Poggio La Guardia, punta verso il fondovalle oggi occupato dal Lago di Ridracoli.

Dallo Spartiacque, all’altezza di Poggio Porcareccio, si divarica una dorsale che, prima di estendersi con la Costa Poggio Piano, esprime un piano inclinato in contropendenza su cui è situata la Posticcia i Matteino ed ha inizio un sistema morfologico che si estende verso SE caratterizzato da due valloni consequenziali e simmetricamente opposti che si sviluppano parallelamente allo stesso Spartiacque e che devono la loro formazione a dislocazioni geologicamente recenti lungo fratture sub verticali, ovvero particolari movimenti franosi che si evolvono molto lentamente lungo superfici profonde causando, nella parte superiore, l’apertura di avvallamenti e il conseguente fenomeno dello sdoppiamento delle creste, evidenziato da una sequenza di picchi o rialzi in contropendenza. Questi rilievi sono posti al principio delle dorsali che, in successione, si distaccano penetrando nella valle (fenomeno similare a quello del bacino del Fosso dell’Abetìa, delimitato da una sequenza di rilievi, tra cui Poggio Palaio, ricoperti dall’Abetina di Campigna). Si tratta della dorsale della Segarina, delle Ripe di Michelone, che proseguono con la costa di Poggio della Cornioleta e di Poggio Cornacchia, da cui si stacca la costa di Poggio della Spessoleta. Così, simmetricamente rispetto all’asse idrografico principale, al sistema morfologico Cornacchia-Acuti si oppone il sistema Penna-Fangacci, laddove Poggio Cornacchia e il Monte Penna (che emerge invadente nel fondovalle della Lama evidenziando nella morfologia asimmetrica la giacitura a reggipoggio degli strati) si insinuano fronteggindosi e co-stringendo la parte ala della valle. Nei valloni i Fossi degli Acuti e dei Fangacci, nel loro scorrere, convergono al centro riunendosi al ramo principale proveniente dallo Spartiacque. «[…] origini delle acque […] del Fiume Lama che va in quello di Santa Sofia e prende altre acque sino di là dalla Fonte al Sasso» (F. Mazzuoli, Veduta dell’Appennino …, 1788, BNCF, G.F. 164, in: G.L. Corradi, a cura di, 1992, p.50, cit.; N. Graziani, 2001, vol. II, p.875; cit.).

Le Ripe di Michelone e la costa di Poggio della Cornioleta costituiscono il limite occidentale del bacino idrografico, delimitando il sottobacino del Fosso dei Pianelli, Poggio Cornacchia e la costa di Poggio della Spessoleta delimitano il sottobacino del Fosso della Spazzola: entrambi sono affluenti in sx del Fosso della Lama. Il vallone che ha inizio dalla Posticcia di Matteino ospita siti quali il Bagnatoio, Pian delle Malenotti e la Pozza del Cervo, da cui nasce il Fosso degli Acuti. Il Fosso dei Pianelli ha origine da un’ampia ramificazione che si estende tra Poggio Cornacchia e le Ripe di Michelone, con il ramo più alto che nasce dalla piega settentrionale tra le due vette di Poggio Cornacchia e il ramo più lungo che è alimentato dai ristagni della sella di Pian delle Malenotti, celata dietro le Ripe di Michelone. Nasce quindi all’interno della Riserva di Sasso Fratino e, tenuto in sx idrografica il crinale di Poggio della Cornioleta, esce dalla Riserva sottopassando la S.F. S.Paolo in Alpe-La Lama scavalcato da una struttura in pietra ad arco a tutto sesto; poco dopo, rasentato il dolce pendio di Pianelli (da cui prende il nome) confluisce nel Fosso della Lama. Poggio della Spessoleta è l’antico oronimo forse dimenticato (vicino si trova un sito detto Spazzoleta) di una dorsale che, staccatasi da Poggio Cornacchia, delimita il sottobacino del Fosso della Spazzola, costituendone il versante sx e interponendosi rispetto al Fosso dei Pianelli, mentre l’altro versante è delimitato da un’altra costa che si stacca da Poggio Cornacchia. Nasce quindi anch’esso all’interno della Riserva e ne esce sottopassando la strada forestale, scavalcato da una soletta in c.a. su spallette in pietrame; poco dopo confluisce nel Fosso della Lama dopo aver rasentato i siti di Sasso di Bosco e Sega dei Butteri (quest’ultimo adiacente e visibile dalla strada).

Autori e cartografia discordano se il Fosso della Lama trovi origine direttamente dal tratto di Spartiacque compreso tra Prato al Soglio e il Gioghetto, come dalla cartografia regionale o sia generato dalla confluenza del Fosso degli Acuti con quello dei Fangacci come nella Carta d’Italia I.G.M. di primo impianto (1937), o si estendesse a quest’ultimo come nel Catasto toscano e nella successiva Carta d’Italia (1893-94), o abbia origine a Pian della Lama (ipotesi incoerente) generato dai Fossi dei Fangacci e dei Forconali: «In passato era denominato fosso de La Lama anche il tratto a monte fino alla confluenza del fosso degli Acuti con quello dei Forconali (v. CARTA D’ITALIA dell’I.G.M. Foglio 107 II). È il fosso dei Gamberi, di cui parla il Beni nella sua guida del 1908.» (G. Chiari, 2010, nota 11 p. 13, cit.). Ma non è esatta la citazione dell’I.G.M. Anche nell’ulteriore cartografia antica compaiono discordanze: in una mappa della Romagna Toscana Pontificia del 1830-1840 (URL cit.) si vede il tratto di origine del Fosso della Lama coincidere con il tracciato dell’odierno Fosso dei Fangacci, come pure nella Carta Geometrica della Toscana di G. Inghirami del 1830 dove, pur approssimativa in quanto in scala 1:200.000, è evidenziata la continuità della sua ampia valle con quella del Bidente di Ridràcoli. Nella Pianta Geometrica della Regia Foresta Casentinese del 1850 (questa mappa e quella pontificia sono conservate presso il Nàrodni Archiv Praha - URL cit.) solo il tratto a valle de La Lama è identificato come fosso topico (come sostiene G. Chiari), cui pare estendersi il Fosso degli Acutoli, di cui sarebbe affluente il Fosso dei Fondi, oggi dei Fangacci; come dei Gamberi viene invece indicato un fosso che passa dalla Fonte Solforosa. Nella mappa del 1850 Alla Fonte Grattugia è la caratteristica denominazione di un ulteriore apparente affluente del Fosso degli Acutoli da ritenere invece ramo originario del Fosso della Lama che raggiunge lo Spartiacque, mentre nel Catasto toscano lo stesso ramo era detto Fosso dell'Abetaccio o, più anticamente, Fosso de Mapassi, ovvero dei Mal passi, toponomastica che si ritrova in una mappa del 1637 allegata ad una relazione del 1710 del provveditore dell’Opera del Duomo di Firenze (riproduzioni della mappa si trovano in A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, p. 20, cit. e, a colori, in A. Bottacci, 2009, p. 31, cit.).

Riguardo il Fosso dei Fangacci come oggi classificato si possono individuare plurime origini: i rami più elevati si spingono fino sul versante meridionale del Monte Penna, sul versante occidentale di Poggio allo Spillo (ma nel 1850 vi era distinzione tra i suoi due picchi e quello occidentale era detto Poggio delle Ripebianche) e su quello settentrionale di Poggio Tre Confini; i più noti hanno origine dalla Fonte Fangacci, anticamente detta del Gioghetto o dei Beventi, posta sul passo omonimo accanto al rifugio, e dalla Fonte di Guido, adiacente all’Aia di Guerrino. Detti luoghi delimitano il sottobacino idrografico del fosso.

Lungo il Fosso dei Fangacci è localizzato l’omonimo Geosito puntuale di rilevanza locale per un affioramento di interesse strutturale, da considerare unico nella zona, nel quale si osserva una deformazione verticalizzata-rovesciata detta “piega a ginocchio” appartenente alla Linea di Monte Falco. L’affioramento è costituito da marne grigie e grigio-verdi con livelli sottili e medi di siltiti grigio-marroni e grigio-verdastre. La valle è interamente percorribile grazie al Sentiero degli Scalandrini, che pare sia stato tracciato nei primi decenni del XX sec., come risulta dal confronto delle due edizioni della cartografia I.G.M. di impianto (1893-94 e 1937), mentre tale toponimo è comparso solo nella cartografia moderna. Nei secoli precedenti risulta l’esistenza di un altro tracciato viario di un certo rilievo che correva interamente in sx idrografica prima rimanendo in quota (di cui rimangono alcuni tratti) e discendente a guadare il Fosso della Lama in prospicienza della valle del Fosso degli Acuti.

Tra il Monte Penna e le dorsali della Bertesca e di Poggio Fonte Murata, caratterizzate da morfologie identificate da toponimi quali Scaramuccia, Trogone e Barilaccio, che paiono voler esorcizzare le asperità dei luoghi cui son attribuiti (anticamente ricorrevano Le Ripebianche e I Lastri), si estende il sottobacino del Fosso dei Forconali con il suo affluente Fosso delle Ripe, che dalle loro pieghe hanno origine. Il sottobacino ricade parzialmente all’interno della Riserva Biogenetica Badia Prataglia-Lama soprattutto relativamente alla porzione del sottobacino del Fosso delle Ripe. Nella cartografia antica compare esclusivamente il toponimo Valle dei Forconali, in cui si sviluppa il ventaglio orografico disteso sull’arcata montana tra il Monte Penna e Poggio della Bertesca, intercalato a siti dai citati toponimi descrittivi come Scaramuccia che, nel nome, pare richiamare la sua orografia tormentata, oggi ricoperta da un’abetina restaurativa, Barilaccio, che corrisponde a un tratto di pendio meno accentuato che si distacca dal tratto Poggio della Bertesca/Passo della Crocina e che, dal confronto foto/cartografico, si individua per essere adiacente ad una abetina posta verso Nord, Trogone, posto più a Sud-Ovest, che si distacca impervio e ramificato dal tratto Poggio allo Spillo/Passo della Crocina. Anche per questi ultimi la toponomastica pare descrivere la morfologia dei luoghi: infatti, se la convessità del primo pare richiamare appunto un barile, la denominazione del secondo potrebbe derivare da una contrazione di trogolòne, accrescitivo riferibile al trògolo come conca o tronco d’albero scavato ove si mette il mangiare del maiale o, più nobilmente, al trògolo glaciale, valle modellata da un ghiacciaio a forma di doccia o ad U.

In questo ambito si colloca La Lama, pressoché al centro della Macchia di Santa Maria del Fiore, una “enclave” paesaggistica riconosciuta tale già dal XIX sec.: «Cavalcando […] vidi […]. La foresta dell’Opera sulla pendice precipitosa verso Romagna era manto a molte pieghe dell’Appennino, al lembo di quel manto apparivano le coste nude del monte […] nel fondo della valle del Bidente una macchia nera nell’Appennino, al certo foresta d’abeti d’importanza […] Desioso di conoscerla presi la via di Ridracoli, vidi poco dopo distendersi alli occhi la scena selvosa nelle pieghe d’Appennino […] poi vidi la via spianarsi in una valletta verde, profonda cinta da antica altera foresta che un ruscello bagnava, e disse la guida Giovannetti essere la valle della Lama e il fosso chiamarsi della Sega […]» (Leopoldo II di Lorena, Le memorie, 1824-1859, in: G.L. Corradi, O. Bandini, “Per quanto la veduta consenta di spaziare”. Scelta di testi dal XIV al XIX secolo, in: G.L. Corradi, a cura di, 1992, p.78, cit.), ma soprattutto dalla metà del XX: «[…] una perla paesaggistica per se stessa e per la vista di un ampio anfiteatro che vi si apre a rappresentazione prospettica ideale del bosco antico. Con le balze rocciose ancora abitate dall’aquila, con le estese faggete ad orlo del crinale appenninico, con il sottostante bosco misto di abeti e faggi in alto e in basso di querce, olmi, tigli e carpini. […] A metà degli anni ’50 La Lama era ancora un luogo molto frequentato da bovari, boscaioli, camionisti e operai addetti alle varie manutenzioni di fabbricati e strade. Esisteva ancora una vecchia linea telefonica di 20 chilometri, con gli apparecchi a manovella, che la collegava alla stazione forestale di Badia Prataglia, al mondo esterno. […] C’era perfino un’osteria dove gustare […] specialità gastronomiche […] di un luogo che […] si poteva chiamare […] della Romagna toscana. […] per ricostituire il ricco patrimonio faunistico dell’anteguerra […] Fin dagli anni ’50 del secolo scorso vi era stato costruito un ampio recinto per la reintroduzione degli ungulati […] sterminati durante l’ultima guerra. […] All’interno del recinto si trovava un capanno per conservarvi il foraggio invernale. Esso fu trasformato in un punto di osservazione […]» (F. Clauser, 2016, pp. 58-61, cit.). Diversa la visione economicistica di una lunga relazione del 1652 presentata direttamente al granduca contenente una molto precisa descrizione dei luoghi e della qualità delle piante presenti nelle foreste dell’Opera, «[…] nella Lama scendemmo per la via de’ Mal Passi luogo che è pieno di faggi et a ragione si chiama con questo nome. È la Lama in un piano a cui verso il Giogo sovrasta un altissimo monte che si dice la Penna con una spiaggia che si dice i Beventi luoghi tutti coperti per lo più di faggi non d’abeti e in quel piano particolarmente dove già era un gran lago si vede poco altro che faggi, ontani, vetrici e canne e faggi parimente su per le coste d’attorno. L’Opera havendovi già tenuto i suoi conduttori molti anni che per far legni quadri vi tagliarono tutti gli abeti buoni […]. Non si deve dunque pensare a farvi strade per legni tondi quando anco si facessero comodamente e con modesta spesa perché non sono in questi paesi ne pochi ne alcuni abeti buoni per le galere […]» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, p. 270, cit.).

La Lama è classificata Geosito di rilevanza locale per le note caratteristiche di ripiano di origine alluvionale causato dallo sbarramento della valle ad opera di un’imponente frana staccatasi da Poggio Fonte Murata in epoche paleo-geologiche. La zona di di distacco è ancora ben riconoscibile, corrispondente ad uno scivolo ripidissimo, con forma a doccia e rivestito da un rado bosco. Lo sbarramento, ostacolando il regime idraulico dell'ampio bacino idrografico, causò l’allagamento delle zone retrostanti con formazione di uno specchio lacustre, ed evoluzione in torbiera, ramificato verso monte in corrispondenza della confluenza tra i Fossi dei Forconali e delle Ripe.

Principale Geosito di rilevanza locale che caratterizza questo tratto di bacino è il Monte Penna che, consentendo dalla sua vetta la vista dell’intero bacino idrografico fino al Lago di Ridràcoli, spicca per l'elevata energia di rilievo e la forma molto più aspra rispetto ai versanti circostanti. Come già accennato, la sua forma asimmetrica rispecchia l'andamento degli strati, dove la parte più scoscesa segna le pareti con strati a reggipoggio mentre in quella retrostante, che si raccorda alla zona di crinale, si osserva coincidenza tra pendio e superfici di strato. L'origine di questa peculiare morfologia potrebbe essere dovuta a dislocazioni recenti lungo faglie subverticali che hanno portato un lembo roccioso in risalto strutturale rispetto alle aree circostanti. Presso la cima si osservano piccole depressioni allungate verosimilmente imputabili a sdoppiamenti di cresta. Ulteriore Geosito di rilevanza locale è la Fonte Solforica della Lama, posta lungo la S.F. del Cancellino ed alimentata da una vena adiacente ad un affluente proveniente dalle pendici di Poggio Fonte Murata (già Fosso dei Gamberi) e nota anche come Fonte Solforosa, caratterizzata da una fontana in conci di arenaria da cui esce una sorgente molto copiosa dove colonie di solfobatteri formano una mineralizzazione solforosa; accanto ad essa si trova una seconda sorgente posta all’interno di un chiostro votivo ma producente minori depositi bianchi. «Ricca di sorgenti, di fonti […] anche la montagna tosco-romagnola è stata scenario fin dall’antichità di manifestazioni di culti idrici, basati sulla credenza del potere magico delle acque sgorganti dal ventre della terra, simboli e strumenti di potere delle divinità ctonie [collegate con la vita terrestre o sotterranea, ndr], lasciandone traccia in toponimi … a Bagno di Romagna la leggenda attribuisce a Sant’Agnese e al suo cagnolino il ritrovamento delle acque termali: l’animale cominciò a razzolare con le zampe in un certo luogo facendo scaturire le acque miracolose che sotto vi scorrevano, le quali risanarono la santa […]. Nei pressi dei prati della Foresta della Lama […] sgorga una fonte che viene denominata Bagno o Pozza della Troia dalle meravigliose proprietà terapeutiche apprezzate forse fin da epoca preromana, viste anche le numerose tracce di frequentazione antica della zona. Si racconta, infatti, che una scrofa affetta da una malattia della pelle, dopo essersi immersa in quelle acque, ne fosse uscita inaspettatamente risanata: da quel momento prese avvio il pellegrinaggio […] per quanti erano affetti da malattie cutanee e da reumatismi.» (E. Casali, Aspetti e forme della cultura folclorica nelle montagne della Romagna toscana, in: N. Graziani, a cura di, 2001, vol. I, p. 412, cit). Alla Lama si trovano anche la Fonte di Francesco, dedicata all’ultimo comandante della casa forestale Francesco Bertinelli (quindi priva di riferimenti religiosi), e la Fonte di Regina, posta a breve distanza accanto alla strada forestale, mentre è pressoché scomparsa la Fonte di Antonio, posta accanto ad una bancata rocciosa di lato al rettilineo che scende dallo stretto tornante degli Acuti, nel passato recente segnalata in cartografia e con tabella.

L’intero sistema dei crinali, nelle varie epoche, ha avuto un ruolo cardine nella frequentazione del territorio, in epoca romana i principali assi di penetrazione si spostano sui tracciati di fondovalle, che tuttavia tendono ad impaludarsi e comunque necessitano di opere artificiali, mentre i percorsi di crinale perdono la loro funzione portante, comunque mantenendo l’utilizzo da parte delle vie militari romane, attestato da reperti.Tra il VI ed il XV secolo, a seguito della perdita dell’equilibrio territoriale romano ed al conseguente abbandono delle terre, inizialmente si assiste ad un riutilizzo delle aree più elevate e della viabilità di crinale con declassamento di quella di fondovalle. Lo stato di guerra permanente porta, per le Alpes Appenninae l’inizio di quella lunghissima epoca in cui diventeranno anche spartiacque geo-politico e, per tutta la zona appenninica, il diffondersi di una serie di strutture difensive, anche di tipo militare/religioso o militare/civile, oltre che dei primi nuclei urbani o poderali, dei mulini, degli eremi e degli hospitales. Successivamente, sul finire del periodo, si ha una rinascita delle aree di fondovalle con un recupero ed una gerarchizzazione infrastrutturale con l’individuazione delle vie Maestre, pur mantenendo grande vitalità le grandi traversate appenniniche ed i brevi percorsi di crinale. Il quadro territoriale più omogeneo conseguente al consolidarsi del nuovo assetto politico-amministrativo cinquecentesco vede gli assi viari principali, di fondovalle e transappenninici, sottoposti ad intensi interventi di costruzione o ripristino delle opere artificiali cui segue, nei secoli successivi, l’utilizzo integrale del territorio a fini agronomici alla progressiva conquista delle zone boscate. Nel Settecento, chi voleva risalire l’Appennino da S. Sofia, giunto a Isola su un’arteria selciata larga sui 2 m trovava tre rami che venivano così descritti: per Ridràcoli «[…] composto di viottoli appena praticabili […]» per S. Paolo in Alpe «[…] largo in modo che appena si può passarvi […].» e per il Corniolo «[…] è una strada molto frequentata ma in pessimo grado di modo che non vi si passa senza grave pericolo di precipizio […] larga a luoghi in modo che appena vi può passare un pedone […]» (Archivio di Stato di Firenze, Capitani di Parte Guelfa, citato da: L. Rombai, M. Sorelli, La Romagna Toscana e il Casentino nei tempi granducali. Assetto paesistico-agrario, viabilità e contrabbando, in: G.L. Corradi e N. Graziani - a cura di, 1997, p. 82, cit.). Ancora all’inizio dell’800, per la generale mancanza di opere di regimentazione idraulica nei fondovalle e nonostante gli interventi migliorativi della seconda metà del XVIII sec., la viabilità della Romagna Toscana era costituita prevalentemente dai numerosi percorsi di costa situati lungo i crinali secondari subappenninici e dai sentieri di attraversamento congiungenti le vallate. All’interno delle foreste esistevano alcune vie dei legni ed innumerevoli erano le mulattiere usate per il trasporto delle piccole pezzature di legname.

La prima cartografia storica, ovvero il dettagliato Catasto toscano (1826-34 – scala 1:5000), la schematica Carta della Romagna Toscana Pontificia (1830-40 – scala 1:40.000), le prime edizioni della Carta d’Italia dell’I.G.M. (1893-94 – scala 1:50.000; 1937 – scala 1:25.000), consente di conoscere il tracciato della viabilità antica che raggiungeva Ridràcoli per poi inoltrarsi nelle vallate sub-montane. Attraversato il Bidente di Corniolo presso Isola, con il Ponte dell'Isola, sul luogo del ponte odierno, essa si manteneva in sx idrografica risalendo subito a mezzacosta fino a raggiungere Biserno, per quindi ridiscendere nel fondovalle del borgo, dove si concludeva con un lungo rettilineo al cui termine si trovava Il Ponte di Ridràcoli. Tale viabilità, anonima nelle mappe citate, verrà poi denominata Strada Comunale Ridràcoli-Biserno e Strada Comunale Isola-Biserno; solo in occasione dei lavori di costruzione dell’invaso quest’ultima verrà ristrutturata e ampliata diventando parte della S.P. n.112.

Vari itinerari trasversali collegavano le vallate adiacenti, principalmente dipartendosi dal baricentro militare-residenziale del Castello di Ridràcoli (nel 1216 è documentato come Castrum Ridiracoli un villaggio fortificato che, secondo la Descriptio Romandiole del 1371, raggiungeva appena 6 focularia) e dai nuclei economico e religioso del ponte e della chiesa (una villam Ridraculi cum omnibus ecclesiis è documentata già dal 1213), dialetticamente separati in base alla morfologia del luogo, determinata dalla fitta sequenza delle anse fluviali. Dal Castello partiva la Strada che dal Castello di Ridracoli conduce alla Chiesa della Casanova, risalente la Valle dei Tagli ed imperniata su Casanova dell’Alpe (su una pietra cantonale della chiesa sono ancora leggibili le distanze chilometriche – evidentemente non più valide - km 12,358 per Bagno e km 5,933 per Ridràcoli); costituiva parte della successiva Mulattiera Ridràcoli-Bagno. Dal Ponte di Ridràcoli partiva la Strada che da Ridracoli va al Poggio alla Lastra, che, superata la chiesa, risaliva la Valle del Corneta, parte della successiva e rinomata Mulattiera di Ridràcoli diretta a Santa Sofia tramite Strabatenza. Entrambe le mulattiere incrociavano sul crinale la Strada Maestra di S. Sofia o Strada che dalla Casanova va a Santa Sofia, la prima presso il Monte Moricciona, la seconda sul Passo della Colla, posto sulla Colla del Monte interposta tra i Monti Marino e La Rocca. Molto note e ancora riportate come tali nella cartografia moderna, negli anni ’50 alle estremità delle mulattiere vennero installati dei cippi stradali riportanti la rispettiva denominazione, così classificandole e specificandone l’uso escluso ai veicoli; rimasero localmente in uso fin’oltre metà del XX secolo, infatti le odierne strade forestali verranno realizzate solo un ventennio dopo.

Dai piedi del centro religioso si staccava un percorso che giungeva fino alle pendici della Seghettina … «[…] praticabile solamente nella bella stagione, quando le acque del fiume erano scarse, e si snodava lungo il corso del Bidente che veniva attraversato ben 33 volte […]» (C. Bignami, 1995, p. 90, cit.). Dalla via castellana si staccava la strada comunale, sempre percorribile, che risaliva il Bidente per un lungo tratto correndo accanto all’alveo fluviale, per la parte fino alla diga oggi sostituita dalla viabilità di servizio, per il resto ormai sommersa. La via scavalcava il Fosso dei Tagli, presso lo sbocco nel Bidente, forse sul luogo oggi occupato dall’asfalto stradale, con il Ponte dei Tagli. Subito dopo la mulattiera passava sotto un arco del Mulino di Sopra costeggiandone il bottaccio. Con la costruzione della diga e con il riempimento dell’invaso, è scomparso pressoché l’intero tracciato viario e sono scomparsi mulini, insediamenti (le Celluzze – che spesso riemerge, la Forca, Lagacciolo, Verghereto), ponti e guadi che, come sopracitato, attraversavano 33 volte il Fiume della Lama o Obbediente (come era anticamente classificato), come il Ponte a Ripicchione (documentato da una mappa del 1637 allegata ad una relazione del 1710 del provveditore dell’Opera del Duomo di Firenze riproduzioni della mappa si trovano in A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, p. 20, cit. e, l’originale a colori, in A. Bottacci, 2009, p. 31, cit.) e il Ponte alla Forca. La mulattiera, dopo il Ponte a Ripicchione abbandonava l’argine fluviale risalendo progressivamente il versante e, sorpassata la Fonte dei Bisernini, raggiungeva Lagacciolo; un bivio divideva il tratto che da Case di Sopra risaliva fino al Monte Cerviaia dalla prosecuzione della via che ridiscendeva fino a La Forca e al suo mulino, prima attraversando il fosso detto Il Fossone con una palancola lignea, in un’area ormai sommersa. La viabilità lungo il Bidente terminava con l'attraversamento tramite il Ponte alla Forca o della Seghettina, risalente al 1843.

La Valle della Lama era inoltre interessata da alcune c.d. vie dei legni, utilizzate per il trasporto del legame tagliato dai boschi di prelievo fino al Porto di Badia a Poppiena a Pratovecchio, attraverso i valichi appenninici tosco-romagnoli, tra cui la via che dalla Lama conduceva alla Seghettina e quindi a Pian del Pero e la Calla e la via che da S. Sofia, per Ridracoli e Lama, portava a Gioghetto, Camaldoli e Poppi, alla quale il Siemoni innestò un ramo per Pratovecchio, così individuate all’inizio del XX secolo dal Direttore generale delle Foreste, al Ministero di Agricoltura, A. Sansone nella relazione sullo stato delle foreste demaniali (cit.). Una probabile antica struttura sul luogo del Ponte alla Forca consentiva inoltre l'attraversamento da parte della Via dei Fedeli di S. Romualdo, ricordata da alcuni autori: P.L. della Bordella: «[…] per salire all’Eremo (Campo Amabile), i pellegrini romagnoli, S. Ambrogio di Milano e Leopoldo II Granduca di Toscana, percorrevano la via dei fedeli di San Romualdo che da Santa Sofia, per Ridracoli, la Seghettina e la Lama, sale al Gioghetto per ridiscendere al sottostante Eremo.» (2004, p. 190, cit.); F. Pasetto: «[…] ricordiamo, in particolare, il Gioghetto, attraverso il quale il ravennate san Romualdo scese a Campo Amabile […]» (2008, p. 207, cit.). Dalla Seghettina la via prima scendeva a guadare il Fosso degli Altari poi il Fosso della Lama, probabilmente sul luogo dove, alla fine del XIX secolo era documentata una pedanca scomparsa negli scorsi anni ’80 (ma un altro guado è ancora presente poco più a valle). Successivamente il tragitto proseguiva in destra idrografica fino a La Lama dirigendosi verso il crinale. In località La Docciolina l’antica via risaliva con una fitta sequenza di strettissimi tornanti poi detti Strada della Lama o Strada delle Svolte (si ritrovano consistenti resti), che toccavano La Cava dei Frati fino all’odierno Gioghetto quindi, superato l’Eremo, scendeva a Camaldoli tramite la c.d. Via Corta, già Strada di Camaldoli, per poi percorrere la valle dell’Archiano fino a Soci. Attraversando il Gioghetto (Gioghicciolo nei documenti camaldolesi) il ravennate Romualdo nel 1024 (nel 1012 secondo la tradizione) giunse a Campo Amabile per fondare l’Eremo. Se nel XIX secolo, quando ancora non esisteva il moderno Passo dei Fangacci, un Gioghetto è documentato solo in corrispondenza del passo poco più a monte sulle pendici di Poggio Tre Confini (anticamente detto Poggio Tre Termini, dove si trovava pure un’altra Cava dei Frati) il tracciato che da qui si ricongiunge al Sent. 74 CAI che ridiscende verso l’Eremo costituirebbe ipotesi per una diversa localizzazione di un luogo della tradizione storica camaldolese. Sulle vicende di questi luoghi in relazione alle dispute sui confini tra l’Opera del Duomo e il Monastero di Camaldoli, che portò all’installazione di numerosi cippi di confine (“termini di pietra”) v. M. Ducci, G. Maggi, cit.

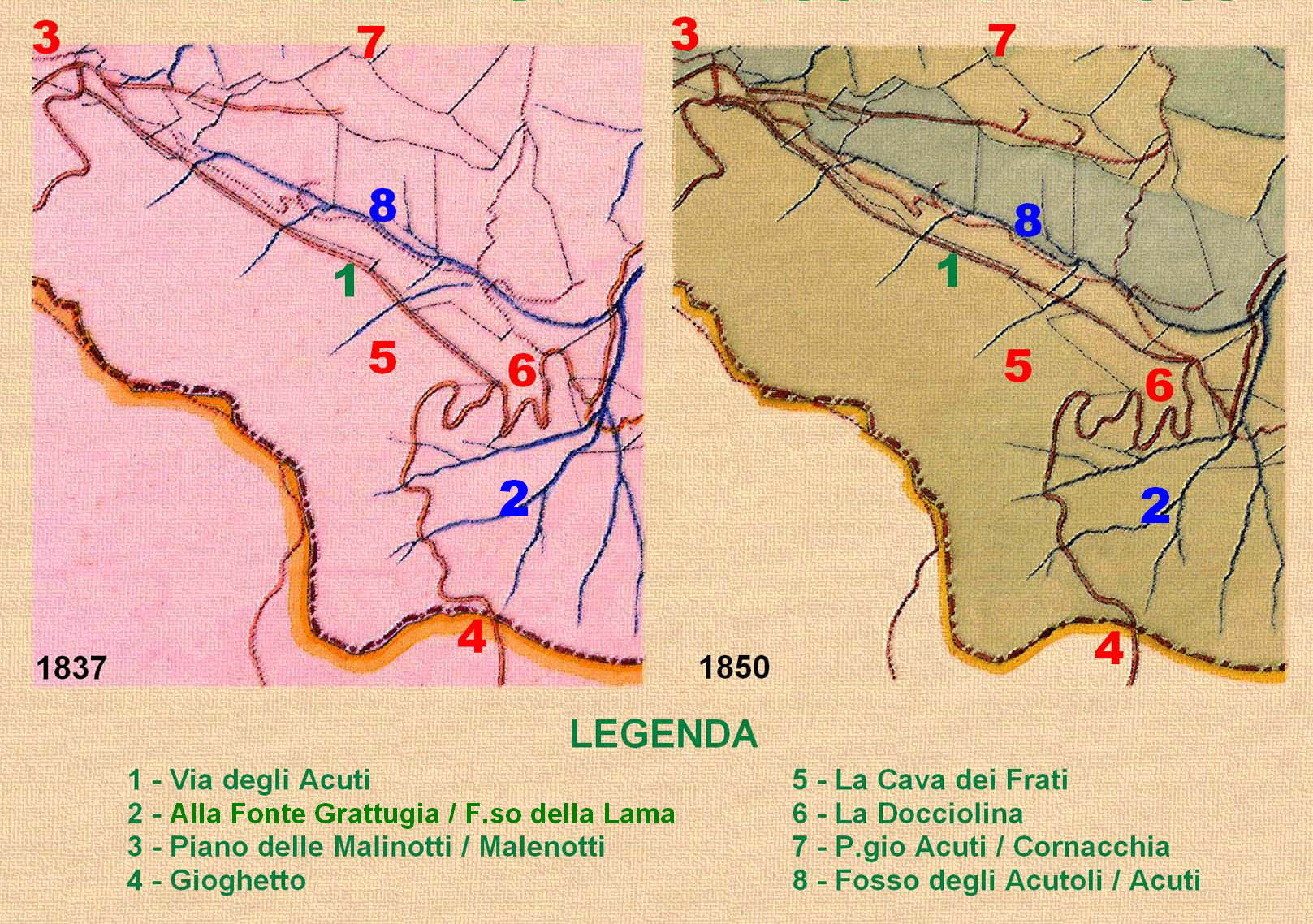

Questo percorso è stato nel tempo fortemente modificato a seguito delle trasformazioni necessarie per la modernizzazione delle vie di esbosco del legname, concentrate soprattutto in epoca ottocentesca, da parte del Siemoni, con la prima modernizzazione della futura Strada degli Acuti, che comportò l’abbandono dell’antica via che valicava il crinale al Gioghetto. L’uso del toponimo Acuti (segnalato da apposito cartello) oggi forse è consolidato a causa della presenza, a quota 1167 m, di un tornante strettissimo della rotabile moderna ma, come risulta dalla citata Pianta Geometrica, nel 1850 Poggio Cornacchia era detto Poggio Acuti evidentemente per le sue spiccate caratteristiche morfologiche mentre accanto scorreva (scorre) il Fosso degli Acutoli tutti elementi cui relazionare l’oronimo e l’idronimo.

Dal confronto tra la Pianta Geometrica del 1850 e la Carta Geometrica della Regia Foresta Casentinese per dimostrare il progressivo avanzamento dei lavori e dei rapporti forestali che dall’anno 1837 segna l’epoca della sua ultimazione (URL cit.) anch’essa del 1850 ma utile per il confronto con lo stato di fatto al 1837, è possibile rilevare le modifiche ottocentesche, consistenti nella realizzazione più a valle del tratto quasi rettilineo verso Piano delle Malinotti evitando gli stretti tornanti tra La Docciolina e la Cava dei Frati. La pista proseguiva poi per Giogo Seccheta e per Sodo alla Calla. Il tratto tra Acuti e Gioghetto è invece opera moderna; infatti, compare come “sentiero” nella cartografia IGM del 1937 come pure il tratto del Siemoni. Tale differenza di classificazione appare evidente dal confronto con la Carta d’Italia del 1893-94. Nel primo trentennio del XX secolo La Lama venne quindi servita dalla notissima Ferrovia del Cancellino che operò, prima privatamente poi statalizzata, per l’esbosco di notevoli quantità di legname; la sede ferroviaria divenne poi strada forestale ed oggi è pubblicizzata come la pista cicloturistica forestale “più bella d’Italia”. Tra il 1935 e gli anni ’50 venne realizzata anche la strada forestale per Campo alla Sega poi fino a S. Paolo in Alpe, con l’intento di estendere l’esbosco raggiungendo l’impervia e finora inutilizzata area di Sasso Fratino, impedito dall’operato della dirigenza forestale (F. Clauser) fino all’istituzione della Riserva.

La valle del Fosso della Lama e suoi affluenti è sempre rimasta priva di insediamenti, tranne quelli de La Lama.

Per approfondimenti ambientali e storici si rimanda alla scheda toponomastica Valle del Bidente di Ridràcoli e/o relative ad acque, rilievi e insediamenti citati.

NB.: - Informazioni preziose riguardo luoghi e fabbricati si hanno grazie ai rapporti della Descriptio provinciae Romandiole, rapporto geografico-statistico-censuario redatto dal legato pontificio cardinale Anglic de Grimoard (fratello di Urbano V) per l’area della Romandiola durante il periodo della “Cattività avignonese” (trasferimento del papato da Roma ad Avignone, 1305-1377). Se la descrizione dei luoghi ivi contenuta è approssimativa dal punto di vista geografico, è invece minuziosa riguardo i tributi cui era soggetta la popolazione. In tale documento si trova, tra l’altro, la classificazione degli insediamenti in ordine di importanza, tra cui i castra e le villae, distinti soprattutto in base alla presenza o meno di opere difensive, che vengono presi in considerazione solo se presenti i focularia, ovvero soggetti con capacità contributiva (di solito nuclei familiari non definiti per numero di componenti; ad aliquota fissa, il tributo della fumantaria era indipendente dal reddito e dai possedimenti). In particolare, nelle vallate del Montone, del Rabbi e del Bidente furono costituiti i Vicariati rurali delle Fiumane.

- L’Opera del Duomo di Firenze, dopo la presa in possesso delle selve “di Casentino e di Romagna”, aveva costatato che sia nei vari appezzamenti di terra lavorativa distribuiti in vari luoghi e dati in affitto o enfiteusi sia altrove si manifestavano numerosi disboscamenti (roncamenti) non autorizzati. Desiderando evitare nuovi insediamenti, dalla fine del 1510 intervenne decidendo di congelare e confinare gli interventi fatti, stabilendo di espropriare e incorporare ogni opera e costruzione eseguita e concedere solo affitti quinquennali. I nuovi confinamenti vennero raccolti nel “Libro dei livelli e regognizioni livellarie in effetti” che, dal 1545 al 1626 così costituisce l’elenco più completo ed antico disponibile. Altri elenchi e documenti utili si sono susseguiti nei secoli seguenti, fino ai contratti enfiteutici del 1818 e del 1840 con il Monastero di Camaldoli, contenenti una precisa descrizione dei confini e delle proprietà dell’Opera.

- Le “vie dei legni” indicano i percorsi in cui il legname, tagliato nella foresta, tronchi interi o pezzato, dal XV° al XX° secolo veniva condotto prima per terra tramite traini di plurime pariglie di buoi o di cavalli, a valicare i crinali appenninici fino ai porti di Pratovecchio e Poppi sull’Arno, quindi per acqua, a Firenze e fino ai porti di Pisa e Livorno.

- La sega ad acqua venne inventata da Villard de Honnecourt nel sec. XIII e Leonardo da Vinci ne studiò il funzionamento nel 1480. A metà del ‘400 in Casentino sono documentate una sega ad acqua a Camaldoli (i monaci sono stati sempre all’avanguardia nella lavorazione del legno) e due artigiani specializzati a Papiano (M. Massaini, 2015, cit.) mentre, sul versante romagnolo «All’interno della foresta si costruirono direttamente e per concessione a terzi, nel corso del ‘500 e del ‘600, alcune seghe idrauliche per la lavorazione del legname sul posto e la sua preparazione al trasporto (sega del fosso del Bidente, sega del Ridracoli, dell’Asticciuola, del Ricopri). Tali seghe lavoravano al limite della legalità e, nonostante una rigida legislazione e una serie di regolamenti e di divieti per impedire tagli abusivi, per tutta l’età moderna hanno favorito la spogliazione della foresta da parte delle popolazioni confinanti.» (N. Graziani, 2001, p. 149, cit.). In particolare nel ‘6-‘700 l’Opera del Duomo di Firenze puntò al depezzamento del legname in dimensioni di più agevole trasporto con la costruzione di numerose seghe ad acqua in foresta, che però si ridussero ad una tra ‘700 e ‘800 a seguito del progressivo e totale disimpegno della stessa Opera, in attesa dei miglioramenti introdotti dal Siemoni.

- Le posticce erano impianti di piantine spontanee di Abete: «[…] venivano prelevati sistematicamente e ovunque, e quindi anche nelle zone più impervie, ove si riteneva di non fare danno, piantine spontanee (selvaggioni) di Abete per far piantate (posticce) nelle tagliate […]» (P. Bronchi, 1985, p. 76, cit.). «Le operazioni colturali che l’Opera fece nelle sue selve si limitarono alle “aggirate, sterpate e posticce”. Con le prime si intendeva, di solito, l’eliminazione delle piante di faggio nel bosco misto di faggio e abete dal quale si ritraeva il massimo utile, con le seconde s’indicavano le ripuliture che venivano fatte sia nelle nuove piantagioni che nel bosco naturale nel quale oltre gli arbusti e le altre erbe ritenute infestanti, veniva eliminata la rinnovazione del faggio, con le terze, infine, si indicavano le nuove piantagioni o rimboschimenti che si facevano nei luoghi più comodi o dove erano stati effettuati i tagli più consistenti.» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, p. 125,

RIFERIMENTI

AA. VV., Dentro il territorio. Atlante delle vallate forlivesi, C.C.I.A.A. Forlì, 1989;

C. Bignami (a cura di), Il popolo di Ridracoli, Nuova Grafica, Santa Sofia 1995;

A. Bottacci, La Riserva Naturale Integrale di Sasso Fratino, 1959-2009, 50 anni di conservazione della biodiversità, Corpo Forestale dello Stato, Ufficio territoriale per la Biodiversità di Pratovecchio, Pratovecchio, 2009;

P. Bronchi, Alberi, boschi e foreste nella Provincia di Forlì e note di politica forestale e montana, C.C.I.A.A. di Forlì (a cura di), Nuova Cappelli, Rocca S. Casciano 1985;

G. Chiari, La Lama. Nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Arti Grafiche Cianferoni, Stia 2010;

F. Clauser, Romanzo Forestale. Boschi, Foreste e Forestali del mio tempo, L.E.F., Firenze 2016;

G.L. Corradi (a cura di), Il Parco del Crinale tra Romagna e Toscana, Alinari, Firenze 1992;

G.L. Corradi e N. Graziani (a cura di), Il bosco e lo schioppo. Vicende di una terra di confine tra Romagna e Toscana, Le Lettere, Firenze 1997;

P.L. della Bordella, Pane asciutto e polenta rossa, Arti Grafiche Cianferoni, Stia 2004;

M. Ducci, G. Maggi, Termini di pietra, Appunti per la ricerca dei confini del territorio granducale e del monastero di Camaldoli nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Stia 2022;

A. Gabbrielli, E. Settesoldi, La Storia della Foresta Casentinese nelle carte dell’Archivio dell’Opera del Duomo di Firenze dal secolo XIV° al XIX°, Min. Agr. For., Roma 1977;

M. Gasperi, Boschi e vallate dell’Appennino Romagnolo, Il Ponte Vecchio, Cesena 2006;

N. Graziani (a cura di), Romagna toscana, Storia e civiltà di una terra di confine, Le Lettere, Firenze 2001;

F. Pasetto, Itinerari Casentinesi in altura, Arti Grafiche Cianferoni, Stia 2008;

A. Polloni, Toponomastica Romagnola, Olschki, Firenze 1966, rist. 2004;

Sansone A., Relazione sulla Azienda del Demanio Forestale di Stato – 1° luglio 1910/30 luglio 1914, Roma 1915;

P. Zangheri, La Provincia di Forlì nei suoi aspetti naturali, C.C.I.A.A. Forlì, Forlì 1961, rist. anast. Castrocaro Terme 1989;

Carta Escursionistica scala 1:25.000, Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, S.E.L.C.A., Firenze;

Parco nazionale delle foreste casentinesi. Carta dei sentieri 1:25.000, N.20, Monti editore, 2019;

Regione Toscana – Progetto CASTORE – CAtasti STorici REgionali;

G. Inghirami, Carta Geometrica della Toscana, 1830;

Carta della Romagna Toscana e Pontificia: http://www502.regione.toscana.it/searcherlite/cartografia_storica_regionale_scheda_dettaglio.jsp?imgid=10910;

G. Inghirami, Carta Geometrica della Toscana, 1830;

Pianta Geometrica della Regia Foresta Casentinese: http://www502.regione.toscana.it/searcherlite/cartografia_storica_regionale_scheda_dettaglio.jsp?imgid=11479;

Carta Geometrica della Regia Foresta Casentinese per dimostrare il progressivo avanzamento dei lavori e dei rapporti forestali che dall’anno 1837 segna l’epoca della sua ultimazione: http://www502.regione.toscana.it/searcherlite/cartografia_storica_regionale_scheda_dettaglio.jsp?imgid=11480;

URL http://geo.regione.emilia-romagna.it/schede/geositi/scheda.jsp?id=1633-1658;

URL www.mokagis.it/html/applicazioni_mappe.asp.

Testo di Bruno Roba - Il Fosso degli Acuti è facilmente raggiungibile sia presso la sua origine sia al suo sbocco tramite il sent. 229 CAI che dal Gioghetto, sulla Giogana, scende a La Lama sulla sede della strada forestale. L’origine in loc. Acuti si trova a 800 m dal Gioghetto e a 2,6 k.m da Prato alla Penna. Lo sbocco si raggiunge a 3,5 km dal Gioghetto.

Le foto sono state scattate da Bruno Roba, che ha anche inserito i testi, e qui riprodotte su autorizzazione dell'autore.

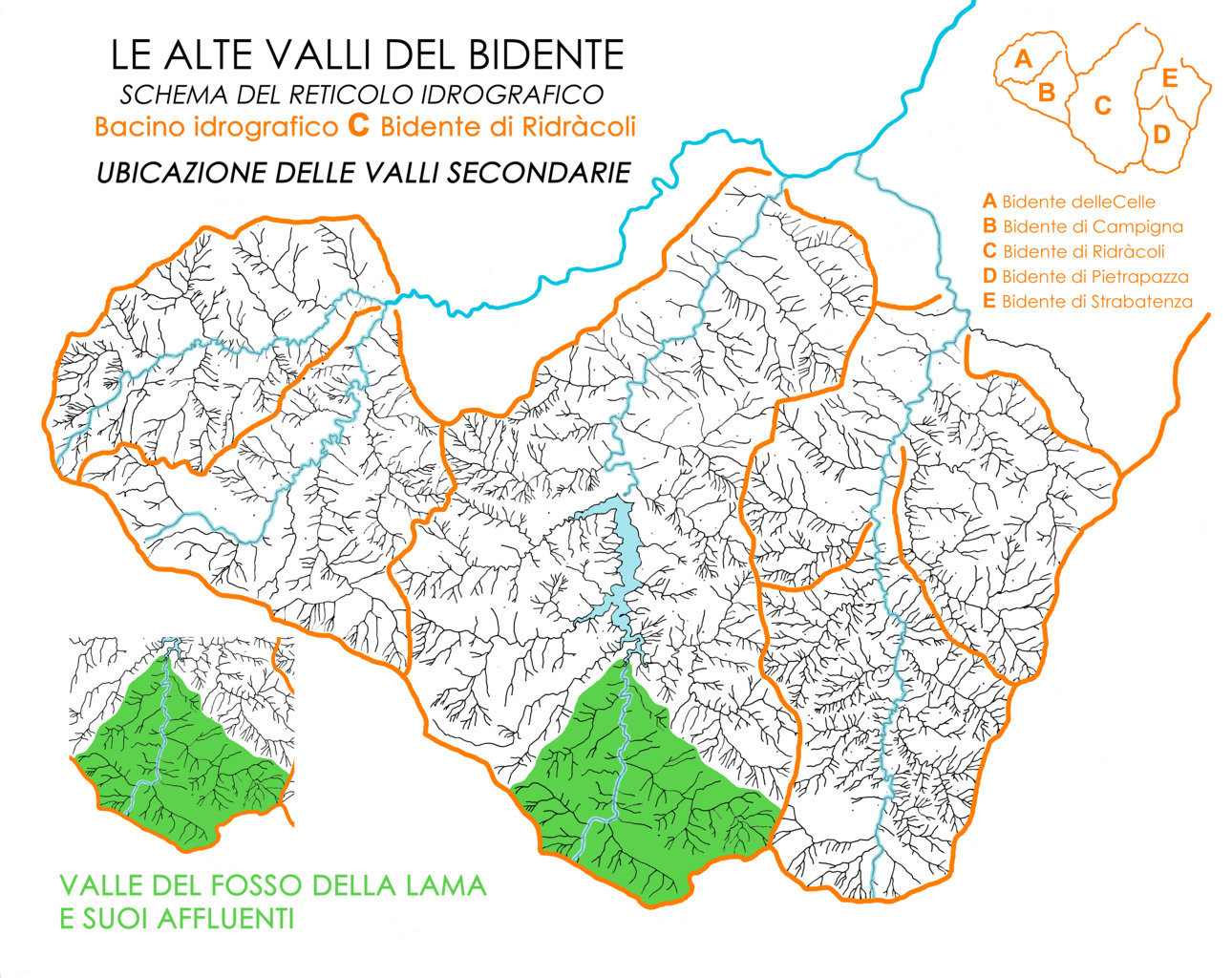

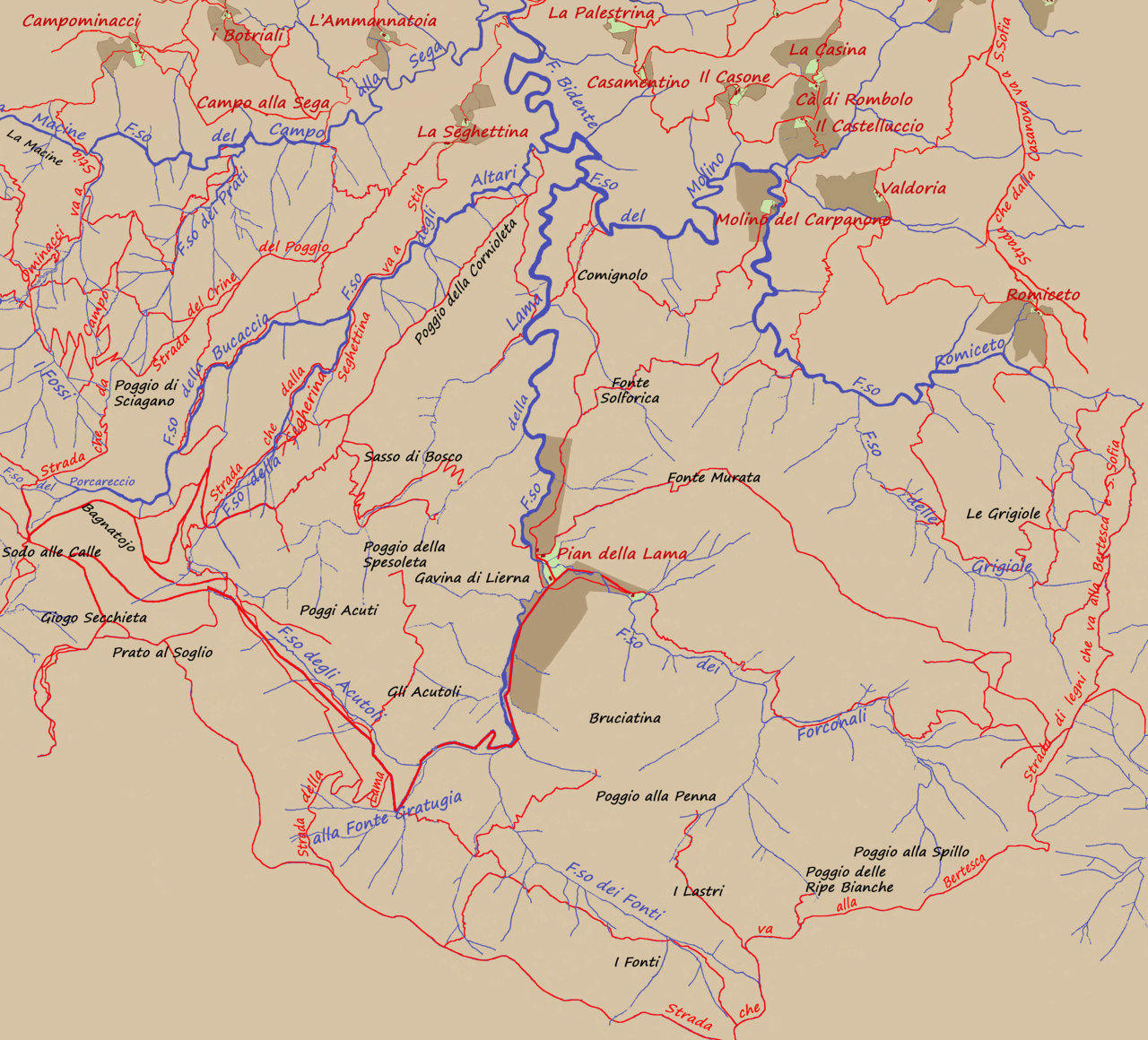

00A – Ubicazione della Valle del Fosso della Lama e suoi affluenti degli Acuti, dei Fangacci, dei Pianelli, della Spazzola e dei Forconali nell’ambito dei bacini idrografici dell’Alta Valle del Bidente.

001a – 001b –Dall’alta quota del Monte Cerviaia si ha la veduta più elevata verso lo Spartiacque Appenninico che consente di notare il delta vallivo del Fosso della Lama e dei suoi affluenti, ristretto tra il Monte Penna e Poggio Cornacchia e con testata sullo stesso Spartiacque, dove si riescono a riconoscere le ramificazioni visibili agevolati dall’indice fotografico; notevole anche la dorsale di Poggio Fonte Murata che racchiude il bacino idrografico da NE (28/08/18).

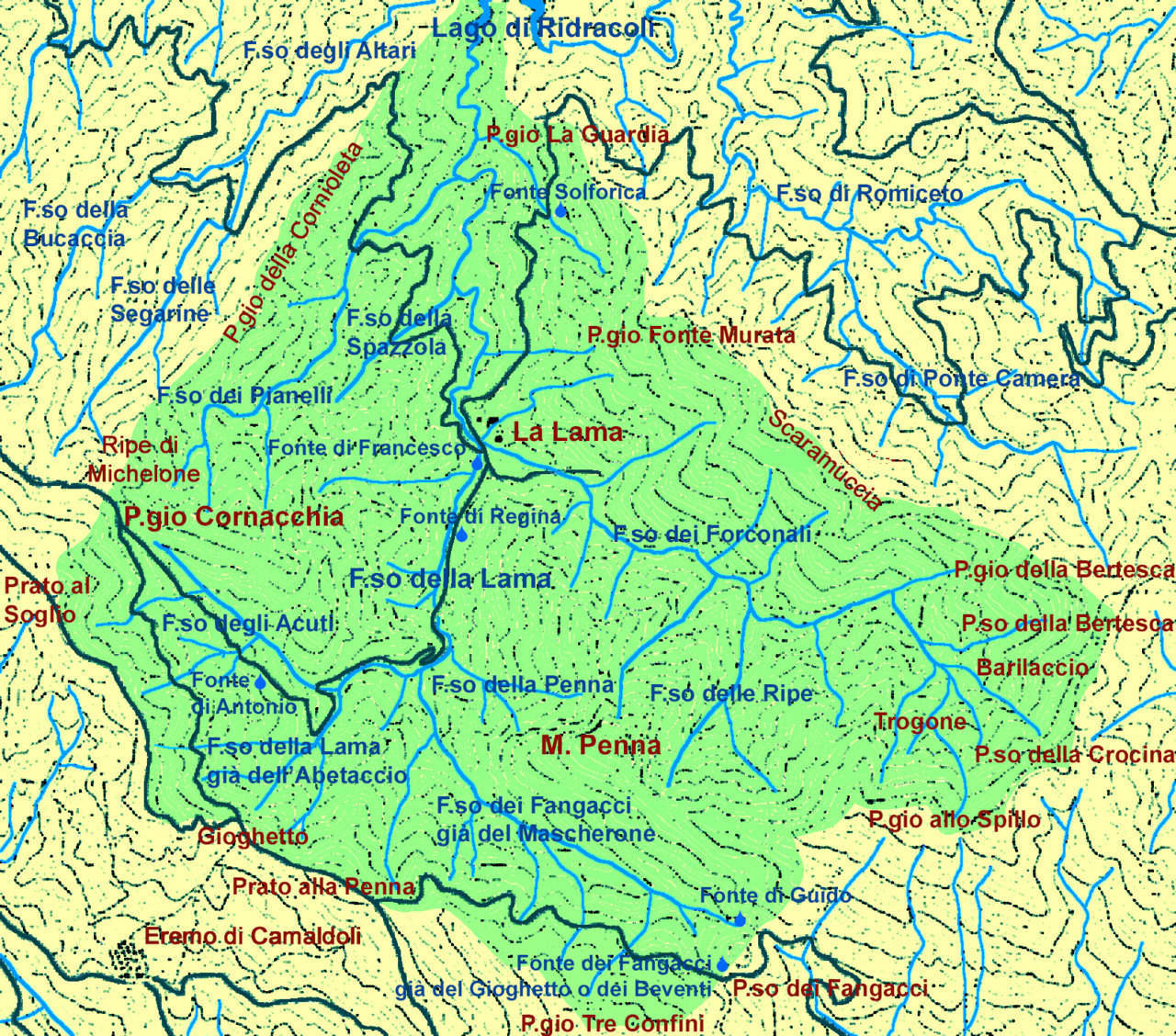

002a – Schema da cartografia moderna del bacino idrografico del Fosso della Lama e suoi affluenti degli Acuti, dei Fangacci, dei Pianelli, della Spazzola e dei Forconali.

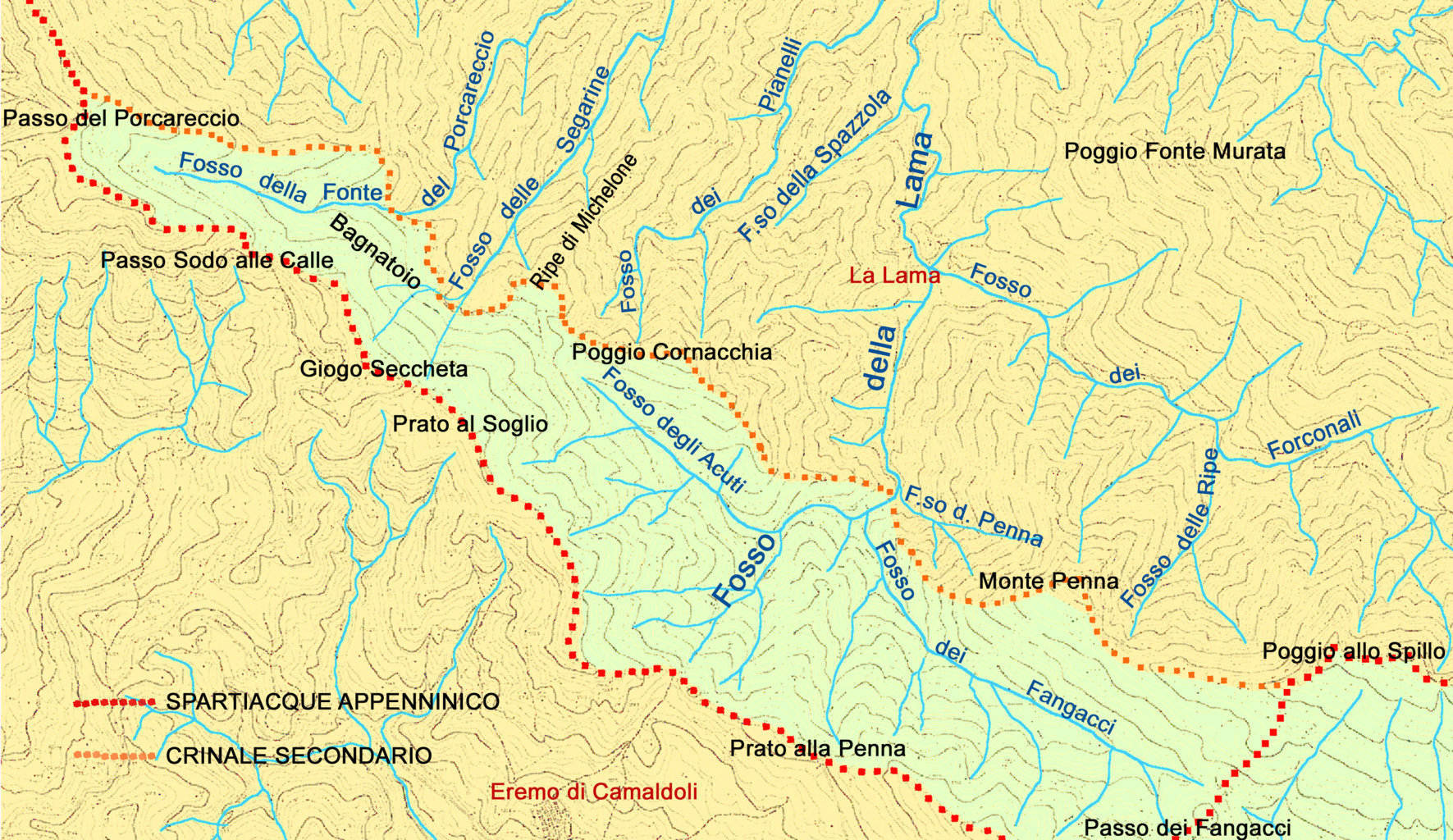

002b - 002c - Schema da cartografia moderna del doppio vallone convergente e fiancheggiante lo Spartiacque Appenninico appartenente ai sistemi Acuti-Cornacchia e Fangacci-Penna, con particolare relativo alle aree di origine dei fossi citati.

002d - Schema da due mappe del 1837-50 che, tra l’altro, rappresenta il tratto finale della tortuosa strada che dalla Lama si inerpicava al passo del Gioghetto attraversando la ramificazione del Fosso della Lama, allora detto Alla Fonte Grattugia. Secondo la tradizione storico-religiosa, tale strada, unica risalente il versante, dovrebbe coincidere con la Via dei fedeli di S. Romualdo.

002e - 002f – Mappe schematiche dedotte da cartografia storica di inizio del XIX sec. e di inizio XX sec. evidenziante reticolo idrografico, infrastrutture e insediamenti. La toponomastica riprende anche nella scrittura quella originale.

002g - Particolare di una mappa del 1637 (riproduzioni della mappa si trovano in A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, p. 20, cit. e, a colori, in A. Bottacci, 2009, p. 31, cit.) dove il tratto alto del Fosso della Lama compare come Fosso de Mapassi.

003a/003h – La vestizione invernale della faggeta consente di apprezzare la morfologia dell’alto versante delle ramificazioni più settentrionali del Fosso degli Acuti che si spinge fino allo Spartiacque Appenninico (17/12/19).

003i/003q – Sulla Giogana, presso Prato Bertone ed il bivio del sent. 68 che scende all’Eremo, l’incisione del versante romagnolo riguarda l'alto versante del ramo più meridionale del Fosso degli Acuti (17/12/19).

003r/003v – La Pozza del Cervo da cui ha origine il ramo principale del Fosso degli Acuti (11/12/19).

004a/004d – L’area del primo tratto del ramo principale del fosso in località Acuti (26/11/19 – 21/05/20).

004e/004h – Un tratto centrale del Fosso degli Acuti (12/06/17).

004i/004r – Il Fosso degli Acuti al suo sbocco nel Fosso della Lama passa sotto un viadotto ottocentesco, ma si vede un tratto murario apparentemente più antico (21/03/11 – 21/05/20).

005a/005g – Rami del fosso provenienti dallo Spartiacque attraversati dalla S.F. Lama-Gioghetto (21/03/11 - 26/11/19 - 21/05/20).

005h/005n – Presso l’ultimo affluente del Fosso degli Acuti si trovava la Fonte di Antonio, di cui rimangono una probabile traccia nella roccia e la tabella atterrata. In ultimo, la fonte quando era 'invisibile' ma tabellata (21/03/11 - 21/05/20).

006a/006e – La località Acuti prende il nome non dal tornante strettissimo della rotabile moderna ma, come risulta dalla citata Pianta Geometrica della Regia Foresta Casentinese del 1850, dall’adiacente Poggio Cornacchia, che era detto Poggio Acuti (evidentemente per le sue spiccate caratteristiche morfologiche) ed era affiancato dal Fosso degli Acutoli (2/02/11 – 12/06/17 – 26/11/19 - 21/05/20).